14. Frage

Womit soll Jura gelehrt werden?

Ganz spontan? Mit der alten Kreidetafel und der Sprache! – Warum? – Weil der Student, wie jeder Mensch, ein Ohr- und Augentier ist. Das Ohr wird über die Sprache, das Auge über die Tafel am besten erreicht, jedenfalls für Jura.

Aber jetzt langsam! Die Womit-Frage ist immer die Frage nach den Lehrmedien. Ist die digitale Lehre für Jura eine Lernerleichterung oder ein mittelalterliches Folterinstrument für Studenten? – Ist der Inhalt einer Powerpointpräsentation noch ein gemeinsam erarbeitetes Lehr-Lern-Produkt oder mehr ein Fertigprodukt? – Sollten wir als Dozenten die Medien den Studenten vorsetzen oder die Studenten selbst auswählen lassen? – Sollten wir die Medien gar durch die Studenten selbst herstellen lassen? – Tradierte Medieneinfalt oder zirzensische Medienvielfalt? – Medien sollten der Erleichterung der Stoffvermittlung dienen und sind eine Gestaltungsform der Informationsübertragung vom dozentischen Sender hin zum studentischen Empfänger. Vor dem Hintergrund der allen bekannten „Zeit-Stoff-Schere“ kann durch Medieneinsatz eine wirkungsvolle Zeitersparnis erreicht werden. Es kann aber auch das genaue Gegenteil eintreten: Kostbare Lehr- und Lernzeit wird vertändelt. Medien sollen als Lehrmittel die Aufmerksamkeit der Studenten über Reize wecken und schärfen. Mediendidaktik? – Juristische Fehlanzeige! Die juristische Mediendidaktik stände auch vor einer schweren Aufgabe, wenn es sie denn gäbe! Obwohl: Eigentlich ganz einfach: Medien sollen das Lehren und Lernen erleichtern und nicht erschweren. Das ist die originäre Aufgabe der Mediendidaktik.

Die Medien für die Lehrveranstaltungen kann man systematisch in zwei Gruppen teilen:

- Vortechnische Medien: Sprache und Tafel

- Technische Medien: analoge Lehre und digitale Lehre, Overhead-Projektor, Beamer, interaktive Whiteboards, Visualizer, Video, Fernsehen, CD’s, Powerpoint, E-Learning, Flipchart. Es wird einem leicht schummerig.

In der Menschheitsgeschichte gab es zuerst nur die Anschauung, dann erst das Wort. Später kam die Revolution durch die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg. Das Medium Buch verschaffte uns das gedruckte Bild von der Welt. Dann kam die Tafel, das Whiteboard, dann Powerpoint, dann die Palette der digitalen Lehre. Manche meinen, die Erfindung des Computers würde das Lehren und Lernen vermutlich ähnlich tiefgreifend revolutionieren wie einst die Buchdruckkunst. Aber keine Angst! Die anfängliche Euphorie von digital learning und Powerpoint ist verflogen! Nicht jeder Infantilismus darf sich als Avantgarde ausgeben!

Powerpoint? – Ist das nicht wie Tafelarbeit? – Nein, ganz und gar nicht. Ein etwas nassforscher Kollege zu einer Studentin vor ihrem Referatsbeginn: „Haben Sie Powerpoint oder haben Sie etwas zu sagen?“ Brutal, aber wahr! Oder jüngst eine Kollegin auf einer Tagung als Einleitung: „Im Gegensatz zu meinen Vorrednern habe ich kein Powerpoint. Sie müssen also von Anfang an meine Worte verstehen!“

Das beste Schlafmittel dieser Erde ist für Studenten: Eine schlechte digitale oder eine überladene Powerpoint-Präsentation! Dieses Arzneimittel lässt Gedanken erstarren, verwandelt ganze Hörsäle in Schlafsäle und macht erwartungsvolle, junge Studentengesichter zu Masken. In der Computersteinzeit war Powerpoint ein Renner und hat Dozenten wie Studenten gleichermaßen begeistert. Die Form trug aber oft den Sieg über den Inhalt davon. Fünf verschiedene Schriftarten, zehn verschiedene Überschriftformatierungen, es tanzten blinkende Paragrafen auf der Leinwand. Doch heute gehört Powerpoint in den Mediengiftschrank und sollte nur in homöopathischen Dosen verabreicht werden. Powerpoint ist zur Krücke geworden für jene, die sich ihren Text nicht merken können oder wollen und ablesen müssen. Sie hangeln sich von Slide zu Slide, von Folie zu Folie, bleiben blass – trotz ihrer bunten Bildchen – und verführen zum Einnicken. Zwar gilt: Je strukturierter, desto besser. Nur: Die Strukturierung darf nicht den Inhalt beherrschen, wie es bei Powerpoint-Vorlesungen oft der Fall ist. Das digitale Arrangement darf niemals zum Hauptgegenstand der Vorlesung werden. Die Form ist wichtig, darf aber niemals den Inhalt totschlagen. Die Strukturierung darf der Student eigentlich gar nicht merken. Der lebende und leibhaftige Dozent muss in den Mittelpunkt, nicht die tote Technik. Er überrascht und sorgt für Spannung. Seien Sie als Dozent Mensch unter Menschen. Wenn Sie keinen Kontakt zu Ihren Studenten aufnehmen, können Sie die Präsentation auch automatisch laufen lassen und nach Hause gehen. Power ja, aber bitte vom Dozenten!

Digitale Lehre? Ist das nicht die Zukunft? – Nein, danke! Der persönliche Kontakt in der juristischen Präsenzlehre mit dem Dozenten im Zentrum ist durch nichts zu ersetzen und bleibt unverzichtbar zum Lehren, Verbessern, Motivieren und Vormachen. Nicht zuletzt, um im Dozenten das Original und Vorbild zu sehen, sollte er sich nicht hinter den technischen Medien verstecken. Zwischen Dozent und Student steht beim digitalen Lehren immer als „fremder“ Mittler das Medium. Das darf man als Dozent nie vergessen.

- Der digitale teacher langweilt oft und sorgt für Schlafmützigkeit. Er präsentiert, was die Studenten von Anfang an fürchten: trockene juristische Fakten. Er degeneriert zum Vorleser und Techniker seiner digitalen Welt. Das Interesse am juristischen Stoff wird nicht geweckt, sondern eingeschläfert. Einfach tödlich für gute Lehre!

- Die technisch perfekte Fertigware einer digitalen Präsentation enthält viel weniger Anreiz zum Austausch und zum vertiefenden Dialog als ein Tafelbild. Eine einfache Fallskizze, die Nutzung ganz einfacher Symbole, das Zeichnen im Gespräch – all dies sind wundervolle Zaubermittel des Lehrens. Und im Prozess der Tafelarbeit entsteht eine besondere Intensität und Lebendigkeit, eine gemeinsame Freude und ein Gefühl, ein Produkt zusammen und gemeinsam hergestellt zu haben.

- Oft sind digitale Präsentationen auch gar nicht als echte „Lehrhelfer“ gedacht. Vielmehr geleitet von der Annahme „Das macht sich hier gut!“, um sich als Dozent zu verkaufen. Eine raffinierte Form der Selbstinszenierung. Manch einer will so bei den Studenten punkten. Das ist aber, wenn es schlecht gemacht wird, anbiedernd, geradezu peinlich und kommt gar nicht gut an. Zuviel Aktivität führt zu erheblichem Zeitverlust und wird von den Studenten nicht akzeptiert.

Die Chance, jedenfalls zum optimalen juristischen Lehren, nutzt man m. E. am allerbesten mit den klassischen Medien der Tafel und der Sprache.

(Old School? JA! – Alte Schule, aber bewährte Schule)

Die Sprache

Egal ob analog oder digital, Präsenzlehre oder Homeschooling: die Sprache ist das Leitmedium des Jura-Dozenten, alles andere ist Rankwerk. Auch wenn die digitalen Medienpädagogen ihm etwas anderes einreden wollen. Die Sprache ist das Mittel, in dem die Rechtswissenschaft forscht, die Rechtsprechung judiziert und der juristische Dozent sein Wissen erarbeitet, mündlich präsentiert und die Studenten es verarbeiten. Die Sprache ist der Stoff, aus dem das juristische Denken und Verstehen der Studenten hervorgeht. Böse Zungen bezeichnen gar die Sprache als die „Waffe der Juristen“.

Die juristische Vorlesungs-Sprache verbessern – das heißt, die juristische Didaktik und damit das juristische Verständnis verbessern. Wer Jura lehren möchte, muss Jura nicht nur können, sondern auch fähig sein, Jura verständlich zu buchstabieren und Studenten mit seiner Sprache zu fesseln. Das Ringen um die richtige Sprache für die Lehre ist die beste Probe dafür, ob man selbst den zu vermittelnden juristischen Stoff beherrscht und das beste Mittel, den juristischen Stoff für seine Studenten verständlich zu machen.

Während die studentische Klausuren-Schreib-Sprache vier Hauptgegner hat, nämlich

- das Abwegige,

- das Unproblematische,

- das Unlogische und

- das Unerhebliche,

hat die dozentische Vorlesungssprache es mit sieben Widersachern zu tun, nämlich

- dem Komplizierten,

- dem Unsystematischen,

- dem Emotionslosen,

- dem Minimalismus,

- dem Weitschweifigen,

- dem Humorlosen und

- dem Fallpuritanismus.

Der Hörsaal ist und bleibt das wesentliche zentral gelegene Kommunikationszentrum für die sprachliche Begegnung zwischen Dozent und Student mit den wechselbezüglichen Interessen des juristischen Lehrens und juristischen Lernens. Beim Lehren geht es immer um Kommunikations- und Sprachkompetenz. Das wichtigste Transportmittel zur Wissensvermittlung, ob mündlich oder schriftlich, immer ist es die Sprache. Ausschließlich mit Sprache, entweder über sein Lehrbuch-Auge (Tablet-Auge?) oder sein Vorlesungs-Ohr erschafft sich der Student seine juristische Welt. Nur durch sie erklärt sie ihm sein Dozent. Nur sie ist der Stoff, aus dem die Juristerei besteht.

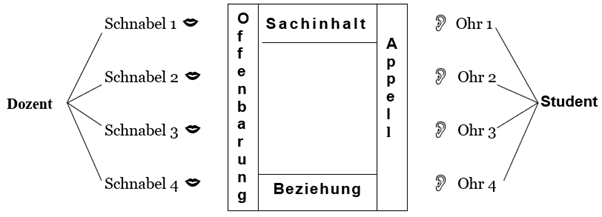

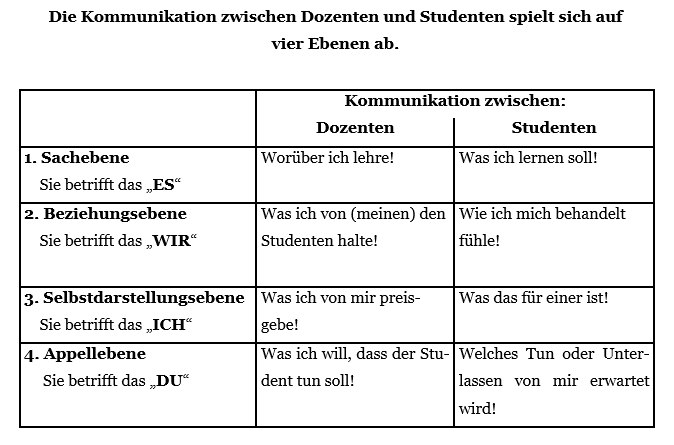

Ohne Kommunikation im Hörsaal funktioniert keine Lehre! – Aber wer kennt sich mit ihr so richtig aus? – Ein paar Worte dazu: Das bedeutendste Axiom der Kommunikation lautet: Man kann nicht nicht kommunizieren. Als Dozent kommuniziert man immer. Vom Betreten des Hörsaals bis zum Verlassen: Gestik, Mimik, Sprechen, Gehen, Stehen, Sitzen, Reden, Lächeln, Schweigen – einfach immer. Daher gilt es als Dozent, diese Kommunikationsreize so gezielt wie möglich für seine Lehrziele einzusetzen. Es ist eine faszinierende „Entdeckung“, dass ein und dieselbe Nachricht stets vier Mitteilungen gleichzeitig enthält, ob man will oder nicht. Dozenten reden bildlich mit den berühmten vier Schnäbeln und verkünden vier Botschaften in vier studentische Ohren. Der Student hat dabei grundsätzlich die freie Auswahl, mit welchem Ohr er stärker oder schwächer, empfindlicher oder abgestumpfter hört, welches Ohr er an- und welches er abschaltet. Das macht das Dozenten-Studenten-Verhältnis so kompliziert!

Wie kompliziert diese „4 Schnabel–4 Ohr-Lehr-Lern-Beziehung“ ist, möge folgender kleine Exkurs über Kommunikation verdeutlichen.

„Schnäbeln“ Sie mal mit!

Beispiel: Der Dozent sagt zu seinen Studenten: „Schlagen Sie doch den „Schönfelder“ auf!“

Schnabel 1 – Sachinhaltsbotschaft – „Worüber will ich als Dozent informieren?

Immer, wenn es „um die Sache“ geht, steht diese Seite mit den juristischen Inhalten im Vordergrund, bei einer juristischen Lehrveranstaltung sicherlich meist die Hauptbotschaft. Dabei kann man nun die Information freundlich oder barsch, kompliziert oder einfach, verschwommen oder klar rüberbringen. Hier geht es um reines Wissen.

Im Beispiel erfahren wir etwas über den Zustand der „Schönfelder“ – sie sind geschlossen – und darüber, dass der Dozent mit dem Gesetz arbeiten will. Dies ist jedoch nur ein Teil von dem, was sich zwischen Dozent (Sender) und Student (Empfänger) abspielt. Schauen wir weiter!

Schnabel 2 – Selbstoffenbarungsbotschaft – „Was gebe ich als Dozent von mir selbst kund?“

Wer etwas von sich gibt, gibt auch immer etwas von sich. In jeder Nachricht stecken auch Informationen über die Person des Dozenten, ein Stück von ihm selbst als Ich-Botschaft. Er stellt sich mit jeder Nachricht selbst dar und enthüllt sich freiwillig, meist allerdings unfreiwillig. Diese Seite der Botschaft ist etwas für die Psychologen und höchst brisant, da in dem Bemühen des Dozenten, sich von der besten Seite zu zeigen, allerlei bewusste oder unbewusste Tricks angewendet werden, die erhöhend oder verbergend nicht immer zu seinem Besten wirken. „Wie werde ich als Dozent dastehen?“ – „Ich möchte Jura vermitteln, jawohl, aber ich möchte auch einen guten Eindruck machen.“ – „Ich möchte mich als Fachmann und als Didaktiker präsentieren.“ – „Ich möchte geliebt werden, als Person wahrgenommen werden.“ – „Ich habe mehr zu bieten als andere, ich weiß, wovon ich rede.“ – „Ich bin in der Lehre auf der Höhe.“

Dem Beispiel können wir entnehmen, dass der Dozent innerlich dabei ist, die Authentizität des Gesetzes für wichtig hält, er in Sorge ist, man könne die Zen-tralfunktion des Gesetzes vernachlässigen und dass er überhaupt will, dass man das Gesetz (und damit ihn) ernst nimmt. Vielleicht ist er auch ein wenig enttäuscht, dass man es nicht von selbst aufgeschlagen hatte.

Schnabel 3 – Beziehungsbotschaft – „Was halte ich von den Studenten und wie stehen wir zueinander?“

Aus der Information geht ferner hervor, wie der Dozent zu seinen Studenten steht und welches pädagogische Eros er hat. Je nachdem, wie er die Studenten anspricht, bringt er zum Ausdruck, was er von ihnen hält: Ihr seid interessierte Studenten oder uninteressierte Studenten, Mündige oder Zöglinge, würdige oder unwürdige, vollwertige oder „minderwertige“ Menschen, die ich ernstnehme oder herabsetze, als mündige Studenten behandele oder bevormunde, aufrichte oder abrichte, bilde oder ausbilde, partnerschaftlich-autoritär oder repressiv-autoritär behandele. Für diesen Aspekt haben die Studenten ein besonders empfindliches Ohr, denn sie fühlen sich durch die gewählte Formulierung, die Höflichkeit oder Unhöflichkeit, durch den Tonfall, die verbalen oder nonverbalen, mimischen und gestischen Begleitsignale respektvoll oder unwürdig behandelt. „Ich bin schlau, und ihr seid dumm!“ – „Ich bin fleißig, und ihr seid faul!“ – „Ich weiß was, und ihr wisst nichts!“ sind schlechte Botschaften.

Im Beispiel gibt der Dozent durch seinen Hinweis sehr unhöflich („bitte“ fehlt) deutlich zu erkennen, dass er den Studenten nicht recht zutraut, ohne seine Hilfe das Gesetz zu lesen und in den Mittelpunkt zu stellen. Der barsche Befehlston (Mimik und Gestik können wir nur imaginieren) tut sein Übriges. Möglicherweise wehren sich einige Studenten gegen diese „Bevormundung“ und antworten innerlich barsch: „Lernst du, oder lerne ich?“ – Wohl gemerkt: Ihre Ablehnung richtet sich nicht gegen den Sachinhalt; Sie stimmen sicher alle zu, dass man für Jura das Gesetz braucht. Ihre Ablehnung richtet sich vielmehr gegen die empfangene Beziehungsbotschaft in Form der „Du-und-Wir-Botschaft“.

Schnabel 4 – Appellbotschaft – „Wozu will ich dich veranlassen?“

Mit fast jeder Information will man auf den Empfänger Einfluss nehmen. Man doziert ja, um etwas zu bewirken. Der Appellaspekt instrumentalisiert in der Lehre nicht selten die drei anderen Schnäbel der Botschaft und stellt sie in den Dienst der Lernwirkung: Die Information auf der Sachebene („Schönfelder aufschlagen“) ist dann tendenziös, die Selbstoffenbarung darauf angelegt, bei den Studenten bestimmte Gefühle zu erwecken; die Signale auf der Beziehungsebene sind von dem Ziel bestimmt, die Studenten in bestimmter Weise bei Laune zu halten und zu motivieren – alles, um eine für das juristische Lernen wichtige Wirkungssteigerung des Appellschnabels „Nehmt das Gesetz ernst!“ (manipulativ) zu erreichen und auszulösen. Der Versuch des Dozenten, die Studenten zu veranlassen, Dinge zu tun oder zu unterlassen, kann mehr oder weniger offen oder versteckt sein, dann sprechen wir von „Lenkung“, deutlicher von didaktischer Manipulation.

In unserem Beispiel lautet der klare Appell: „Passt auf! Konzentriert Euch auf den Gesetzestext! Nehmt das Gesetz ernster als bisher! Schlagt doch selbst das Gesetz auf! Ich will erreichen, dass Ihr lernt, das Gesetz immer aufgeschlagen neben Euch liegen zu haben!“

Der einzelne Student entscheidet nun letztlich selbst darüber, was ihm besonders wichtig erscheint, welche Ebene ihn anspricht und welche er ablehnt. Als Dozent muss man sensibel dafür werden, dass man dem Student nicht nur auf der Sachebene begegnet, ganz im Gegenteil: Die Sachebene wird nur dann optimiert, wenn die anderen Ebenen stimmig sind. Das archaische Dozenten-Studenten-Modell, das viele noch kennen – und meist leider ausschließlich kennen –, geht ja von einem übermächtigen dozentischen Sender und einem vergleichsweise ohnmächtigen studentischen Empfänger aus, der brav, aber oft vergeblich, entschlüsselt, was ihm an Informationen vom Sender geschickt wird. In modernen Modellen haben wir es bei Dozentenlehrstilen, egal welchem, mit einer Vielzahl möglicher Botschaften zu tun und einem bedeutungsmächtigen Adressaten des Dozenten, dem Studenten als Interpret der Botschaften. Nicht nur der Dozent bestimmt die Bedeutungen der dozentischen Aussage! Die Interpretation der Studenten bewirkt letztlich und entscheidend ihr Verstehen!

Genauso faszinierend wie die Entdeckung der vier Schnäbel ist die Entdeckung der vier studentischen Ohren. Je nachdem, auf welchen Schnabel des Dozenten der empfangende Student mit welchem Ohr besonders gut hört, ist seine Empfangstätigkeit eine andere:

- Ohr 1: „Um was geht’s?“

Den Sachinhalt versucht er, intellektuell zu verarbeiten.

- Ohr 2: „Was ist das für einer?“ „Was ist gerade los mit ihm?“

Die Selbstoffenbarung klopft er darauf ab, was für eine Persönlichkeit und welche Empfindlichkeit gerade vorliegen.

- Ohr 3: „Was hält der Dozent von mir?“ – „Wie fühle ich mich behandelt?“

Die Beziehungsebene betrifft ihn stark persönlich.

- Ohr 4: „Was soll ich nicht mehr vergessen, nachdem ich die Sachinfo kapiert habe?“

Das Appellohr des Studenten geht der Fragestellung nach: „Wo will er mich hinführen?“

Jeder gute Dozent muss bemüht sein, seine Gedanken rein, deutlich, sicher und für seine Adressaten so verständlich wie nur möglich, auszusprechen. Und immer muss er die Not seiner Studenten beim Verstehen erspüren. Folglich ist die „Simplizität“ kein Schimpfwort für einen Dozenten, sondern stets ein Merkmal der besten juristisch-dozierenden Geister gewesen. Der dozentische Stil ist der bloße Schattenriss des dozentischen Denkens:

- Undeutlich oder schlecht vortragen, heißt dumpf oder konfus denken;

- Unverständliches Vortragen heißt, dass man juristisch Vorzutragendes selbst nicht verstanden hat.

Daher ist die erste schon für sich allein beinahe ausreichende Regel des guten Dozier-Stils (oder Lehrstils) die, dass man überhaupt etwas Vorgedachtes zu sagen hat! Die Vernachlässigung dieser Regel ist ein Grundcharakterzug aller weitschweifigen Dozenten. Allen solchen Dozenten ist nämlich anzumerken, dass sie etwas sagen wollen, während sie infolge schlechter Vorbereitung und fehlender Kommunikationskompetenz nichts zu sagen haben. Diese missliche Eigenart des juristischen „Katheder-Lehrens“ ist die Mutter des schlechten Rufs, den der vage, geschraubte, zweideutige, ja, vieldeutige juristische Lehrstil hat. Dieser weitläufige und schwerfällige Lehrstil dient manchmal auch dem Verstecken der bittersten didaktischen Armut hinter einem unermüdlichen, klappermühlenhaften, betäubenden Gerede. Das kann man stundenlang hören, ohne etwas zu verstehen, ohne irgendeines bestimmten juristischen Gedankens habhaft zu werden. Der Student hört den gleichen Wortkram jener „Leer-Art“ Vorlesung um Vorlesung, ohne sonderlich zu wissen, was der Dozent eigentlich sagen will. Viele Lernende meinen zu Beginn der juristischen Unterweisung, das gehöre sich so, und kommen nicht dahinter, dass er bloß redet, um zu reden.

Ein guter, didaktisch gebildeter Dozent hingegen erwirbt sich sehr schnell den Kredit, dass er wirklich etwas Vorbereitetes und Vorgedachtes im eigenen Lehr-Sprachstil zu sagen habe, wenn er spricht. Und dies gibt den verständigen Lernenden die Geduld, ihm aufmerksam bis zuletzt zu folgen. Ein solcher Dozent wird sich, eben weil er wirklich etwas zu sagen hat, stets auf die einfachste und entschiedenste Weise ausdrücken, weil ihm nur daran liegt, gerade den Gedanken, den er jetzt hat, auch im lernenden Gegenüber zu vernetzen und keinen anderen zuzulassen.

Zur Charakteristik jener Dozenten, die immer viel reden und immer Unverstehbares sagen, gehört nun leider auch, dass sie alle konkreten Fall-Beispiele vermeiden, um nötigenfalls immer noch den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. Daher wählen sie den abstrakteren Ausdruck. Sie nähren damit den Vorwurf an die Jura-Dozenten, sie beschäftigten sich nur mit abstrakten Gesetzen und trockenen Begriffen und ließen die pulsierende Wirklichkeit nicht zu. Jene Vorliebe für das Abstrakte lässt sich durch viele, viele Beispiele in juristischen Vorlesungen und Unterrichten belegen. Der Lehrbezug von Jura-Dozenten zum Jura-Studenten ist aber die totale, konkrete und lebendige Wirklichkeit und nicht die Abstraktion. Zwar verlangt die juristische Beherrschung dieser Wirklichkeit auch die Verwendung abstrakter Begriffe und abstrakt-begrifflicher Gesetze. Aber gute Dozenten wählen zur Demonstration den konkreten, beispielhaften, bildhaften Fall (case-method), weil nur dieser unsere abstrakten Begriffe und konstruierten Gesetze den Lernenden anschaulich macht und näher bringt. Die Anschaulichkeit ist aber die Quelle aller Evidenz. Abstrakt zu dozieren, ohne Fall und ohne Bild, immer noch ein Hintertürchen zur Flucht offenlassend, gefällt nur jenen, denen das stille Bewusstsein ihrer Unfähigkeit eine beständige Furcht einflößt vor allen bildhaften, fallbezogenen Beispielen und Ausdrücken.

Diesen Dozenten würde durchgängig die Einsicht zustatten kommen, dass man zwar in der Wissenschaft denken soll wie ein „großer“ juristischer Geist, hingegen im Lehrstil dieselbe Sprache reden soll wie jeder andere. „Man brauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge!“ Die schlechten Dozenten machen es genau umgekehrt. Es ist ein falsches Bestreben, geradezu so reden zu wollen, wie das Gesetz formuliert, die Literatur schreibt, die Anklage erhoben wird oder die Rechtsprechung ihre Urteile und Beschlüsse abfasst. Es ist genauso verwerflich wie das Umgekehrte, nämlich förmliche Gesetze, Urteile und wissenschaftliche Aufsätze schreiben zu wollen, wie man redet.

Merke: Das Gesetz kann, ja muss vieldeutig sein, der Dozent darf es nicht sein!

Wird jemals ein kluger, gut vorbereiteter Dozent, der etwas Rechtes mitzuteilen hat, sich bemühen, undeutlich zu reden? – Warum sollte er? – Er will doch verstanden werden und gefallen! Die Unentschiedenheit des Ausdrucks, das Sybillinische der Sprache machen viele Dozenten so ungenießbar und die Studenten so fassungslos unsicher.

Dunkelheit, Weitschweifigkeit und Undeutlichkeit der studentenabgewandten Dozentensprache sind allemal und überall ein sehr schlimmes Zeichen. Denn wie gesagt: In 99 Fällen unter 100 rühren sie her von der Undeutlichkeit des juristischen Gedankens. Wenn in einem didaktisch geschulten Kopf ein richtiger juristischer Gedanke aufsteigt, strebt er schon bald nach der Deutlichkeit und wird sie auch bald erreichen. Das juristisch deutlich Gedachte aber findet leicht seinen angemessenen, deutlichen, juristischen, sprachlichen Ausdruck. Was ein Dozent zu denken vermag, lässt sich allemal in klaren, fasslichen und unzweideutigen Worten ausdrücken. Diejenigen, welche schwierige, dunkle, verflochtene, zweideutige juristische Lehreinheiten zusammensetzen, wissen ganz gewiss nicht recht, was sie sagen wollen, sondern haben nur ein dumpfes, nach einem Gedanken noch ringendes Bewusstsein davon. Sie sind ganz einfach schlecht vorbereitet!

Wie jedes Übermaß häufig das Gegenteil des Gewollten herbeiführt, so dienen zwar Worte dazu, Gedanken hell und fasslich zu machen, jedoch auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Über diesen hinaus angehäuft, machen sie die mitzuteilenden Gedanken wieder dunkler und immer dunkler. Jenen Punkt genau zu treffen, ist Aufgabe des guten Stils und Sache der guten dozentischen Lehre. Jedes weitere überflüssige Wort wirkt seinem Zwecke der Klarheit gerade entgegen. Immer noch ist es besser, etwas Gutes wegzulassen, als etwas Verwirrendes oder Nichtssagendes hinzuzusetzen. Viele Worte zu machen, um wenige Gedanken mitzuteilen, ist, war und bleibt das untrügliche Zeichen schlechten Lehrstils.

Die Tafel

Trotz zahlreicher technischer Neuerungen im modernen Lehrbetrieb und einer vermeintlichen Medienausdifferenzierung ist der Spitzenplatz der Wandtafel/Whiteboard bei den meisten Jura-Dozenten unbestritten. Sie verweist alle Arten von Medienzirkuslightshows oder Powerpointdemos, Pinnwände oder Handouts völlig zu Recht auf die Plätze.

80 bis 90 % seiner Informationen gewinnt der Mensch zunächst mit den Augen. Sie sind sein wichtigstes Sinnesorgan. Daher hat kein Gesagtes Aussicht, die gleiche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die einer Abbildung gilt, mit der es verbunden wird – etwa auf einer Tafel oder Leinwand. Wenn aber Tafel, dann auch richtig!

“Hätte ich unter alten und neuen Unterrichtsmitteln ein einziges zu wählen, ich wählte die Tafel und Kreide” (Hartmut von Hentig). Man kann sich nur anschließen mit der modernen Erweiterung: … „Whiteboard, Boardmarker und Pointer“.

Das Auge ist noch lange aufnahmefähig, wenn der Verstand schon ermattet ist. Sehen ist leichter als Denken. Diese Aufnahmebereitschaft des Auges muss man ausnutzen. Um sich begreiflich zu machen, muss man auch zum Auge reden. Jede Unterrichtsstunde, in der man seine Darlegungen durch Tafelbilder begleiten oder durch Baumdiagramme unterstützen kann, ist eine gewonnene Stunde! Die Tafelsprache ist eine sehr wirksame Sprache. Den Studenten freut alles, was er sehen kann. Selbst die komplizierteste juristische Unterrichtseinheit kann dem Studenten das Verständnis erleichtern oder vertiefen, wenn sie plötzlich ein grafisches Fallbild bringt oder eine chronologische Darstellung, Schemata, Baumdiagramme, Tabellen, Stammbäume und ähnliche Übersichten darreicht. Alle Studenten sind dankbar. Die Wandtafel ist nun einmal bei den meisten Kollegen, hinter der Sprache, immer noch das wichtigste Medium, die Tafelarbeit das Rückgrat der Lehreinheiten! Sie ist einfach, jederzeit und spontan ohne Technik benutzbar. Ergänzungen und Korrekturen sind leicht möglich. Sie ist interaktionsförderlich durch das Einbinden der Studenten. Ein plötzliches stotterndes Dastehen des Dozenten ohne Medium infolge eines technischen Geräteausfalls ist unmöglich.

All das gilt insbesondere für die Darstellung von Fällen. Erst die juristische Zeichnung an der Tafel lässt den Sachverhalt aufleuchten. Diese „Fall-Gemälde“ aus Jahreszahlen, Geburtszahlen, Namen, einem Buchstaben – ABC, Pfeilen und Strichen sind oft das einzige Visualisierungsmittel, das der Student kennt, aber auch dringend braucht. Und er schätzt es, denn Vieles, was z.B. im Zivilrecht gelehrt wird, wird gerade anhand dieses „Zeichenspiels“ an der Tafel erst transparent gemacht. Recht ist eben nicht nur Text, sondern manchmal auch Bild. Juristisch relevante Szenen werden visualisiert, und zwar doppelt: als konkreter Sachverhalt und als abstraktes Recht. Die „Sprache“ der Bilder und anschaulicher Symbole war nun mal vor der abstrakten Schriftsprache in der Welt und haftet noch tief in unserem Inneren. Deshalb lieben wir sie alle ja so!

Mit der juristischen Zeichnung durchdringt der normale Student den Sachverhalt mit seinen oft vielen Tatsachen einfach besser, weil er als normaler Student ein Augentier ist. Was der geniale Student sich abstrakt im Kopf vorstellen mag, vermag der „Normalo“ bei komplexen Sachverhalten nicht: Er benötigt die juristischen Zeichnungen als unverzichtbares didaktisches Werkzeug zur Klarheit- und Übersichtlichkeitsgewinnung bei Zwei-, Drei- und Vier-Personenverhältnissen.

Und auch hier gilt: Werden Sie zum ideenreichen Dozenten! Entwickeln Sie kreativ Ihre eigene juristische Zeichensprache, üben Sie diese Sprache mit Ihren Studenten von Anfang an und gewinnen Sie so bei geringem Aufwand eine hohe Lehrrendite.

Die Tafelarbeit kann für den Dozenten viele weitere verschiedene didaktische Funktionen erfüllen:

- Man kann die Tafel schon vor Beginn einer neuen Unterrichtseinheit nutzen, um einen informierenden Unterrichtseinstieg zu gestalten. Das spart wertvolle Zeit!

- Man kann die Tafel wie eine Kladde benutzen. Sie dient einem dann dazu, wichtige Stichworte festzuhalten, ein juristisches Wort mit schwieriger Rechtschreibung (Fremdwort!) zu notieren oder Paragrafen aufzuschreiben.

- Das fertige Tafelbild kann und soll man immer wieder über Pointer in das Lehrgespräch integrieren. Es ist ein optischer Ankerplatz.

- Das Tafelbild kann zum Angelpunkt einer ganzen Unterrichtseinheit werden, wenn es die Fallaufgabe enthält, den Fall optisch darstellt, den systematischen Sach-, Sinn- oder Problemzusammenhang Ihrer Unterrichtsstunde im Baumdiagramm grafisch abbildet. Dieses Tafelbild muss man sehr gründlich vorbereiten, da es im Wesentlichen die Funktion einer Lehr-Landkarte vom Start (Fall) bis zum Ziel (Ergebnissicherung) der Stunde beinhaltet.

- Die Tafelarbeit hat immer auch eine gewisse Disziplinierungsfunktion, da auf indirektem Weg die Aufmerksamkeit der Studenten auf das Tafelbild und den gestaltenden Dozenten gelenkt wird.

- Das Tafelbild sollte im Laufe des Unterrichts immer vor den Augen der Studenten entstehen. Der Student kann dabei dem Dozenten beim „Denken“ zusehen. Ganz wichtig: Die plastische oder elektronische Folie/Slide präsentiert das fertige Produkt – die Tafel zeigt den Prozess. Der entscheidende didaktische Vorzug der Tafel vor anderen Medien, wie Arbeitsblättern oder Overhead-Folien, Powerpoint-Präsentationen oder ausgeteilten Übersichten, besteht darin, dass der Text oder die grafische Darstellung oder der Stammbaum, der Fall oder seine Lösung vor den Augen der Studenten schrittweise entfaltet werden können. Es ist das gemeinsame, nicht das fremde Kind! Diesen Vorzug sollte man dann auch voll nutzen!

- Wenn man während der Tafelarbeit mit seinen Studenten redet, sollte man auch zu ihnen hinschauen! Reden Sie nie zur Tafel! Wenn man schreibt, schweigt man!

- Das Tafelbild sollte logisch klar gegliedert, in der Raumaufteilung ausgeglichen und ästhetisch ansprechend gestaltet werden. Gefahren lauern bei der Rechtschreibung und der Neigung zu zu vielen Abkürzungen.

- Die Lesbarkeit des Tafelbildes hängt entscheidend von der Handschrift ab. Der Dozent kann seine invidualisierte Handschrift lesen, sollte aber auch daran denken, dass seine Studenten dies vielleicht nicht können. Vielleicht muss er eine neue Tafelschrift erst lernen, was, wie viele Dozenten aus leidvoller Erfahrung wissen, sehr, sehr schwerfällt. Die letzte Rettung für ihn besteht darin, auf Druckschrift auszuweichen.

- Der Dozent sollte ab und an auf die Höhe der letzten Bankreihe gehen und kontrollieren, ob sein Schriftbild auch von hier zu lesen ist.

- Man sollte mit Farben arbeiten! Zumindest das Wichtige in Signalrot! Oder im BGB: Anspruchsgrundlagen „grün“, Einreden „rot“. Oder im StGB: Tatbestandsmerkmale „schwarz“, alles zur Rechtswidrigkeit „blau“, alles zur Schuld „grün“. Und: Immer wieder dieselben Farben einsetzen!

Schwierig wird es mit der Tafelarbeit, wenn der Fall während eines gelenkten Gesprächs erarbeitet werden soll. Da dieses Handlungsmuster einen Teil des gesamten juristischen Lehrbetriebes ausmacht, sind diese Situationen sehr häufig. Der Tafel-anschrieb führt zwangsläufig zum Stocken des gelenkten Lehrgesprächs. Gerade am Anfang, wenn die Studenten noch stark auf den Dozenten fixiert sind, macht der Dozent aufkeimende Studentendiskussionen durch das gleichzeitige Schreiben an die Tafel und das notwendige Mit- oder Abschreiben von der Tafel regelmäßig wieder kaputt. Man kann wie folgt verfahren: Während des gelenkten Fallgesprächs macht man sich Notizen und überträgt sie bei Gesprächseinschnitten oder am Ende des Gesprächs an die Tafel. Sollten die Studenten untereinander diskutieren, sollte man die Tafel überhaupt nicht benutzen.

Von der in der Schule oft geübten Praxis, unwillige Schüler nach vorn an die Tafel zu holen, um auf diesem Wege ihre Leistungsfähigkeit zu kontrollieren, sollte man in Hochschulen bei Studenten Abstand nehmen. Sehr leicht wird aus der Demonstration der Kenntnisse eine quälende, oft demütigende Demonstration der Unkenntnis. Man sollte immer daran denken, dass man es mit erwachsenen Studenten zu tun hat, die man zur Mündigkeit führen will. Wenn man allerdings nach Rücksprache mit seinen Studenten auf eine freiwillige „Ungefragt-Drannehmen-Fragemethode“ abhebt, ist dagegen nichts zu sagen. Man pflegt dann nicht immer nur mit den bekannten „Fünf aufzeigenden Fingern“ Umgang.

Die Tafel kann viel bewirken und erreichen – aber eben nicht alles: Die Tafel kann nichts über längere Zeiträume festhalten. Die Vergänglichkeit des Anschriebs ist ihr einziger nachhaltiger Nachteil. Dieser Nachteil kann aber behoben werden, wenn man sich von der Verwaltung oder aus Eigenmitteln ein Flipchart besorgt. Auf den großen Blättern dieses Mediums kann man wichtige, für das weitere Lehrgespräch notwendige memorierungswürdige Ergebnisse, Gedanken, Lehrformeln, Aufbauschemata, Gliederungen, Baumdiagramme farbig markiert auf „Ewigkeit“ festhalten und zu gegebenem Anlass immer wieder aufblättern. Auf diese Art gewinnt man einen Begleiter, der Fixiertes fix, zuverlässig und insbesondere einprägsam (der Mensch ist ein Augentier) aus der Erinnerung hervorholt.