12. Frage

Wie soll Jura gelehrt werden?

Die ewige Frage nach dem „Wie“. Sie ist nach dem „Was“ und „Wozu“ die Urfrage der Didaktik: „Wie mache ich das?“ Sie haben wahrscheinlich gedacht, es sei die einzige Frage der Didaktik und werden enttäuscht. Sie können die Wie-Frage nie entscheiden, wenn diese nicht mit den sieben anderen W-Fragen (wer – wem – wann – was – wo – wozu – womit) korreliert: Anders ausgedrückt: Sie können die Wie-Frage nur entscheiden im Zusammenspiel mit der Erörterung aller anderen W-Fragen. Die W-Fragen und ihre Antworten sind sämtlich voneinander abhängig. Diese gegenseitige Einwirkung zu erkennen und sie in der Lehre auch zu praktizieren, ist der erste und letzte Schritt, von der Einleitung bis zur Ergebnissicherung, den Lehrprozess bestmöglichst zu steuern.

Die Wie-Frage ist die Frage nach den Lehrmethoden, den Generalschlüsseln zu den aufnahmebereiten Studentenköpfen. Lehrmethoden sind die Formen und Verfahren, in denen sich Dozenten und Studenten begegnen, mit denen der Dozent den juristischen Stoff zu vermitteln und durch die der Student ihn aufzunehmen versucht.

Die beste Lehrstunde ist die, bei der jeder Student glaubt, er hätte sie auch selbst halten können. Hier hat der Dozent alles richtig gemacht, der Student alles verstanden! Sternstunden für jeden – aber kaum zu finden. Die optimale Lehrmethode wird es nicht geben. Gefordert ist eine gesunde Mischung der drei Grundformen. Jede Form hat ihre typischen Vor- und Nachteile, die man allerdings kennen muss, wenn man mischen will.

Vorweg: Ein absolutes Muss ist die radikale Reduktion der juristischen Inhalte und eine rechtsdidaktische Optimierung der Lehrveranstaltung. Es ist völlig sinnlos, in einer Vorlesung immer mehr Stoff in die Kurzzeit-Arbeitsspeicher der Studenten zu jagen, wenn nichts in den Langzeitgedächtnissen ankommt. Weniger an „Jura“ gut gelehrt, ist wesentlich effektiver als immer mehr an „Jura“ schlecht gelehrt. Die Annahme, die Anwesenheit der Studenten spräche auch für deren Aufnahmebereitschaft, ist allzu optimistisch. Wir wären alle ziemlich überrascht, wenn wir den Prozentsatz an Studenten kennen würden, deren grundlegende Einstellung zu allen Lehrveranstaltungen ein skeptisches, widerstrebendes, oft „abwesendes“ Zuhören ist. Alter Studentenspruch: „Wenn der Juradozent den Hörsaal durch die Tür betritt, flieht die Lust durchs Fenster.“)

Lehrmethodenfragen müssten im „Alltagsbetrieb“ der Juradozenten ein größeres Gewicht erhalten. Viele Methoden sind uralt: der Vortrag, oft abwertend als Frontalunterricht bezeichnet, die Vorlesung, das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch, das Auswendiglernen, das Abschreiben von der Tafel, die Diskussion, die Expertenanhörung. Andere Lehrformen sind hochmodern: Experimente in Form von Wahrnehmungsspielen oder Zeugenbewertungen, Exkursionen zu den Gerichten, um die „Gerichtsreality“ kennenzulernen und sie „von innen“ und nicht „von außen“ als Gerichtsshows im Fernsehen zu erleben, Projekte, Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit, Kurzreferate, Powerpoint, Lehr- und Lern-Labors, Rollenspiele (Nachspielen eines Prozesses, Spielsequenzen für „Fälle“), E-learning. Die Studenten werden immer anspruchsvoller, sie entstammen einer neuen digitalen Medien- und Fernsehkultur. Deshalb die häufige Klage der Studenten: „Wir langweilen uns“! Diesem Problem ist nicht durch immer neue und spektakuläre und immer mehr Inhalte beizukommen, sondern nur durch eine Besinnung auf die alte und eine ständige Erneuerung und Weiterentwicklung der neuen Lehr-Methodenkultur insgesamt. Quo vadis juristische Didaktik?

Die Wahl der richtigen Methode ist für den Erfolg Ihrer Lehre von größter Bedeutung. Entscheidend ist: Die Lehrform muss geeignet sein, an Jura zu lehren, was an Jura zu lernen ist. Dabei muss man die Studenten, egal ob präsent oder zu Hause, digital oder analog, sowohl auf der kognitiven als auch auf der emotionalen Ebene ansprechen, geistige und gefühlte Betroffenheit herstellen und sie zur aktiven Mitarbeit motivieren. Als Grundsatz bei der Auswahl und Verwendung von Methoden gilt: Variieren Sie, und setzen Sie die verschiedenen Methoden zielgerichtet ein. Varietas delectat!

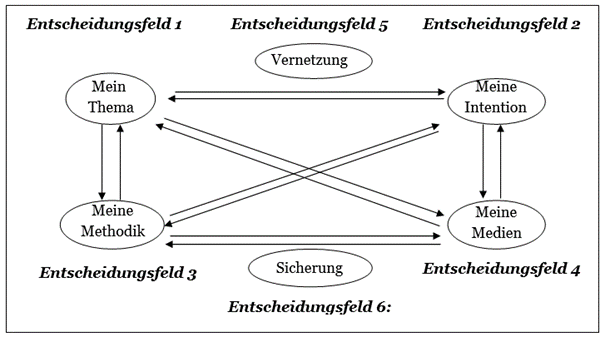

Doch zunächst ist festzustellen, dass es bei der Vielheit juristischer Lehrveranstaltungen immer dieselben sechs Konstanten sind, die zu beachten sind. Diese Konstanten stellen die „ewige Wiederkehr des Gleichen in der Lehre“ dar. Es sind:

- die Thematik („Was bringe ich?“)

- die Intentionalität („Warum bringe ich was?“ „Was will ich erreichen?“)

- die Methodik („Wie bringe ich was, um das Warum zu erreichen?“)

- die Medienwahl („Womit kann ich am besten das Was um des Warum willen erreichen?“)

- die Vernetzung („Wie verknüpfe ich diese Konstanten zu einem unzerreißbaren systematischen erinnerungsfesten Lehreinheitganzen?“)

- die Sicherung („Wie vergewissere ich mich meines Lehrerfolges?“)

Es fällt nicht schwer, diese sechs Konstanten aus jeder juristischen Lehreinheit, egal bei welcher Lehrmethode, herauszufiltern. Keine juristische Lehrveranstaltung kann erfolgreich gehalten werden, wenn sich der Dozent nicht vorher überlegt, was das Thema seiner Lehrveranstaltung sein soll, welche Intentionen, Absichten und Ziele er verfolgt, welche Methoden er nutzen, welche Medien er einsetzen will, wie er das Ganze zu einem vergessensresistenten Ganzen unter einen Hut bringen und wie er den Lehrerfolg kontrollieren und sichern will.

Diese Komponenten müssen sowohl für die Planung der Lehrveranstaltung, für die Durchführung als auch für ihre analysierende Nachbereitung zur Richtschnur werden. Der Dozent muss sich schon in der Vorbereitungsphase entscheiden, was er warum, wie, womit, in der Durchführungsphase „rüberbringen“ und wie er es sichern will. Er muss diese Komponenten als Entscheidungsfelder festlegen!

Das folgende Entscheidungsfeldraster („Alles hängt mit allem zusammen!“) liegt zeitlos und formal-konstant für jede der juristischen Lehrveranstaltungen fest. Was nicht festliegt, sind die Inhaltsbestandteile, die „Füllungen“.

Aus diesen sechs konstanten Entscheidungsfeldern entsteht der Lehrverlauf Ihrer Lehrstunde.

Bei einem solchen Lehrverlauf muss man die folgenden vier wichtigen Folgerichtigkeitslinien (Führungslinien) innerhalb der Lehreinheit im Auge behalten.

- Die Lenkungslinien (Auf wen hin ist meine Lehreinheit zentriert?):

Dozentendominanz?

Studentendominanz?

Fragend-erarbeitend?

Dialogisch?

Monologisch?

- Die Vertrautheitslinien (Was kann ich voraussetzen?):

Vom Vertrauten zum Fremden?

Vom Alten zum Neuen?

Vom Gewissen zum Ungewissen?

- Die Stofflinien (Wie strukturiere ich die Inhalte?):

Vom Konkreten – zum Abstrakten oder umgekehrt?

Vom Einfachen – zum Komplexen oder umgekehrt?

Vom Eindeutigen – zum Mehrdeutigen oder umgekehrt?

Vom Fall zum Gesetz oder vom Gesetz zum Fall?

Vom Normalfall zum Exoten oder vom Exoten zum Normalfall?

§ Die Methodiklinien (Wie gehe ich konkret vor?):

Deduktiv, d.h. von einer grundsätzlichen theoretischen Klärung des juristischen Problems zum Fall und zur gesetzlichen Anwendung vordringend?

Induktiv, d.h. von Einzelheiten, Fällen und Anwendungen zu den zugrunde-liegenden allgemeinen gesetzlichen Regelmäßigkeiten fortschreitend?

Linear, d.h. geradlinig, vorwärtsschreitend? (Gilt immer für die Tatbestandsmerkmale)

Zyklisch, d.h. kreisend, ringförmig, regelmäßig wiederkehrend? (Gilt vorzugsweise für die Rechtsanwendung)

Spiralförmig, d.h. das gleiche Problem auf einem immer höheren Kompetenzniveau abhandelnd? (Rechtsgeschäftliche Stellvertretung, gesetzliche Stellvertretung, handelsrechtliche Stellvertretung)

Synthetisierend, d.h. Teile zu einem Ganzen zusammensetzend, konstruierend? (Gilt für das Gutachten und die Subsumtion, auch für das Konditionalprogramm)

Analysierend, d.h. das Ganze in seine Teile zergliedernd, zerlegend? (Gilt für das „Gesetz als System“ und das „Gesetz als Einzelregelung“ sowie für die Klausurensachverhalte)

Zu welchem Lehrschritt bei welchem Entscheidungsfeld welche Führungslinie passt, bleibt eine Frage Ihres didaktischen Könnens. Wie der Dozent bei seinem individuellen Stil und seiner dozentischen Persönlichkeit die Vernetzung der unveränderlichen Teilkräfte seiner Lehrveranstaltung findet, ist entscheidend. Die Lehreinheiten brechen zusammen, wenn nichts zusammenpasst und die Studenten nicht mehr mitkommen. Dann leistet der Dozent nicht das, was er leisten sollte. Sind dagegen die Führungslinien in den zeitlichen Unterrichtsschritten bei den jeweiligen Entscheidungsfeldern in sich stimmig, klar und einsichtig, kann man sagen: „Heute habe ich aus einem Guss unterrichtet.“ Es bringt eine neue Art von dozentischem Selbstbewusstsein, das Gefühl einer „runden Lehreinheit“, in der nichts fehlte.