19. Frage

Wie können meine Jurastudenten meine Vorlesungen in wieder(hervor)holbare Form bringen?

Indem Sie sich gleich zu Beginn Ihrer Vorlesungsreihe an Ihre Studenten mit einem ganz wichtigen Statement für ihren Lernerfolg und Ihren Lehrerfolg wenden. So viel Zeit muss sein! – Etwa so:

„Meine Damen und Herren!

Meine Vorlesung muss für Sie ein Gewinn sein. Sie muss mehr bringen als ein Lehrbuch! Sonst könnten Sie ja gleich zu Hause bleiben und im Kämmerlein still vor sich hinlernen. Ich wäre überflüssig. Wichtig ist der „Input“ – meine Vorlesung -, wichtiger der „output“ – nämlich Ihr Lernerfolg. Den will ich jetzt für Sie optimieren.

Sie erklären häufig hinter vorgehaltener Hand: „Eine von allen Studenten gemachte negative Lernerfahrung ist mit der am Ohr vorbeirauschenden Vorlesung gegeben.“ „Nichts kapiert“, „Katastrophale Vorlesung“, „Chaos“, „Verlorene Zeit“, „Da liest man besser gleich das Lehrbuch“. – Wirklich? Ich möchte gleich zu Beginn unseres Lehrgesprächs versuchen, für Sie das „Lernen von Jura in Vorlesungen“ zu optimieren und ihnen für Sie Gewinn abzutrotzen. Eine systematische Einführung in die für den Studenten neue Lehrform einer Vorlesung wird im Anfang der juristischen Ausbildung leider nicht geliefert. Motto: „Friss Vogel oder stirb! Sieh wie du klar kommst, Studentlein!“ Dem möchte ich in dieser ersten halben Stunde entgegentreten! Soviel Zeit muss sein! Für Sie eine Investition von hoffentlich hoher Rendite!

In Vorlesungen ist das einfachste Mittel für Ihr aktives Lernen das Mitschreiben. Das sollten Sie aber sinnvoll tun: nicht Satz für Satz, sondern strukturiert. Gut notiert ist halb gelernt! Wenn Sie unsystematisch viel mitschreiben, tragen Sie zwar viel Papier nach Hause. Sie haben das Gefühl, etwas geleistet zu haben. Es ist ja so verführerisch, Seite um Seite vollzukritzeln und sich zu belügen: Zu Hause, zu Hause – da werde ich alles lernen. Man tut es aber nicht! Die studentische Weisheit: „Pinn ich – dann bin ich“ taugt für Sie nicht mehr.

Das Mitschreiben ist kein simples Festhalten der gesprochenen Sätze. Es will geduldig geübt sein. Nicht schreiben, sammeln, stapeln und abheften heißt die Devise, sondern denken, gewichten, wägen, auswählen und zuordnen. Lernen besteht nicht nur aus Neugierde! Es verlangt auch Ausdauer, Übung und – leider – handfeste Arbeit! Da ist Routine notwendig, Rhythmisierung unvermeidbar und hilfreich! Alle Menschen haben eine Vorliebe für Rituale, sie verleihen ihnen Sicherheit. Die wiederkehrende, festgelegte Ordnung Ihrer Mitschriften ist ein solches Ritual. Es hilft Ihnen, sich zurechtzufinden. Auf die räumliche Ordnung Ihrer Aufzeichnungen müssen Sie sich verlassen können, soll Ihre juristische Anfängerwelt nicht ins Wanken geraten. Haben Sie die Vorlesungsinfos irgendwo extern gespeichert, ohne sie wiederzufinden, entlasten Sie die Mitschriften überhaupt nicht.

Gewöhnen Sie sich von Anfang an eine einheitliche Mitschrift an, bei der das Datum ebenso seinen festen Platz hat wie der Name des Dozenten und die Überschrift seiner Thematik, also die Frage, um die es hier und heute konkret geht, um das Ziel, zu dem wir gemeinsam unterwegs sind. Bemühen Sie sich, auch wenn es schwer fällt, groß und deutlich zu schreiben. Freilich, nicht jeder hat eine Schönschreibschrift, aber das ist auch gar nicht nötig. Zumindest müssen jedoch Ihre Aufzeichnungen für Sie ohne Lupe lesbar sein, damit Ihre Schrift Ihnen nicht selber Rätsel aufgibt. Anderenfalls können Sie das hektische Mitschreiben gleich ganz sein lassen. Weiterhin müssen Sie die Notizzettelmethode aufgeben und für jede Vorlesungsreihe einen gesonderten Sammelordner anlegen. Unübersichtliche Zettelwirtschaft und Mitschriften auf dem nächstbesten Papier sind nutzlos. Derartige Notizen haben die Eigenschaft, sich zu verflüchtigen, denn oft sind sie spurlos verschwunden. Und sollten sie zufällig doch wieder auftauchen, kann man sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, in welchen Zusammenhang sie gehören.

Probieren Sie doch einmal folgende Methode aus: Fertigen Sie sich nach eigenem Gutdünken Spezialbögen an, auf denen Sie mit System und Pfiff ein Gerüst zu dem besprochenen Stoff aufbauen. Das hat nach einer gewissen Eingewöhnungsphase den unschätzbaren Vorteil,

dass Sie erstens besser mitdenken können,

zweitens in Ihrem Kopf ein immer gleiches Abbild schaffen und es

drittens beim Nacharbeiten zu Hause wertvolle Hilfe leistet.

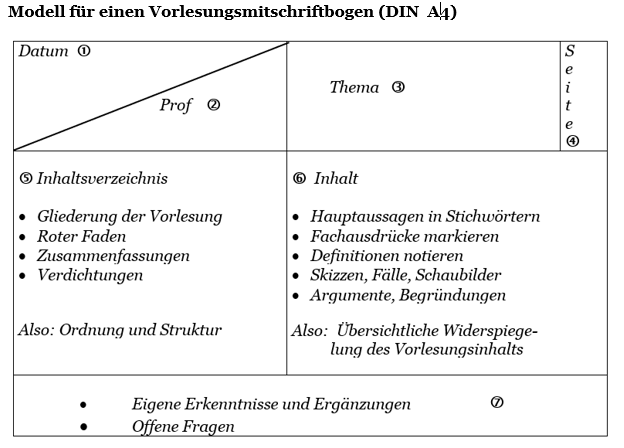

Ich schlage Ihnen folgende Fassung vor, um Ihr Vorlesungslernen zu rhythmisieren, und teile Ihnen dazu folgendes Muster aus.

Ziffer 1, 2 und 3 dienen der selbstverständlichen Feststellung: Wer hat wann

über was gesprochen? Wenn Ihnen zum ersten Mal alle Ihre Zettel bei einer Vollbremsung gänzlich durcheinander geraten sind, wissen Sie, wie wichtig Ziffer 4 ist. Ziffer 5 ist nicht ohne Probleme. Das Stichwort für Ziffer 5 lautet: Inhaltsverzeichnis. Jede Vorlesung weist eine innere Struktur auf; diese gilt es zu finden, auch wenn es manchmal schwerfällt! Gelingt es Ihnen nicht, den roten Faden in der Vorlesung zu entdecken, müssen Sie ihn in der Nacharbeit suchen. Gleichzeitig zwingen Sie sich, Ihre Notizen auch wirklich anzuschauen, wodurch Sie sich eine bestmögliche Wiederholung sichern. Orientieren Sie sich dabei an der Gesetzessystematik und den Inhaltsverzeichnissen Ihrer Skripten und Lehrbücher. Ziffer 5 muss das Inhaltsverzeichnis Ihrer Vorlesung werden! Ihr Motto lautet: Ordnung und Struktur. Auch ist das Gebot der Verknappung ganz wichtig. Denn je mehr Nebensächliches Sie festhalten, desto schwerer fällt es Ihnen, die wirklich wichtigen Punkte klar vor dem geistigen Auge zu sehen. In Ziffer 5 müssen die Punkte auf den Punkt gebracht werden! Die Wissenschaft hat festgestellt, dass bei der wortgetreuen Aufzeichnung 90 % der Wörter für Ihre Erinnerungszwecke unnötig sind. Die satzförmigen Notizen haben nur zur Folge, dass Sie wertvolle Zeit damit vergeuden.

Es ist sinnlos, Wörter niederzupinseln, die keinen Wert für Ihr Langzeitgedächt-nis haben!

Es ist sinnlos, dieselben unnötigen Wörter wiederzusuchen und zu lesen!

Es ist sinnlos, ständig nach denjenigen Wörtern, die Schlüsselfunktionen für Sie haben, im Wirrwarr Ihrer Aufzeichnungen mühsam zu fahnden.

Ziffer 6 weist das größte Problem auf: Was soll ich mitschreiben? Zunächst gilt:

- Die Kunst, alle zu langweilen, besteht darin, alles zu sagen. Das gilt für mich als Dozenten.

- Die Kunst, nichts zu begreifen, besteht darin, alles mitzuschreiben. Das gilt für Sie als den Studenten. Zuviel Mitschreiben verhindert das Mitdenken.

Das liegt ganz einfach daran, dass Sie Ihr Gedächtnis und insgesamt Ihr Gehirn beim Niederpinseln total ausschalten und sich zum tumben Stenographen, zum Federhalter Ihres Dozenten degradieren. Nicht wahllos Wort für Wort, sondern Wesentliches um Wesentliches ist zu notieren. Diesen Blick für die Scheidung von unwesentlich und wesentlich müssen Sie schulen, Sie brauchen ihn für Ihr gesamtes juristisches Leben. Wer gut unterscheidet, lernt auch gut! Die Verantwortung in der Vorlesung ruht nicht einseitig auf meinen Schultern, sondern liegt auch bei Ihnen. Diese Verantwortung kann Ihnen niemand abnehmen. Zum Lernen in der Vorlesung gehören eben immer zwei: der Dozent, der die Information liefert und der Student, der sich aktiv einschaltet und aus den Informationen für sich persönlich seine eigene Erfahrung und Erkenntnis ableitet. Ohne diese Umsetzung der durch mich fremdgesteuerten Vorlesung in Ihre selbstgesteuerte Erfahrungs- und Wissensbildung ist die Vorlesung für die Katz! Das eigentliche Lernen findet in Ihnen statt. Sie leisten immer die Hauptarbeit, nicht der Dozent. „Er“ sollte allerdings schon für notwendige assoziierende Verknüpfungen und systematische Einbettungen sorgen, so dass Sie den neuen Stoff unschwer in Ihr bestehendes Wissensnetz einweben können. Nicht krankhaft versuchen, ganze Sätze mitzuschreiben; von maßgeblicher Relevanz ist nur das Wesentliche. Das Stichwort für Ziffer 6 lautet: Inhalt

Ziffer 7 dient der Sammlung eigener Erkenntnisse und Ergänzungen sowie offengebliebener Fragen. Wo steht das besprochene Thema in meinem Begleitlehrbuch? (Skriptum gilt auch!) – Wie ordne ich es in die Gesamtstruktur ein? (Baumdiagramme!) – Was findet sich dazu im Gesetz? (Das Gesetz ist der Anfang und das Ende der Juristerei!) – Wie ist dieses Gesetz aufgebaut? (Wenn-Dann-Modell!) – Gelingt mir die einwandfreie Subsumtion oder komme ich (wo?) ins Stolpern? – Welche Rechtsprechung gibt es dazu? – Was interessiert mich daran am meisten? – Ist das Thema eine Vertiefung in der Literatur wert? – Kleiner Übungsfall im Gutachtenstil gefällig?

Meine weiteren Vorschläge zur Vorlesungsoptimierung für Sie:

- Achten Sie in der Vorlesung auf Strukturierungen des Dozenten! Wenn er sagt: „Die Frage lässt sich in drei Unterpunkte unterteilen“, notieren Sie in Ziffer 5 Ihres Mitschriftbogens „1., 2., 3.“ mit genügend großem Abstand und fügen Sie dann die Kernaussagen stichwortartig ein!

- Lenken Sie Ihren Blick und Ihre Konzentration während der Vorlesung auf das Wesentliche! Behalten Sie immer den roten Faden im Auge. Machen Sie sich während der Vorlesung immer wieder klar, worum es im Augenblick gerade geht. „Woher kommt ‚er’? – Wohin geht ‚er’ – Wo steht ‚er’ jetzt?“ Denken Sie daran: Faden verloren – Vorlesung verloren!

- Stimmen Sie sich auf die Vorlesung ein, indem Sie den durchzunehmenden Stoff schon einmal grob vorbereiten! Je intensiver Ihre Vorbereitung, desto besser blicken Sie durch. Sie sollten ganz einfach wissen, was in der nächsten Vorlesung auf dem Programm steht und sich im Lehrbuch einarbeiten. Schon sind Sie aktiv! Hauptsache, Sie haben einen roten Faden an der Hand, Sie haben sich motiviert, Sie sind gespannt, empfangsbereit.

- Hören Sie richtig zu! Versuchen Sie von Beginn an, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen! Auch Dozenten sagen manchmal Unwesentliches. Konzentrieren Sie sich auf Strukturen – nicht auf Formulierungen. Die Vorlesung muss im Moment verstanden werden – es gibt kein Zurückblättern mehr, nur das Nachblättern zu Hause.

- Fragen Sie stets: „Was ist gefragt?“! „Um welche Erkenntnis wird gerungen?“!

- Die Vorlesungsmitschrift sollten Sie grundsätzlich noch am selben Tage, spätestens am Folgetage, überdenken, nachbereiten und in Reinschrift übertragen, denn dies führt zu dem notwendigen Wiederholungs- und Einprägeeffekt. Hier haben Sie noch die Chance zu rekonstruieren, in wenigen Tagen ist das Gehörte für immer verloren, weg, ganz einfach weg. Die Verankerung der Lerninhalte im Langzeitgedächtnis ist eben umso intensiver, je mehr Wahrnehmungskanäle Sie aktivieren. Beschriebene Blätter in Ihrem Ordner nützen gar nichts – der Inhalt muss ins Langzeitgedächtnis. Mitschreiben und in Reinschrift übertragen öffnet bei Ihnen zwei Eingangskanäle: Schreiben und Sehen des Geschriebenen! Mitschreiben – lochen – abheften ist nicht Ihr Stil.

- Setzen Sie auch in der Vorlesung Baumdiagramme ein! Jedes Gelernte besteht nun einmal aus vorhandenen Kenntnissen und dem neuen, bisher fremden Material. Wichtig ist die Verknüpfung. Legen Sie sich Gedächtnislandkarten, sog. Juramaps an! Übersetzen Sie die komplizierten Strukturen in Ihre eigene Struktur! Pflegen Sie Ihren Wortschatz! Passen Sie alles Ihrer Sprachkultur an!

- Benutzen Sie Kurzzeichen für die Vorlesungsmitschrift! Etwa so: Def. = Definition; Sub. = Subsumtion; Rspr. = Rechtsprechung; h.M. = herrschende Meinung; Prof. = eigene Meinung des Professors; z.B. = Beispielsfall; K = Kernaussage; Up = Unterpunkt; Arg. = Argument; ? = unklar, fraglich; ! = super, leuchtet ein; § = s. im Gesetz nach; P = Problem.

- Als äußere Form empfehle ich Ihnen dringend die Loseblattsammlung per Ordner oder Ringbuch. Diesen Tipp müssen Sie mit dem vorgeschlagenen, besonders übersichtlich angelegten Modell einer optimalen Vorlesungsmitschrift und Ihrer Seitenaufteilung paaren. Vorlesungsbogen hinter Vorlesungsbogen heften und nummerieren!

Wie können Sie nun Ihre hinderlichen Vorlesungsgewohnheiten abbauen und sich an meine neuen Vorschläge heranwagen? Sagen Sie sich ganz einfach: „Ich probiere das mit dem Vorlesungsmitschriftbogen erst einmal zwei Wochen lang aus! Mal sehen, wie das ist!“ „Ich versuche in jeder Vorlesung die ihr eingeborene Struktur zu erkennen – und mag sie noch so versteckt sein!“ Nach den zwei Wochen haben sich dann – hoffentlich – meine theoretisch verständlich klingenden Vorlesungsvorschläge bereits in der Praxis bewährt. Alles ist schwer, bevor es leicht wird!

Zum Schluss: Neue Begriffe müssen Sie immer notieren, damit Sie sie zu Hause anhand Ihrer Nachschlagwerke klären können. Gerade in der Anfängervorlesung werden Sie damit überhäuft. Also etymologisches Lexikon und Fremdwörterbuch anschaffen!

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! Hoffentlich war es eine zeitliche Investition mit dem gewünschten hohen Gewinn für Sie.“

Den Studenten hat das Statement bestimmt gefallen, weil Sie es ihnen als praktische Hilfe angeboten haben. Die halbe Stunde hat sich für beide Seiten gelohnt.