28. Frage

Wie geht man den steinigen Weg jenseits der juristischen Komplexität?

Ganz einfach: Lehren Sie einfach einfach! – Das Weglassen des Vollständigen und die Reduktion der Komplexität ist die didaktische Großtat. – Es ist fast sicher, dass 100 % der Juradozenten die Juristerei für „komplex und kompliziert“ halten, 80 % von ihnen auch der These folgen, man solle alles „einfacher“ lehren, aber nur 10 % der Dozenten diese Zusammenhänge richtig verstehen und in der Lage sind, diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen. Die Beweise für den Erfolg der Dozenten, die „Einfachheit gegen Komplexität“ stellen, sind überdeutlich. Die Vielfältigkeit und scheinbare Unüberschaubarkeit der Juristerei darf einen Juradozenten niemals daran hindern, das Bedürfnis der Studenten nach Einfachheit und Klarheit und den Wunsch der Dozenten nach Vollständigkeit und Komplexität miteinander zu versöhnen.

Je tiefer man als Dozent in das Wesen der Juristerei eindringt, desto klarer treten ihre großen Linien zutage und desto mehr vereinfacht sich der Überblick über die juristische Gedankenwelt. Man begreift immer besser, dass der methodische Kern überall der gleiche ist und es schließlich nur wenige nicht weiter zerlegbare Grundstrukturen gibt, aus denen sich die unsere Jurawelt einende Ganzheit aufbaut. Das Wesentliche am juristischen Lehren ist nun nicht nur, juristische Institute, Paragrafen und die verschiedenen juristischen Materien in Fülle als Einzelstücke wie in einem Museum nebeneinanderzureihen und mit gelehrter komplizierter Sprache um sie herum zu lustwandeln, sondern sie immer wieder durch Methode und System und Fall vor den Studenten auseinanderzunehmen und wieder miteinander zu verbinden. Es ist wichtig, sich selbst methodische und systematische gedankliche Disziplin (Zucht) anzueignen, da es den Studenten nur so ermöglicht wird, die sich hinter den verschiedensten komplexen Aspekten der Juristerei verbergende methodische Einfachheit und systematische Einheitlichkeit überblicken und begreifen zu lassen.

Einheitlichkeit und Einfachheit in die Vielheit und Vielschichtigkeit der Juristerei zu bringen, das ist des wahren Dozenten Kunst. Jüngst kam ein Kollege aus einer Vorlesung mit dem Bemerken: „Das haben die Studenten sicherlich nicht begriffen! Es ist aber nicht ihre Schuld, Jura ist wahrlich manchmal zu kompliziert. Das kann man nicht verstehen!“ Der Kollege sollte sich hinterfragen, ob er über die Fähigkeit verfügt, über die ein guter Dozent verfügen muss: Einfachheit in die Komplexität zu bringen.

Manche Jura-Dozenten neigen gerne dazu, die Juristerei allzu sehr als einen gewaltigen, unendlich komplizierten geistigen Apparat zu betrachten, der nur durch außergewöhnlich scharfsinnige Geister, nämlich durch sie selbst, wahre Akrobaten des juristischen Denkens, beherrscht werden könnte. Sie dozieren gerade so, als hätten sie sich verschworen, in olympische Regionen der Jurawelt vorzudringen, in die ihnen kein Sterblicher nachfolgen könnte. So betrachtet, muss die Juristerei den Studenten in der Tat als etwas Fernes und Unerreichbares erscheinen. Als etwas, das das normalmenschliche und damit auch das studentische Fassungsvermögen übersteigt. Als etwas, das in seiner Komplexität jenseits des Begreifbaren liegt: Ein Reservat nur für eingeweihte juristische Götter. – Diese Vorstellungen sind aber falsch! Die Gesetze sind ein unentbehrliches Element unseres gesellschaftlichen Lebens. Schon deshalb müssen sie auch unser aller Bedürfnis nach Klarheit, Einfachheit und Ordnung befriedigen, sonst wären sie untauglich, ein gesellschaftliches Steuerungselement für den Bürger zu sein!

Wie alle Präzisionshandwerke hat auch die juristische Lehre ihre könnerhafte Meisterschaft. Es ist die meisterliche Kunst, in die Komplexität der wirklichen Welt (Lebenssachverhalte) einerseits und die Komplexität der künstlichen Welt (Gesetze) andererseits Klarheit und Einfachheit zu bringen. Diese Kunst setzt die messerscharfe Fähigkeit des Lehrmeisters voraus, die entscheidenden Punkte für das erkennende Verständnis erstens zu sichten und zweitens sichtbar zu machen und zunächst alles Überflüssige und Unwichtige wegzulassen. Man braucht dafür den Blick für das Wesentliche und viel Übung, um dieses Unterscheidungsvermögen zu erwerben und für seine Lehre souverän nutzbar zu machen.

Die Handwerkskunst des Juristen bewegt sich bekanntlich in dem Spannungsverhältnis zwischen „Fall“ und „Gesetz“. Von dieser Grundspannung lebt die Juristerei!

Die Lösung dieser Spannung geschieht in der täglichen juristischen Arbeit in Form der Spiegelung dieser beiden juristischen Welten, die wir Subsumtion nennen und die als gutachtliche Methode versucht, beide Kreise einzufangen und zur Deckung zu bringen. Beide Welten sind hochkomplex, und auch die Deckungsmethode erscheint zunächst äußerst kompliziert.

Damit der Student dabei nicht schon zu Beginn in einer Flut von Details ertrinkt, muss das Bemühen des didaktisch aufgeschlossenen Dozenten darauf gerichtet sein, die verschiedenen Welten zu vereinfachen, zu systematisieren, Einzelelemente herauszustanzen, zu Gruppen zusammenzufassen, Grundstrukturen deutlichzumachen und Wege in eine juristische Orientierungskarte einzufügen. Nur wer Einfachheit in die Komplexität, d.h. in die Vielheiten der Gesetze und das Beziehungsgeflecht des juristischen Systems bringen und die handwerklichen Methoden für ihre Entflechtungen liefern kann, hat die Chance, seine Studenten für sich und die Juristerei zu gewinnen. Meine Reduktions-Reproduktions-Formel würde kompliziert so lauten:

„Die Reduktion der juristischen Komplexität auf juristisch einfache methodische und systematische Elemente des Gesetzes zur immer wieder neuen und anderen juristischen Reproduktion der Komplexität, der Vielheit und Vielschichtigkeit ist die wahrhaft staunenswerte Fähigkeit des exzellenten Jura-Dozenten.“

Das klingt furchtbar kompliziert und wäre doch so einfach für die Studenten zu übersetzen:

- „Die Zurückführung (Reduktion) der Vielschichtigkeit (Komplexität) eines Gesetzes oder eines Gesetzesbündels (z.B. „Übertragung von Rechten“)

- auf die aus dem Gesetz gewonnenen Bestandteile (Elemente = Tatbestandsmerkmale),

- mit denen Sie dann jederzeit in anderem Zusammenhang (bei einem anderen Fall!) die Wiedererzeugung (Reproduktion) der Vielschichtigkeit (Komplexität) beginnen können.“

Diese Weisheit muss man seinen Studenten durch seine Lehrbeispiele jeden Tag neu für ihre Lehr-Wanderstrecke als ständige Wegzehrung in den Rucksack packen. Wer diese „Reduktion- und Reproduktion-Formel“ beherrscht, wird die juristische Lehre beherrschen und Lehrerfolg haben.

Diese Formel mit ihrem Schlagwort „Einfachheit gegen Komplexität“ gibt den einzigen Weg des erfolgreichen juristischen Lehrens vor, den Weg jenseits von Komplexität. Die Reduktion der Komplexität aus der juristischen Systemwelt auf einfache Elemente ist die wahre Meisterschaft des juristischen Lehrens. Der Weg der Einfachheit hat wenig zu tun mit den herkömmlichen Lehrmethoden der meisten juristischen Dozenten und den diskriminierenden Vorwürfen gegen die so Lehrenden: Einfach heißt keinesfalls leicht! Denn Einfachheit braucht Klarheit. Änderungen hin zur Einfachheit in der Lehre erfordern verdammt viele didaktische Anstrengungen. Es ist manchmal viel leichter, juristische Institute kompliziert und unklar darzustellen und sich hinter Wortverhauen zu verbarrikadieren als die Dinge einfach zu lehren. Die juristischen Lehr-Rituale, viel zu verschachtelte Antworten auf viel zu komplizierte Fragen zu haben, müssen aufgegeben werden. Was das Verständnis für einfaches Lehren in der Juristerei allerdings erschwert, ist der Aberglaube, juristische Dinge könne man nun mal nicht einfach ausdrücken: das wirke zu trivial, zu simpel (siehe den Brief des Altdozenten im Vorwort). Man kann! Man sollte es doch „einfach“ mal „einfach“ machen! Man sollte es wenigstens versuchen! Einfachheit ist das beste Mittel zum juristischen Lehrerfolg. Viele Studenten, wie die meisten Menschen, verstehen keine komplizierten Probleme, sie verstehen nur einfache. Also sollte man die Probleme so aufschließen, dass sie eine Reihe von einfachen juristischen Gedanken ergeben.

Dann wird es auch gelingen, aus diesen heruntergebrochenen einfachen Einzelteilen immer wieder und vor allem immer wieder neu die Komplexität vor den Augen seiner Studenten zu reproduzieren. Nur so werden seine Studenten die Komplexität der Juristerei beherrschen lernen und … mit Freude in seine Vorlesungen kommen, weil sie etwas zu „be-greifen“ finden.

Was ist eigentlich „komplex“?

- Komplex (Entlehnung aus lat. complexus, Umschließung, Umfassung) bedeutet laut „Duden“ zusammenhängend, vielschichtig, umfassend, ineinander gefügt.

- Kompliziert sind die Dinge also, wenn sie verwickelt, umständlich, schwierig sind.

- Komplexität ist die Gesamtheit aller Merkmale eines Begriffs und aller Möglichkeiten eines Zustandes.

- Als „einfach“ dagegen wird bezeichnet, was leicht verständlich und nicht komplex, also nicht vielschichtig ineinandergefügt ist.

Man kann nun die Juristerei durchaus als „komplex“ beschreiben, den Umgang mit diesem „System Jura“ als „kompliziert“.

- Sie weist als Gesamtheit dessen, was von Recht und Gesetz in der Welt ist, nahezu unfassbar viele Einzelelemente und Einzelmerkmale in Form von Rechtsgebieten, Gesetzesbündeln, Gesetzen, Tatbestandsmerkmalen, Definitionen auf;

- die Zahl der möglichen Beziehungen und Verknüpfungen zwischen diesen Elementen ist fast unendlich groß;

- die Beziehungen zwischen den Elementen sind keineswegs immer gleich, sondern in hohem Maße verschiedenartig;

- die Zahl der Einzelelemente, die Zahl der Beziehungen und die Verschiedenartigkeit der Beziehungen verändern sich und wachsen im Zeitablauf durch den „fleißigen“ Gesetzgeber und die wuchernde Rechtsprechung ständig.

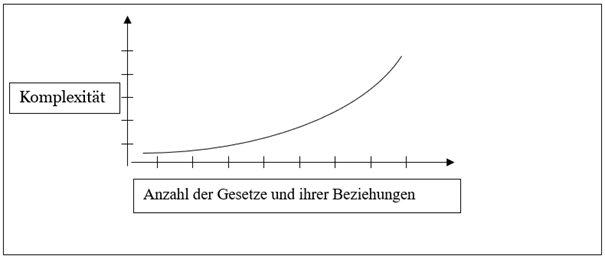

Die Komplexitätskurve zeigt, was bei einer zunehmenden Zahl von Gesetzen mit ihren Tatbestandsmerkmalen und ihren Beziehungen untereinander passiert: die Komplexität steigt progressiv. Um gegenzusteuern, muss der Dozent die steigende Komplexität reduzieren. Das entscheidende juristisch-didaktische Mittel, der Erfolgsfaktor für die Komplexitätsbeherrschung, ist die Reduktion der Komplexität.

Das klingt „kompliziert“ und ist doch so „einfach“: Einfache Systeme unterscheiden sich von komplexen Systemen immer durch die Anzahl der Elemente, die Anzahl der Möglichkeiten und den Umfang der Beziehungen zwischen ihnen.

Was ist es eigentlich, was die Vollständigkeits- und Komplexitätssucht vieler Jura-Dozenten antreibt?

- Komplexitätstreiber Nummer 1 heißt: – „Ich habe Angst!“ Es ist die tiefsitzende Angst vieler Dozenten, von Kollegen der „Flachheit“ gescholten zu werden, Angst davor, etwas auszulassen, etwas wegzulassen. Sämtliche Optionen will man berücksichtigen, um nur nicht von irgendjemandem der Unvollkommenheit bezichtigt zu werden. Man redet und redet, schraubt sich immer höher, um Fehler, Vorwürfe und Risiken auszuschalten. Die Angstkultur kann aber keine Basis sein für eine produktive Lehrstunde. Der Ängstliche und Unsichere fühlt sich sicherer, wenn er möglichst alles sagt und dadurch möglichst alles verkompliziert.

- Komplexitätstreiber Nummer 2 heißt: – „Sei perfekt!“ Der Perfektionist fürchtet, die falsche Entscheidung zu treffen. Er weiß nicht, wann es genug ist, wann er weglassen muss, wann genug geprüft und subsumiert ist – er findet kein Maß und keine Grenze. In seiner Sucht nach Vervollkommnung treibt ihn nicht das Streben nach Ordnung, Struktur und Einfachheit in der Lehrstunde an, sondern die Abneigung vor Unvollkommenheit, Unordnung und „gefährlichen Vereinfachungen“. Der perfektionistische Dozent traut den Studenten nicht, weil er sich selbst nicht traut! Hinter der perfekten Fassade des Perfektionisten steckt der unsichere Dozent. Die perfektionistischen Dozenten sind Menschen, die sich vor lauter Professionalität, Perfektion und Narzissmus ständig nur selbst optimieren, ihr Innenleben angenehm gestalten, eine nach innen gerichtete, vom Studenten abgewendete Lehrorientierung anstreben. Aber es geht nicht um sie, sondern um die Studenten, um eine nach außen gerichtete Arbeitsweise, es geht um den studentischen Nutzen, nicht um das Innenleben und den Eigennutzen des Dozenten.

- Komplexitätstreiber Nummer 3 heißt: „Die Wissenschaft verlangt das alles.“ Aber die Jurastudenten sind noch keine Wissenschaftler, wollen allenfalls einmal welche werden. Und gerade die Wissenschaft strebt heute in allen Wissenschaftszweigen nach Vereinfachung, nur in der Juristerei soll sie nach Komplexität streben?

Es ist gar nicht so kompliziert, eine Lehrstunde einfach zu machen. Es ist fast immer das „Viele“, das „Alles“ und das „Alles-gleichzeitig-Wollen“, was so manche Lehrstunde scheitern lässt. Komplexität kann aber nur reduziert werden, indem man weniger macht und die Dinge hintereinander „einfach“ darstellt. – Warum? Weil der Student die Einfachheit braucht, wenn die Komplexität um ihn herum zunimmt. Er sucht nach der Einfachheit, nach der Einheit in der Vielheit, nach Übersicht, Ordnung und Struktur – er sucht den intelligenten juristischen Lehrer. Intelligente Lehre ist einfache Lehre. Wenn dem Dozenten die Reduktion der Komplexität in seiner Lehre gelingt, dann gelingt seinen Studenten die Beherrschung der Komplexität, ganz einfach: Wenn …, dann …!

Komplex wird es für den Dozenten immer dann:

- Wenn er mehrere und zudem nicht klar definierte Lehrziele verfolgt. An diesem Fehler scheitern viele gutgemeinte Lehrstunden. Wenn das Ziel nicht klar ist, bleibt der Erfolg mangels Übersichtlichkeit aus.

- Wenn er nicht in der Lage ist, die Kurzfassung seiner doppelstündigen Lehreinheit auf einer einzigen Karteikarte in Großbuchstaben unterzubringen.

- Wenn er das wichtigste Hilfsmittel der Entkomplizierung nicht mobilisieren kann: den Mut zum Weglassen.

- Wenn er nicht weiß, dass nicht der Dozent überzeugt, der die Komplexität wählt und alles bis zum Ende mit allen denkbaren Alternativen und Abwandlungen (bis zur Unkenntlichkeit) durchforstet, sondern dass nur der Dozent gut ist, der den Studenten die Methode zeigt, mit der man sich selbständig die Jurawelt erschließen kann und mit der man in diesem komplexen Terrain schnell handlungsfähig wird.

- Wenn er unverständlich und gestelzt formuliert. Wer nicht zu verstehen ist, darf nicht auf Verständnis hoffen! Was viele Studenten für nichtverstehbar halten, ist meistens auch nichtverstehbar. Schopenhauer kommentiert diese Dozenten-spezies so: „Viele Worte, die gemacht werden, um einfache Gedanken mitzuteilen, sind ein untrügliches Zeichen der Mittelmäßigkeit.“

- Wenn unklar bleibt, was eigentlich wesentlich ist.

- Wenn er dem Studenten die Einzelelemente der Gesetze, um die gerungen wird, nicht erkennbar macht.

- Wenn er auf Alternativen und noch mehr Alternativen nicht verzichten kann.

- Wenn er immer mehrere juristische Fliegen mit einer Klappe zu schlagen versucht.

- Wenn er ständig Angst hat vor einem virtuellen Wissensüberhörer in der Lehrstunde.

- Wenn er nicht weiß, wann es genug ist.

- Wenn er die Hoffnung hat, dass sich die Komplexität irgendwie, irgendwann und irgendwo bei den Studenten von selbst löst.

- Wenn er narzisstisch nur sich selbst, nicht aber die Studenten optimieren will.

- Wenn er sich in der Lehre von dem „Komplexitätstreiber“ Wissenschaftlichkeit verlocken lässt und ihn nicht für schriftliche Ergüsse zurückhält. Hier gibt es ein ruhendes Zurückblättern, in der Lehre muss sofort verstanden werden.

- Wenn er sich nicht vor jeder Lehrstunde gewissenhaft die Fragen stellt „Woher komme ich?“, „Wohin will ich heute?“, „Wie sichere ich das Gelehrte?“

- Wenn er immer in der Angst lebt, sich verdächtig zu machen und dem Gesetz nicht zu genügen beim Außerachtlassen der 10. Alternative bei § 812 BGB (nur als Beispiel).

- Wenn er von Fach-Kollegen gelobt werden will, weil er ja alles „gebracht hat“.

- Wenn er nicht bemerkt, dass der kompliziert lehrende „dozentische Kaiser“ nicht nur rechtsdidaktisch nackt ist, sondern gar kein Kaiser ist.

- Wenn er das Wesentliche seiner Lehreinheit nicht seinem Partner oder seinem Freund in einer Minute erklären kann.

- Wenn er immer nach juristischen Hindernissen sucht, auch wenn vielleicht gar keines da ist.

- Wenn er nicht die Leitlinie der „Reduktions-Formel“ wie eine Schere ständig im Kopf hat.

- Wenn er nicht erkennt, dass das größte Hindernis für seinen Lehrerfolg darin liegt, dass er nicht zum stofflichen Verzicht und zur Einfachheit und Klarheit bereit ist.

- Wenn er ständig antizipativ schon Reparaturarbeiten vornimmt, obwohl das juristische Werk, an dem repariert werden soll, von ihm noch gar nicht errichtet ist. Was am Anfang nicht gebaut worden ist, kann später nicht repariert werden.

- Wenn er sich nicht immer wieder die Fragen stellt: „Warum sollen Studenten meine Vorlesung hören und nicht besser ein Lehrbuch lesen?“ – „Was ist mein unverwechselbares Angebot?“ – „Was ist mein konkreter Vorteil gegenüber meinen medialen Wettbewerbern?“

- Wenn er nicht weiß, dass die studentische Fähigkeit zur Aufnahme die knappste Ressource seiner Lehrstunde ist.

- Wenn er nicht mehr in der Lage ist, sich in die Lage seiner Studenten zu versetzen.

Übrigens: Denken Sie an die Erkenntnis der Verständlichkeitsforschung: Im Vorlesungsgedächtnis darf man nicht mehr als maximal sieben gleichgeordnete Merkposten aufladen, sonst … Sie wissen schon: Ab in den Orkus ewigen Vergessens!