3. Frage

Was ist das eigentlich, diese ‚Juristische Didaktik‘?

Sie ist die Berufswissenschaft aller Juradozenten und leider bis heute das Missing-Link zwischen Juralehrern und Jurastudenten. Deshalb sollte sich jeder, der die wunderbare Aufgabe hat, junge Geister in die Juristerei zu führen, von Anfang an klarmachen, was die verantwortungsvolle Aufgabenstellung dieser juristischen Didaktik, dieser „Kunst des juristischen Lehrens“ eigentlich ist. Wie Sie sicher selbst festgestellt haben, kann das, was man in der „Fachdidaktik Jura“ vorfindet, guten Gewissens keinen zufriedenstellen. Gute Lehre? – Von Exzellenz will man gar nicht reden! Wo findet man die? – Es besteht noch nicht einmal ein Konsens darüber, was „gute“ oder gar „exzellente“ juristische Lehre ist: Soll man den Blick mehr auf den Empfängerhorizont, also auf die Studenten richten? Soll man den Stoff komplett, also in der Breite, oder exemplarisch und dann in der Tiefe vermitteln? Ist die Berufsorientierung oder doch die Wissenschaftlichkeit mit der neuesten BGH-Entscheidung und dem Dernier-Cri der Literatur in den Mittelpunkt zu rücken? Ist die Didaktik eine Vermittlungs-, Aneignungs- oder Verpackungswissenschaft oder doch nur Unterhaltungsschnickschnack für „Juristische Entertainer“?

In der Juristerei ist die Didaktik leider weder in der Theorie noch in der Praxis als Wissenschaftsdisziplin etabliert. Es fehlt bei ihr fast an allem: Keine juristische Fach-, keine Stufen- oder Bereichsdidaktik. Nichts, rein gar nichts! Jeder unterrichtet drauflos, wie die Korallen bauen, Gott weiß wohin! Da es sie kaum gibt, kann auch keine Weiterentwicklung oder Ausdifferenzierung der Rechtsdidaktik stattfinden.

Das „juristische Lehren“ wird in den Universitäten von dem haupt-sächlichen „juristischen Schreiben“ verschluckt und als „neben-sächlich“ abgelagert. Die juristische Lehre hat auch an den Hochschulen ein besseres Schicksal verdient! Die juristische Didaktik müsste sich unter der Fachbezeichnung „Rechtsdidaktik“ als eigene rechtswissenschaftliche Fach-Disziplin begreifen, weil es bei ihr erstens um die Übernahme und Entwicklung allgemein-didaktischer Erkenntnisse und zweitens um die Anwendung dieser generellen didaktischen Methoden speziell auf die Rechtswissenschaft selbst geht.

Die juristischen Inhalte des Lehrens sind ein weites und auch weitestgehend gut bestelltes Feld in Form mannigfaltiger juristischer Ausbildungsliteratur. Die für den die Juristerei Lernenden einschlägigen Gesetzeswerke sind, beinahe von dem Augenblick ihres Inkrafttretens an und dann durch die Jahrzehnte hin, studiert und bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet, dargestellt, kommentiert, gefeiert, verflucht, philologisch und rechtswissenschaftlich durchpflügt und geistig erörtert worden wie – mit Ausnahme der Bibel – kaum ein anderes Werk. Insofern ist das Gefühl manches Dozenten, dass man zu spät kommt mit allem Vorbringen und nur bereits Gesagtes anders sagt, wahrscheinlich nur zu berechtigt.

Zu spät kommt man aber nicht für die Rechtsdidaktik, die „Kunst des Lehrens und Lernens dieser Gesetzeswerke“. Wo tauchen Einführungen in das „juristische Lehren“ auf, die den Professor, den Dozenten, den Rechtskundelehrer, Tutor, Arbeitsgemeinschaftsleiter, Ausbilder adressieren? Wo gibt es an junge juristisch Lehrende gerichtete Ratgeberliteratur? Der Dozent in seiner Not als Lehrender findet in der Literatur und Ausbildungswelt kaum oder gar nicht statt.

Aus eigener leidvoller biografischer Berufserfahrung weiß ich, dass der Jurastudent, der von seinem Gymnasium kommt, ein juristisches Mängelwesen ist, dem die meisten derjenigen Fähigkeiten und Fertigkeiten fehlen, die man für den jurastudentischen Erfolg zur Verfügung haben muss. Er ist ein juristisches Frühchen. Er besitzt nur eine äußerst dürftige Ausstattung an Sprache (für Jura wohlgemerkt!), an Abstraktionsvermögen, an logischem Denken, an Lernstrategien, an Gedächtnisschulung, methodischem Arbeiten, Systematik – und selbst das Vorhandene muss noch verfeinert werden. Gleichsam als Ersatz hierfür besitzt er aber seine unschätzbare menschliche Fähigkeit, lernen zu können und sein Verhalten mit Hilfe dieser Lernfähigkeit jeweils den neuen Herausforderungen und Erfordernissen der neuen Umwelt anpassen zu können. Das heißt hier konkret: den Bedürfnissen des Studiums der Rechte.

Und dafür stehen die Juradozenten mit ihrer Rechtsdidaktik ein! Das effektive Lehren und Lernen von Jura lässt sich notwendigerweise nur aus jurafachspezifischer Perspektive bestimmen. Die „Allgemeine Didaktik“ und die „Allgemeine Hochschuldidaktik“ helfen hier nur sehr beschränkt weiter. „Rechtsdidaktik“ oder anders gewendet „Rechtswissenschaftliche Fachdidaktik“ müssen von Juradidaktikern kommen.

Wir wollen uns zunächst wie folgt dem Begriff „Rechtsdidaktik“ annähern: Sie ist für die Juristerei das thematische, direkte, formelle, zielgerichtete Lehren im Sinne einer organisierten, professionellen juristischen Fachlehre. Ihr Gegenstand ist das absichtsvolle spezifische Vermitteln von Jura auf optimalem Weg. Für den Studenten gilt: „Ich soll ein guter Jurist werden!“ – „Ich soll unsere Rechtsordnung kennen und schätzen lernen!“ – „Ich soll gute Klausuren schreiben!“ – Für den Dozenten gilt: „Und ich soll das als Juradozent bestmöglich vermitteln!“. – „Ich muss das juristische Wissen, die spezifische juristische Kompetenz und das juristisch-systematische Verständnis lehren!“ – „Ich bin der lehr-lern-erfahrene Dozent, der weiß: Nicht der Student ist für das Verstehen verantwortlich, sondern ich als der Dozent.“

Eine intensive Auseinandersetzung mit juristischer Didaktik würde sich lohnen:

- Für die Studenten, weil sie mehr Verständnis von Jura und damit Freude an Jura gewännen.

- Für die Dozenten, weil sie mehr Wissen über die Lehre und damit Freude an ihren didaktischen und ihren juristischen Lehr-Erfolgen fänden.

Juristische Lehre kann sich nicht darauf verlassen, nur juristische Genies zu unterrichten. Deshalb ist sie auf Juristische Didaktik angewiesen!

Studenten klagen, Dozenten klagen! Aber nur wenige sind auf der Suche nach einer Zauberformel, einer Universalmethode zum Lehren und Lernen der Juristerei, die gleichzeitig Studenten für das Lernen begeistert, Dozenten das Lehren erleichtert, die den schwierigen juristischen Stoff optimal und leicht vermittelt, eine solche, die keine verzwickten Rahmenbedingungen verlangt, überall einsetzbar ist und auf beiden Seiten des Katheders für den Lehr-Lern-Erfolg zwar Anstrengung und Vorbereitung voraussetzt, aber auch Freude durch Erfolg garantiert.

Eine solche Formel gibt es nicht! Aber es gibt einen Katalog von Fragen, mit dem sich alle Lehr-, Planungs- und Gestaltungsfragen kombinieren lassen.

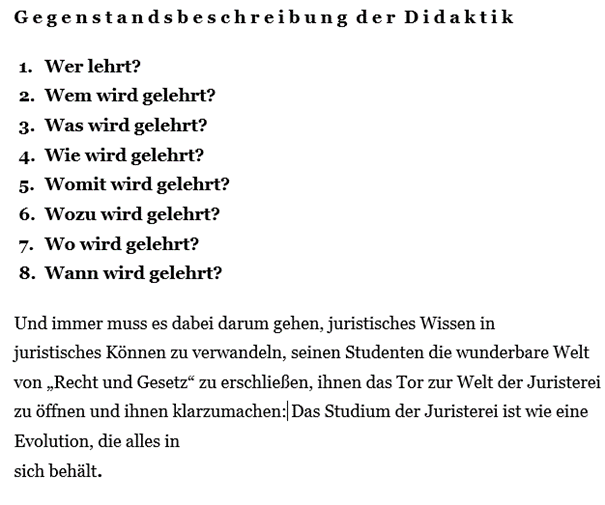

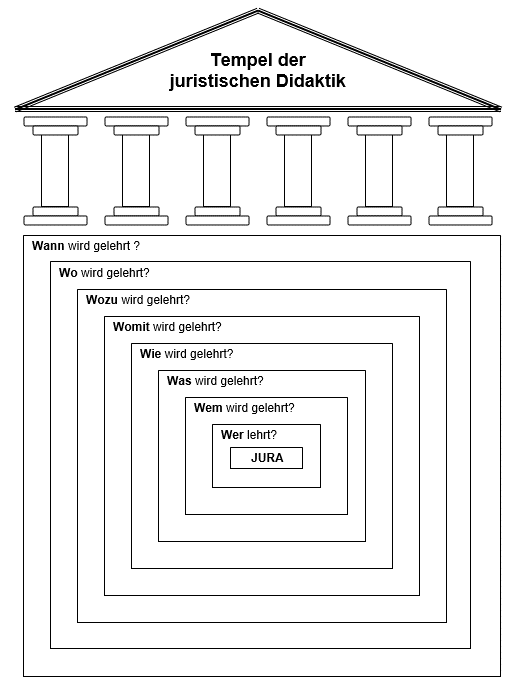

Die Gegenstandsbeschreibung aller Theorie und Praxis juristischen Lehr- und Lernwissens lässt sich auf eine didaktische Leitfrage mit acht Unterfragen reduzieren, mit deren Hilfe man die „Denkfigur Juristische Didaktik“ operationalisieren kann.

Die didaktische Leitfrage lautet: Wer lehrt wem was wie womit wozu wo und wann, um juristisches Wissen zu vermitteln und dieses in juristisches Können zu verwandeln?

- Wer lehrt? – Es geht um den Dozentenkreis

- Wem wird gelehrt? – Es geht um den Adressatenkreis

- Was wird gelehrt? – Es geht um die Anordnung der Lehr- und Lerninhalte

- Wie wird gelehrt? – Es geht um die Aktions-, Interaktions-, Sozial-, Organisationsformen

- Womit wird gelehrt? – Es geht um die Lehr-Sprache und die Medien

- Wozu wird gelehrt? – Es geht primär um die Wirkungskontrolle durch Leistungskontrollen, sekundär um die Persönlichkeitsfindung, Charakterbildung und Berufsqualifikation

- Wo wird gelehrt? – Es geht um die Auswahl der Lernorte und deren optimale Ausgestaltung

- Wann wird gelehrt? – Es geht um die Festlegung der Zeitabläufe der inhaltlichen Stufen

Diese acht Säulen des didaktischen Tempels sollten immer unter der Qualitätskontrolle der Evaluation seitens der Studenten und der Qualitätskontrolle durch die Klausuren seitens der Dozenten stehen (s.u.).

Ausschließlich der Beantwortung dieser acht W-Fragen dient die juristische Didaktik:

- Sie stellt Übersicht, Reihenfolge, Ordnung, Methode und System im Lehr-Lern-Prozess her.

- Sie liefert eine Handlungsorientierung, ohne die man den juristischen Wald vor lauter Bäumen nicht sähe oder nur Bäume ohne Wald.

- Sie verringert die juristische Komplexität, erzeugt Spannung und Freude, motiviert, erweckt Interesse für Jura, Neugier und Wissbegier.

- Sie entwickelt und erprobt juristische Curricula und gibt Regelungen für die Planung, Durchführung und Analyse juristischer Lehreinheiten an die Hand.

- Sie schult und erprobt die Anwendung allen Wissens für die juristischen Leistungsnachweise in Klausur, Hausarbeit und Referat.

Das Problem, auf das ich immer wieder getroffen bin, stellt sich auf sehr einfache Weise: Ich habe nämlich festgestellt, dass sich jeder Dozent im Laufe seines juristischen Lehrens, häufig ohne es zu wissen, von einer instinktiven Didaktik leiten lässt. Diese „Ur-Didaktik“ des Dozenten bildet sich bald so, bald anders, mehr zufällig, je nach Interesse, Lehrvorbild, Temperament, biografischer Erfahrung, Neigung oder Talent. Sie fußt vor allem auf seinen Anlagen, seiner Erziehung, den Traditionen des ihn sozialisierenden und prägenden Milieus, seinen politischen Überzeugungen – und nicht zuletzt auf seinen Vorurteilen. Die Feinde oder Ungläubigen der Didaktik im Juradozentenlager, die sich auf die „Didaktik-entspringt-dem-gesunden-Menschen-Verstand-Einfalt“, auf das „Man-hat-eben-Talent-oder-nicht–Argument“ oder die „Didaktik-kann-man-nicht-lernen–Meinung“ berufen, sind sich eben gar nicht bewusst, dass auch ihr Lehren unbewußt durchsetzt ist von Ideen, Meinungen und Erfahrungen anderer „Didaktiker“. Sie vergessen, dass niemand lehren kann ohne Didaktik!

Meine Schlussfolgerung lautet: Man hat als Dozent überhaupt nicht die Wahl, sich mit Didaktik zu beschäftigen oder es bleiben zu lassen. Man hat es nur in der Hand, sich von einer unbewussten, instinktiven, ungeschulten juristischen Didaktik auf das zufällige Geratewohl und darum meist von einer sehr schlechten Didaktik dirigieren zu lassen oder sich für eine bewusste juristische Didaktik anzustrengen. Dann muss man aber bereit sein, sie zu erlernen. Dann muss man sein Lehren hinterfragen und auch Erfahrungen anderer Dozenten zu Rate ziehen, um durch sie zu einer eigenen Überzeugung vom eigenen juristischen Lehren zu gelangen.

„Didáskein“ hieß schon vor zweieinhalbtausend Jahren so viel wie „belehren“. Das Verb konnte auch intransitiv benutzt werden, d.h. ohne Ergänzung im Akkusativ, und bedeutete dann „belehrt werden“ oder eben „lernen“. Der „didáskalos“ war der Lehrer, das „didaskaleion“ der Denk-Raum zwischen Lehren und Lernen. „Didaxis“ bezeichnete das Gelehrte, aber auch das Gelernte, die „didaktiké téchne“ war die Lehrkunst – aber auch die Lernkunst. Man sieht: Bei den Griechen waren „Lehren und Lernen“ zwei Seiten derselben Medaille. Sie hatten Recht! Didaktik ist also nicht nur die „Lehr-Lehre“, sondern auch die „Lern-Lehre“, Didaktik ist eben die „Lehre vom Lehren und Lernen“.

Es gibt nämlich keine juristische Lehrform, die nicht zugleich eine Aneignungstätigkeit des Jurastudenten ist. Ein Jura-Dozent ohne Jura-Student ist eine absurde Idee! Lehren kann man als Jura-Dozent nicht ohne Jura-Student, lernen aber als Jura-Student sehr wohl ohne einen Jura-Dozenten. Es gibt auch keine Lehrmethode, die exklusiv nur vom Jura-Dozenten und nicht auch vom Jura-Studenten genutzt werden könnte. „Jura lehren“ und „Jura lernen“ sind zwei Seiten derselben Medaille.

„Jura-Lehren“ ist die Antwort der Gesellschaft auf den Tatbestand, dass ihre Mitglieder Richter, Anwälte, Staatsanwälte, Amtsanwälte, Notare, Versicherungsexperten, Verbandsvertreter, Kommunalbeamte, Rechtspfleger, Kanzleikräfte, Justizpersonal brauchen und dass es junge Menschen gibt, die diese Berufe erlernen wollen. Deshalb ist das Jura-Lernen die Ursache für die abgeleitete Tätigkeit des Jura-Lehrens. Bei dieser extremen beruflichen Ausdifferenzierung und Spezialisierung im Recht hat es die Lehre allerdings schwer, klarzumachen, für welchen der Berufe sie eigentlich „lehren“ will, was ein „Jurist“ können und sein soll, was eigentlich sein Anforderungsprofil ist. Das Studium bildet vorwiegend Richter und Staatsanwälte, weniger Rechtsanwälte, für eine Praxis innerhalb der Grenzen der deutschen Jurisdiktion aus. Aber für alle Berufe ist Gegenstand das aktuell geltende positive Recht und unsere spezifischen Arbeitsmethoden als immanente Kategorien und all das gilt es, rechtsdidaktisch gut, d.h. erfolgreich für die Studenten, zu lehren.

Über die schlechten Rahmenbedingungen für eine solchermaßen gute Lehre könnte man lange weinen. Die hervorstechenden Punkte sind:

- auf dozentischer Ebene die Auswahl und Fortbildung des Lehrkörpers, nicht angeleitet, nicht evaluiert, nicht kontrolliert, fehlendes didaktisches Interesse,

- auf studentischer Ebene die fehlende Studierfähigkeit für Jura,

- auf räumlicher Ebene die nicht vorhandenen Kleingruppenräume,

- auf technischer Ebene die mangelhafte digitale Medienausstattung, die nicht vorhanden, defekt oder ex tempore durch kein Personal reparierbar ist,

- auf inhaltlicher Ebene ein immenser, verantwortlich nicht lehrbarer Umfang des Lehrstoffes, der gesetzlich verpflichtend abzuarbeiten ist,

- auf finanzieller Ebene die fehlenden Mittel für das Lehrpersonal.

Auch fehlen ganz überwiegend Perspektiven: Perspektiven

- auf die berufliche Relevanz der Inhalte,

- auf die Stundenkontingente,

- auf Art und Umfang der Leistungskontrollen,

- auf die Eignung der in der juristischen Ausbildung vorherrschenden Lehrformen,

- auf die induktive Fallorientierung in den Vorlesungen,

- auf die Schulung der Methodik,

- auf die Curricula,

- auf eine allgemeine Fach- und Stufendidaktik,

- die studentischen Lern- und Behaltensprozesse,

- auf eine Qualitätssicherung der Lehre,

- auf ein Sanktions- und Anreizsystem für gute Lehrende, das aber scheitern muss, solange man nicht weiß, was „gute Lehre“ ist,

- auf die dialogische Interdisziplinarität des eigenen Spezialfaches mit den Nachbardisziplinen,

- auf die Berufstauglichkeit der juristischen Dozenten,

- auf das so wichtige Methodenlehren, die juristische Sprachkunst und die juristischen Denk- und Arbeitsformen, vom Blick auf optimalen digitalen Medieneinsatz oder E-Learning ganz zu schweigen.

Listen wir es doch in einer „Mängelliste“ einmal ganz konkret auf:

- Es gibt keine bzw. eine völlig unzureichende Didaktik, weder eine allgemeine juristische Didaktik, noch eine juristische Fachdidaktik, noch eine nach Semestern aufbauende Stufendidaktik, noch eine Rechtskundedidaktik, noch eine Prüfungsdidaktik.

- Es besteht kein Konsens darüber, was „gute“ und was „schlechte“ juristische Lehre ist.

- Es fehlt eine didaktische Ausbildung der Jung-„Lehrer“ und eine begleitende Fortbildung der Alt-„Lehrer“.

- Es bestehen zu viele Vorurteile gegen Didaktik im strukturellen Konservatismus aller Juristen.

- Die Reihenfolge in der Lehre ist vielen nicht klar. Erst kommt das „Was“, dann das „Wozu“ und dann das „Wie“.

- Es mangelt an der Bodenhaftung, die nur über die Orientierung am anschaulichen und alltäglichen Normalfall zu erreichen ist, aber nie den Blick für das juristische Ganze verlieren darf.

- Zu viel Detailwissen und das Reiten von wissenschaftlichen Steckenpferden.

- Fehlgewichtungen zeigen sich en masse: Einige predigen ihr Exotikwissen, andere zu wenig Normalfallwissen aus dem juristischen Alltag, wieder andere verlieren völlig den konkreten Bezug zu „Recht und Gesetz“ und dem ordnenden Rechtssystem.

- Es gibt keine lehrfördernden Rückmeldungen an die lehrenden Dozenten.

- Hospitationen werden zu Unrecht als „geheimdienstliche Tätigkeiten“ diskreditiert.

- Es fehlen lernfördernde Rückmeldungen an die Studenten.

- Die Lehrenden haben zu wenig passioniertes Interesse an den Studenten. Es sind nicht „ihre“ Studenten. Ein Interesse an rechtsdidaktischem Lernfortschritt fehlt.

- Eine intensive Beratung und Betreuung der Studenten wird vermisst. Geheucheltes Engagement ist kein Engagement!

- Die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis ist ungenügend. Es fehlt die Orientierung am juristischen Alltag. Es müsste das „goldene Dreieck“ von Wissenschaft (Wahrheit), Praxis (Brauchbarkeit und Nützlichkeit) und Student (Bildung und Ausbildung) entscheidend sein.

- Die Vorlesungen bringen zu geringe Lerneffekte und generieren nicht selten gelangweilte, passive Rezipienten. Es wird nicht heller, sondern dunkler im Hörsaal.

- Die Dozenten verstehen zu wenig von der Mäeutik (Lehre vom Lernen). Sie wissen nicht mehr, wie Studentengedächtnisse speichern.

- Das Lehrer-Dilemma bleibt bei vielen ungelöst: Härte versus Anbiederung, Distanz gegen Nähe.

- Der Widerspruch wird nicht genügend akzeptiert: Verschulung und Freiheit. Man schimpft auf die Verschulung und meint oft nur seine eigene Freiheit.

- Obwohl die Juristerei keine Sezier-Leichen und keine Labore kennt, muss sie deshalb nicht unanschaulich bleiben. Es fehlen die anschaulichen, motivierenden, diskussionsschwangeren Fälle des Alltags.

- Es herrscht für die Studenten keine Klarheit über das Alleinstellungsmerkmal der Juristen. Was machen sie, was sonst keiner macht? – Was soll ein Jurist können, wissen und sein? – Demonstrationen fehlen für die Antwort auf die Frage: „Wie machen wir Juristen das eigentlich, das juristische Denken und Arbeiten?“ How does law work, not only, what is law. Lehren heißt Vormachen!

- Die Formel ist so manchem suspekt: Rechtsgelehrter + Rechtshandwerker = Vollkommener Juradozent.

- Gerade gegen das auftauchende „Gespenst“ des E-Learning bedarf es einer optimalen Präsenzlehre, sonst ist der Juradozent irgendwann überflüssig.

- Nicht wie in einem Museum Modul neben Modul stellen, sondern Interdependenzen schaffen, ist die originäre Aufgabe des Dozenten. Das nennt man systematisch-juristisches Verständnis.

- Man nimmt den Studenten zu wenig die Angst vor dem Gesetz. Es wird zu wenig mit dem lebenden Gesetz gearbeitet. Es ist nun aber einmal das Zentralgestirn, um das alles andere kreist.

- Der Dozent scheitert zu oft an der Reduktion der Komplexität. Aber man ist nur dann ein guter Dozent, wenn man Komplexes nicht immer komplexer macht, sondern wenn man Komplexes auch einfach sagen kann.

- Fragetechniken? – Noch nie gehört!

- Visualisierung des Rechts? – Ein Fremdwort!

Diese Mängelliste stellt zwar große didaktische Anforderung an die juristischen Fakultäten und die Rahmenbedingungen setzen der Originalität in der Dozentenschaft Grenzen. Das muss eine Rechtsdidaktik aber schaffen!

Man müsste als Rechtsdozent eigentlich am Ende der juristisch-didaktischen Geduld sein. Die Stunde der Zuwendung zu den „Vorbildern“ der Didaktik in den privaten Rechtsschulen der Repetitoren müsste längst geschlagen haben. Aber viele „Juralehrer“ können nicht, was sie (vielleicht) wollen und hören nicht auf zu wollen, was sie nicht können: Lehren. Wer das nicht glauben will, sollte sich einmal für eine Woche in juristische Vorlesungen setzen.

Nach „dem ersten Mal“ ist so manch einer oder eine, der oder die sich mit Feuereifer in die juristische Lehre gestürzt hat, im Hinblick auf sein didaktisches Wissen und seine methodischen Lehrkompetenzen sehr unzufrieden. Man hat sich überschätzt. Man merkt, dass man bei den Studenten nicht selten einen eher steifen, unsicheren und formalen Eindruck hinterlassen hat und fühlt sich in der neuen Rolle nicht recht wohl. Diese ersten negativen Erfahrungen in der juristischen Lehre dürfen nun auf keinen Fall einen Prozess der Selbstverstärkung auslösen, indem die unguten Gefühle zu immer schlechteren Lehrveranstaltungen führen und der Dozent dann tatsächlich in schlechter Lehre endet. Ein „Schönreden“ dergestalt, dass man seinen Misserfolg auf die „Unfähigkeit“ der Studenten und deren fehlende Motivation und mangelndes Interesse, die Rahmenbedingungen, die „Ich-könnte-ja, wenn … -Formel“ schiebt, ist zwar eine verständliche Schutzmaßnahme, verbessert aber die Lehre nicht. Auch das „Gib-einfach-mehr-Stoff-Prinzip“ hilft nicht wirklich weiter. Was hilft, ist die konfrontative Begegnung mit juristischer Didaktik, Rechtsdidaktik. Nicht alle Lehranfänger sind sich bewusst, dass sie als „Experten für Jura“, „Juristische Autoritäten für juristisches Denken und Arbeiten“ eine Macht auf die juristische Entdeckerfreude, die Motivation und das studentische Imitationslernen und damit auf die juristische Entwicklung der Studenten ausüben. Wer Macht hat, muss über ihre Legitimation aber ständig reflektieren. Wenn sich der Dozent dieser positiven Einflussnahme auf die Motivation für und die Freude an Jura bewusster wäre, hülfe ihm das bei seiner Entscheidung darüber, warum, was, wie, wo und wozu er Jura lehrt. „Wie es in den Wald ruft, so schallt es heraus!“ – Didaktisch gewendet: „Wie man in dem juristischen Lehrsaal lehrt, so lernt es heraus!“

Fehlt es dem Juradozenten nun an einer „Juristischen Didaktik“ weiß er nicht, wem er was, wie, wozu, wann, wo lehren soll. Dann wird sein „Erfolg“, also das was „erfolgt“, die Wirkung seiner „Lehrkunst“ nämlich, bei den Studenten ausbleiben. Dann ist es weiterhin das „Nicht-Erfolgte“ als Negation seiner „Lehrkunst“, was seinem dozentischen (Nicht-)Tun „nach-folgt“. Dann kann er nur resigniert feststellen: „Docui, sed frustra“. – „Ich habe gelehrt, aber vergeblich!“

Eine „Fachdidaktik Jura“ wird zur Zeit ebenso vermisst wie eine empirische Forschung auf diesem Gebiet mit belastbaren Zahlen über den juristischen Lehrerfolg der Juradozenten. Da es kaum juristische Didaktik gibt, gibt es auch kaum Vertreter der Didaktik. Gäbe es welche, würden diese – wie gesagt – ohnehin als „Wichtigtuer“, „Emporkömmlinge“ und „Nichtwissenschaftler“ abgetan. Die juristische Didaktik würde allenfalls als Magd vor den Thronen der hehren Rechtswissenschaft geduldet. Sie muss aber als selbstbewusste Partnerin anerkannt werden! Warum diese Vorurteile? Man sollte doch allseits zur Kenntnis nehmen, ja einfordern, dass jeder Juradozent sämtliche „Wer lehrt Wem-Wie-Was-Womit-Wozu-Wo- und Wann-Fragen“ für die Vermittlungsprobleme seiner schwierigen juristischen Materie beantworten können sollte. Bei den Bemühungen um eine Verbesserung der akademischen Juristenausbildung geht es um eine Balance zwischen Tradition und Reform. Eine wesentliche Ursache für das vergebliche Bemühen, didaktische Erkenntnisse in die Lehre einzubeziehen, liegt in der beschriebenen distanzierten bis ablehnenden Haltung gegenüber didaktischen Fragen.

Vielen „feinen“ etablierten Juristen gelten Leute, die sich mit solchen Fragen des „juristischen Lehrens (und Lernens)“ beschäftigen, als lästige Emporkömmlinge, als Leute, die eigentlich keine Wissenschaftler sind, na ja – als Leute eben, die halt „nur“ so ein paar „Vermittlungsproblemchen“ bearbeiten. Letztlich überflüssige Anhängsel der hehren Juristerei. Lehren – das kann man ganz einfach von selbst, da braucht man doch nur Jura zu können. Von wegen!

Eine juristische Fachdidaktik müsste prosperieren. Dabei sollte sie mit anderen Disziplinen kooperieren, da sie ihre Aufgabe allein nicht erfüllen kann. So müsste sie sich Rat bei der Psychologie, Anthropologie, Bildungstheorie, Methodik, Lerntheorie, Lehrplantheorie, Unterrichtsmethodik, Wissenschaftstheorie, Berufsfeldforschung und Philosophie holen. Der Spielraum für didaktische Wagnisse ist in den juristischen Fakultäten allerdings nicht allzu groß, noch geringer ist die Neigung der Professoren zu Reformüberlegungen. „Läuft doch alles.“ Stimmt! Aber in die falsche Richtung! „Der deutsche Jurist ist international anerkannt.“ Stimmt! Aber nur dank der Repetitoren!

In den Hochschulen hält sich neben diesen einfältigen Vorurteilen hartnäckig ein weiteres: Die Didaktik beantworte allenfalls die Frage nach dem „Was“, also die Frage nach dem stofflichen Inhalt. Diese Definition ist unbrauchbar, weil viel zu eng. Es geht um das „Wer lehrt wem wie wo warum und womit Jura“, nicht nur um das „Was“, den curricularen juristischen Stoff. Ihren Pfiff und Charme erhält die Didaktik dadurch, dass es immer um das spannende kommunikative „Miteinander“ von Dozenten und Studenten geht, um ein reines „Nebeneinander“ oder gar „Gegeneinander“ zu vermeiden.

Jetzt können wir „Rechtsdidaktik“ genauer fassen:

- „Juristische Didaktik“ ist die Schnittmenge aus der Allgemeinen Didaktik, der Hochschuldidaktik und der Rechtswissenschaft. Sie lehrt die Wege, auf denen die Wirkungen des juristischen Lehrens bei den Studenten bestmöglich erreicht werden, gibt den Dozenten Regeln, nach welchen sie das juristische Erklären und Verstehen selbstbewusst hervorbringen können, soll Kenntnisse für das dozentische Lehren und das studentische Lernen der gar nicht so trockenen und verknöcherten Juristerei schaffen.

- „Juristische Didaktik“ beantwortet vor allem den Studenten die Fragen: „Wie machen wir Juristen das eigentlich, das juristische Denken und Arbeiten?“ – „Wie schaffen wir es immer wieder, die Frontstellung zwischen Sachverhalt und Gesetz aufzulösen?“

- „Juristische Didaktik“ ist eine ständige Reflexion über sich als Jura-Lehrender, über seine Studenten als Jura-Lernende und über die Präsentation des juristischen Lehrstoffs.

- „Juristische Didaktik“ ist eine permanente Lehr-Lern-Denkschule, ein Juravermittlungslehrprogramm, das zu erlernen eine Investition mit hoher juristischer Rendite ist.

- „Juristische Didaktik“ löst das Problem, wie man im Anfang des Studiums das theoretische Rechts-Wissenschaftssystem vom praktischen Rechts-Anwendungssystem entkoppelt. Jedenfalls in einer gelungenen Erstsemesterdidaktik müssten beide Systeme entkoppelt werden: Erst kommt das juristisch Handwerkliche, dann erst die Wissenschaft.

Eine „Fachdidaktik Jura“ könnte dabei unterteilt werden in:

- Erstsemesterdidaktik, die die Zugänge zum Stoff verschafft.

- Stufendidaktiken wie etwa: Für Fachhochschulen, für das 1. Semester (Anfang); für das Grundstudium (Mittelteil); für das Hauptstudium (wissenschaftliche Vertiefung) und zusätzlich für das Examen (Vorbereitung auf das Examen).

- Bereichsdidaktiken wie etwa: Didaktik des Bürgerlichen Rechts; Didaktik des Strafrechts, des Prozessrechtes, des Öffentlichen Rechts; Didaktik der Freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Erbrecht, Familienrecht, Grundbuchrecht, Handelsrecht. Sie könnten in Form von solchen „Spartendidaktiken“ viel zur Vernetzung der juristischen Teilbereiche und zur Bekanntschaft der benachbarten Fachgebiete im „Justizteam“ beitragen.

- Prüfungsdidaktik: Auch die Klausurenerstellungen und –korrekturen sowie die mündlichen Examina müssten ebenso Gegenstand der didaktischen Auseinandersetzung werden wie die intransparente und nicht nachvollziehbare Notengebung auf erbärmlichem Notenniveau. Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, der (z. Zt. berechtigten) Massenhysterie der Studenten entgegenzuwirken, auf das Examen nicht vorbereitet zu werden, ihr fehlendes Vertrauen in das System „Jurastudium“ und ihren Glauben zu gewinnen, dass man mit der Befolgung der Studienpläne und des Studienaufbaus zu einem Prädikatsexamen kommen kann (z. Zt. vertraut man nahezu ausschließlich dem Repetitor).

- Konklusio: Man müsste Didaktik im Plural denken.