27. Frage

Das juristische Assoziationslehren und -lernen – was ist das und was nützt es?

In diesem Zusammenhang muss man sich zunächst eine wichtige lernpsychologische Erfahrung klarmachen: Dem Jura lernenden Studenten ist – wie jedem Lernenden – am Wiedererkennen gelegen; er ist ein kognitiver Faulenzer. Er möchte das juristisch Alte im juristisch Neuen wiederfinden und das Generelle im Individuellen. Das spart viel „Denkenergie“! Darauf beruht die „Vertraulichkeit“, das „Heimischwerden“ im juristischen Lernen des Studenten. Er würde nur erschrecken und verwirrt sein, wenn er ständig immer wieder vollkommen Neues, Sensationelles, Einmaliges, Individuelles, Losgelöstes von Ihnen dargestellt bekäme, ohne dass es die Möglichkeit böte, halb Vertrautes darin wiederzuentdecken. Durch das Alte legitimiert sich das Neue, weist sich als echt, als richtig aus – als richtig im Sinne des „Wie es immer war“ und „Wie ich es schon gelernt habe“. Das gilt insbesondere beim „Assoziationslernen“: das Neue dockt immer am Alten an. Das Neue findet Gegenliebe beim Alten.

Das Assoziationslehren ist eine spezifisch-juristische Lehr- und Lerntechnik, die der Juristerei für die Studenten einfach das Schreckliche nimmt und Ihnen als Dozent Erfolg garantiert. Die Studenten werden durch sie erkennen, dass es am Lernen von Jura gar nichts so Furchterregendes gibt. Nicht nur komplizierenden Dozenten, sondern auch komplizierenden Vorgängen muss die Maske abgenommen und ihnen ihr eigenes Gesicht zurückgegeben werden. Was zeigt sich? Jura-Lernen kann richtig Spaß machen! Die Freude erwächst den Studenten zuhause in ihren Arbeitszimmern genauso wie im Lehrsaal oder der Bibliothek, vorausgesetzt nur, dass sie in ihrem eigenen Innern erzeugt wird. Wahre Freude ist eine ernste Sache – und häufig ist der Erfolg ihr Vater.

Seit langem denke ich darüber nach, warum speziell vielen Jura-Studenten – wenn man sie fragt – das Arbeiten am Jurastoff so gar keine rechte Freude bereitet. Stimmt das wirklich, was sie sagen oder ist es nur ein Mitsummen im Chor der Trägen? Das deutsche Sprichwort „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ muss man für sie ummünzen in „Juristische Arbeit ist Vergnügen!“ Ja, wenn man didaktisch gebildete Dozenten hätte!

Zu sehr wird Lernen als ein rein passiv-rezipierender Vorgang verstanden, zu wenig als aktiver Prozess begriffen, der zu einer individuellen juristischen Wissens- und Könnenskonstruktion führt. Das heißt, dass Studenten das ihnen neu zur Verfügung gestellte juristische Wissen mit vorhandenem alten Wissen zu verknüpfen und es so ständig zu erweitern lernen müssen. Dazu ist ein Perspektivwechsel von der reinen Lehrorientierung zur Lernorientierung notwendig. Man muss verstehen, dass Lernen nicht erzwungen, sondern nur ermöglicht werden kann durch Beispiele, Impulsgebungen, Rückmeldungen, Anreize, Beratung und Begleitung. Dozenten werden zu Lernberatern, neudeutsch Coaches. Lernen ist ein individueller Konstruktionsprozess und gutes Lehren eine Lehre, die solches studentisches Lernen bewirkt und zu Prädikatsnoten generierender Qualität führt.

Dazu muss man die einem anvertrauten Studenten auf die Lehr- und Lerntechnik der assoziativen Verbindung aufmerksam machen. Es ist für mich einer der fünf zentralen Helfer im Kampf für das juristische Lehren und Lernen und gegen das Vergessen, neben den Helfern „Einfachheit gegen Komplexität“, „Wiederholen“, „Falltraining“ und „Baumdiagramm“. Diese „5 Lehr- und Lernhelfer“ sollte man durch Vorbild und Empfehlung rasch an seine Studenten weitergeben! Sie brauchen sie dringend als ihr individuelles Wissensmanagement für das laufend zunehmende Wissen im Studium.

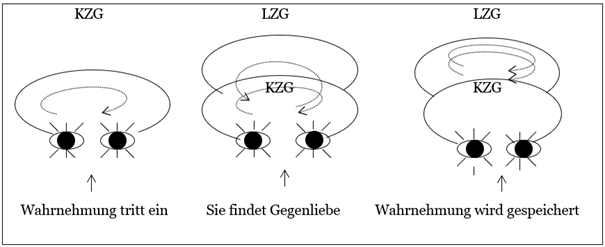

Was ist nun diese Lerntechnik der assoziativen Verbindung? Rufen wir sie uns auffrischend ins Gedächtnis zurück! Zwischen den Filterspeichern der Kurzzeitgedächtnisse (KZG) und dem Endspeicher des Langzeitgedächtnisses (LZG) durchläuft die juristische Information aus Vorlesung oder Lehrbuch noch einen weiteren Speicher, den Arbeitsspeicher der Studenten.

Es gibt juristische Daten aus Vorlesungen oder Lehrbüchern von außen – diese erhalten die Studenten über das Ultrakurzzeitgedächtnis aus ihrer Lehr-Umwelt zugespielt –, und es gibt Daten von innen – das, was der Student aus den Tiefen seiner Langzeitspeicher im Langzeitgedächtnis als Lern-Gedächtnisinhalte für die eintreffenden Informationen von außen aktualisiert. Beide Daten paaren sich im Arbeitsspeicher oder paaren sich eben nicht.

Um in dem Bild eines Supermarktes zu sprechen, ist der Arbeitsspeicher gewissermaßen die Hand, auf die man die Ware prüfend und gewichtend legt, um damit den Kaufvorgang vorzubereiten. Wenn der Kunde die Ware in der Hand hält, versammelt er darauf Daten von außen, wie z.B. Größe, Farbe, Gewicht, Preis und Daten von innen, wie z.B. die Frage, ob man die Ware wirklich benötigt, ob der Preis das Budget sprengt oder ob das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Genauso verhält es sich mit dem Arbeitsgedächtnis der Studenten.

Nehmen wir an, der Student hört in der Vorlesung das Datum von außen „Vertrag“. Der „Vertrag“ liegt jetzt quasi auf der Gedächtnishand des Studenten zur Prüfung: Das Datum von außen trifft nun auf die Daten von innen! Folgen?

- Findet das in Ihrer Vorlesung gehörte und nunmehr in seinem Arbeitsspeicher zur Prüfung liegende externe Datum „Vertrag“ innere Daten, mit denen es sich koppeln kann, so wird es durch den Bestand der langfristigen Erinnerungen aktualisiert. Eselsbrücke: „Man hört nur, wovon man schon etwas weiß!“

- Findet das in dem Arbeitsspeicher des Studenten zur Prüfung bereitliegende externe Datum „Vertrag“ seine aktuelle Aufmerksamkeit nicht, dann wird es von anderen Inhalten verdrängt, die neu zum Arbeitsspeicher Zugang finden, nachdem sie am Wächter „der Ultrakurzzeitgedächtnisse“ vorbeigesegelt sind. Es wird nicht weiter gespeichert im Langzeitgedächtnis. – Es fand hier keine interne „Gegenliebe“, es ist nach kurzer Zeit nicht mehr verfügbar, und zwar für immer.

Auch hier trägt die Analogie zum Supermarkt: Stoßen die Daten über die Ware von außen auf der Hand des Kunden („gefällt mir“) auf keine Gegenliebe der inneren Daten („kann ich mir nicht leisten“), legt er die Ware nicht in den Korb, sondern zurück in das Regal – weg! Umgekehrt landet die Ware bei entsprechender Gegenliebe im Einkaufskorb.

All das kann man nunmehr für das Juralernen Ihrer Studenten weiter nutzbar machen als Technik der assoziativen Verbindung. Sie beruht auf der Alltagserfahrung, die jeder schon oft selbst gemacht hat, dass man sich nämlich leichter an Informationen erinnern kann, wenn sie miteinander verknüpft sind. Assoziation kommt von assoziieren (lat.; associare, sich zusammenschließen, verbinden, eigentlich: beigesellen) und bedeutet für das juristische Lehren und Lernen: Juristische Vorstellungen mit etwas verknüpfen, zu einem juristischen Bewusstseinsinhalt einen anderen (spontan) reproduzieren. Dazu muss man für den zu lernenden Stoff Querverbindungen und Ankoppelungsmöglichkeiten in den Gedächtnissen der Studenten schaffen, was wiederum nur gelingt, wenn man vorher für sie klare, präzise und einfache juristische Strukturen entwickelt und stringente Ordnungen implantiert hat. Die Gehirne der Studenten produzieren aus den vom Dozenten erhaltenen juristischen und methodischen Informationen ihr ganz persönliches juristisches Wissen, indem sie die neuen dozentischen Informationen mit den bereits früher gespeicherten – studentischen – Informationen verknüpfen. Den so entstehenden Wissensspeicher kann man sich wie eine Kommode mit vielen Schubladen vorstellen. Die Aufschriften der Schubladen geben jeweils darüber Auskunft, was in sie eingeordnet werden darf. Je mehr die Studenten wissen, desto mehr Schubladen haben ihre Speicherkommoden und desto besser können sie weitere Vorlesungs- und Lehrbuch-Informationen einordnen, bis sie ein „verschachteltes“ juristisches Universum geformt haben.

Für das Verstehen, Behalten und damit das Nichtvergessen ist es nun äußerst wichtig, dass die Informationen aufeinander bezogen sind, d.h. eine Struktur oder Ordnung haben. Dazu trägt der Dozent entscheidend bei. Wie? – Das Vorhergehende muss vom Folgenden immer vorausgesetzt, das Neue immer am Alten angebunden werden.

Ein Beispiel aus dem BGB (jeder findet aus seinem Fach eine Entsprechung): Die Anfechtungserklärung

- Erster Schritt der assoziativen Verbindung: Die neue Information strömt in das Kurzzeitgedächtnis. Z.B.: „Einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, Anfechtungserklärung gem. § 143 Abs. 1 BGB“.

- Zweiter Schritt der assoziativen Verbindung: Die neue externe Information trifft im Arbeitsspeicher auf alte interne Informationen aus dem Langzeitgedächtnis. Z.B.: „Angebot“, „Annahme“, „Genehmigungserklärung“ gem. § 184 Abs. 1 BGB, „Einwilligungserklärung“ gem. § 183 BGB – also auf auch einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärungen. Ihre Struktur ist gespeichert:

- Erklärung, §§ 133, 157 BGB

- Wirksamwerden gem. § 130 Abs. 1 BGB

- Richtiger Adressat, § 182 BGB

- Berechtigung, z.B. §§ 108 Abs. 1, 1626 Abs. 1 BGB.

- Dritter Schritt der assoziativen Verbindung: Die neue Information dockt an die alte Information an. Also:

- Erklärung, Anfechtungserklärung gem. § 143 Abs. 1 BGB

- Wirksamwerden gem. § 130 Abs. 1 BGB

- Richtiger Adressat gem. § 143 Abs. 2 BGB

- Berechtigung, d.h. es muss ein Anfechtungsgrund vorliegen, §§ 119, 123 BGB.

- Vierter Schritt der assoziativen Verbindung: Es entsteht eine Assoziationskette, in der die Erinnerung (Reproduktion) eines Elements automatisch die Erinnerung an das folgende hervorruft. Die Erinnerung der einseitig, empfangsbedürftigen Willenserklärung ruft ab jetzt assoziativ immer das ganze „Paket Erklärung, Wirksamwerden, Richtiger Adressat, Berechtigung“ ab.

- Fünfter Schritt der assoziativen Verbindung: Die neue Information „Anfechtungserklärung“ gem. § 143 Abs. 1 BGB ist im Langzeitgedächtnis gespeichert unter „Einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung“.

In der Assoziationskette stellt das vorausgehende Element im Arbeitsgedächtnis den „Suchhinweis“ für das folgende Element im Langzeitgedächtnis dar. Eine Ausnahme stellt notgedrungen das allererste Element dar, das deshalb naturgemäß leicht vergessen wird. Wenn der erste Begriff von den Studenten nicht reproduziert werden kann, steht er auch als interner Abrufadressat für den zweiten, den externen Abrufreiz, nicht zur Verfügung. Logisch! Den ersten juristischen Schlüsselwörtern kommt folglich eine sehr große Bedeutung als Assoziationsreize zu. Darauf sollte man die Studenten aufmerksam machen. Also: Die erste einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die man lehrt, muss „sitzen“, wahrscheinlich ist es das „Angebot“.

Diese Technik ermöglicht es über die Herstellung solcher Assoziationsketten, Speicher, Pakete oder Kommoden, die Inhalte exakt in der vorgegebenen Reihenfolge zu reproduzieren. Wird die Wahrnehmung also mit einer bereits vorhandenen, im Langzeitgedächtnis kreisenden Information gekoppelt (assoziiert), so ist sie verankert und erinnerbar; sie ist „fixiert“.

Es ist nicht möglich, die gesamte Rechtswissenschaft in solche assoziative Ketten und Wissensspeicher einzuspeisen und das Neue immer am Alten, das Generelle immer

am Speziellen anzudocken. Dazu sind die Wirklichkeit und das Gesetz, die man in der Juristerei ja immer wieder sich paarend zusammenbringen muss, zu kompliziert. Aber für das Lernen ist das Anlegen solcher Ordnungen und Systeme in Form von Assoziationsketten unumgänglich. Die Studenten rationalisieren damit ihr Lernen und machen sich den Stoff merkbar. Das Langzeitgedächtnis wird durch diese Assoziationen aufgebaut in Form von Ankoppelungen, die biochemische Prozesse auslösen. Das blitzschnelle Anklicken der Bausteine fällt ihnen umso leichter, je besser sie darin durch ihren Dozenten trainiert worden sind. Die detektivische Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden mit Hilfe von Kommoden, Baukästen, Paketen, Puzzlespielen, Netzwerken, Querverbindungen, Ankoppelungen oder wie man es auch immer nennen mag, macht Spaß und lohnt sich – die Studenten verstehen und behalten einfach besser! – So kommt Jura ins Gedächtnis! Und vor allem: So bleibt Jura im Gedächtnis!