34. Frage

Warum ist es so wichtig festzustellen, ob ich als Dozent ‚gut‘ bin?

Einfach deshalb, weil nichts als „gute Lehre“ anerkannt werden darf, was nicht als „gute Lehre“ bewiesen ist. Genauso wenig darf man sich „guter Dozent“ nennen, wenn man nicht den Wahrheitsbeweis für einen „guten Dozenten“ geliefert hat. Wer alleine läuft ist immer Sieger!

Sie wissen nicht so genau, wer und wie Sie als Dozent sind? Schauen Sie doch noch einmal bei den Prototypen vorbei (7. Frage). In einer Evaluation könnten Sie Einiges über sich erfahren!

Evaluationen sind didaktische Suchschemata, um die Stimmigkeit zwischen sich selbst und den Erwartungen der Studenten zu erkunden. Bei Dozenten gibt es häufig eine hohe verbale Aufgeschlossenheit für Evaluationen bei weitgehender Verhaltensstarre. Das heißt, Evaluation ist eine schöne Idee, zu der sich Dozenten auf bunten Schüler-, Studenten- und Hochschulpartys gerne bekennen, während sie im grauen Alltag die gleiche Bewertungsverweigerungshaltung zeigen wie ihre dozentischen Vorfahren. „Wie, Noten für mich? – Niemals!“ Damit verspielen sie eine große Chance: Denn die Erkenntnis einer Schwäche ist schon ihre halbe Lösung. – Was halten Sie vom Feedback? – Zunächst zur Begriffsklärung: Feedback stammt bekanntlich aus dem Englischen und heißt wörtlich übersetzt: R ü c k f ü t t e r u n g – im übertragenen Sinn, Rückmeldung. Damit ist sehr plastisch ein Vorgang beschrieben, ohne den man eine Verbesserung seines Dozentenverhaltens kaum erreichen kann. Der Dozent benötigt ein Rückmeldeverfahren, mit dem er gezielt kontrollieren kann, ob der Lehrstoff, sein Lehrstil, seine Art der Stoffvermittlung, seine Person, seine Rechtsdidaktik, seine juristischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie seine juristische Methodik überhaupt ihre Ziele, sprich: die Köpfe und Herzen der Studenten, erreichen. Rückkoppelnde Evaluationen werden oft als lästige Pflichtübungen gehandhabt, ohne das darin liegende Innovationspotenzial für die didaktische Optimierung auch nur annähernd auszuschöpfen.

- Im Idealfall lehrt der Dozent in Übereinstimmung mit sich und den Erwartungen der Studenten.

- Man kann aber auch in Übereinstimmung mit sich lehren, die Erwartungen der Studenten aber verfehlen.

- Schließlich kann man passend zu den Erwartungen der Studenten lehren, verfehlt dabei aber sich selbst, man lehrt nicht authentisch, vielmehr angepasst.

- Letztlich kann man beides verpassen, sich selbst wie auch die Erwartungen der Studenten. Es passt hinten und vorne nicht.

Das eine oder andere lässt sich aber für den Anfänger immer erst im Nachhinein sagen. Die richtige Einschätzung ist aber der Mehrwert für die nächste Lehrstunde. Erst der Profi entwickelt ein momentanes, akutes Situationsgespür an Ort und Stelle des Lehrens und Lernens.

Jeder Dozent muss wissen, dass es keine belastbaren empirischen Untersuchungen über juristische Lehrerfolge gibt. Deshalb kann auch niemand für sich in Anspruch nehmen, die „bessere“ Lehre anzubieten. Was fehlt, sind externe Expertengruppen, die den Erfolg juristischer Lehre überprüfen könnten. Solange diese nicht geschaffen sind, ist man auf die eigenen internen Erfolgskontrollen angewiesen.

Viele Juradozenten leben nach wie vor in einer selbstverschuldeten Isolation und zeigen immer wieder die Tendenz, sich nicht in die Karten gucken zu lassen. Das beruht auf der „erklärten“ Überzeugung, jeder Dozent müsse zu seinem eigenen Lehrstil finden, und zwar ausschließlich nach dem Prinzip von Trial-and-Error, in Wahrheit auf der „nicht erklärten“ Angst vieler Dozenten vor Blamage. Diese gilt es zu überwinden.

Idealfall: „Ich habe alles im Griff! Ich reagiere mit exzellenter rhetorischer Schlagfertigkeit und doziere mit glänzenden Metaphern und Fällen, gebe mir keine Blöße, bin fabelhaft drauf, gut gelaunt, voller Humor und Esprit, perfekt und professionell in allen Lehrsituationen, behalte stets die Vor- und Oberhand, Macken und Schwächen sind ein beklagenswertes Versagen und müssten sofort ausgemerzt werden, kommen bei mir aber nicht vor.“

Realfall: „So perfekt bin ich nicht! Ich muss mir Schwächen, Fehler, Irrtümer und Begrenzungen meines Könnens und Wissens zugestehen, auch dass ich manchmal ratlos, unbedacht, traurig, verletzlich und hilfsbedürftig bin. Das ist nicht kläglich, sondern menschlich und macht mich auch vor meinen Studenten menschlich. Nur erkennen muss ich es!“

Gewöhnlich sind die Leistungen des lehrenden Juristen in allen Phasen seiner Lehreinheit nicht überall gleich gut. So kann es durchaus sein, dass ihm die Einleitung mittelprächtig gelang, die Auseinandersetzung mit Fall und Gesetz im Hauptteil sehr gut bewältigt wurde, die Hinführung zur Lebenswelt der Studenten etwas schlechter, die Zusammenfassung schließlich exzellent war, wohingegen sein Vortragsstil eher einschläfernd erschien und er zu oft in das Manuskript blicken musste.

Wohl nur in absoluten Ausnahmefällen zeigt die Leistung eines Dozenten von A wie „Anrede“ bis Z „Zusammenfassung“ dasselbe Niveau. Die Regel wird eher sein, dass mehr und weniger gelungene Teile sich miteinander abwechseln. Damit diese Unterschiede nicht hinter einem positiven oder negativen „Gesamteindruck“ eingeebnet werden und in einem Bauchgefühl verwischen, muss der Dozent seine Lehrstunden einer ehrlichen Bewertung unterziehen.

Die Beurteilung des juristischen Lehrvorganges ist allerdings dem Verstand all der Dozenten gefährlich, die nicht im Besitz des Gegenmittels sind, nämlich der Erkenntnis über die Beurteilungskriterien. Dazu bedarf es einer gewissenhaften Qualitätskontrolle. Darunter verstehe ich die exakte Überprüfung der Lehrzielerreichung, die systematische Analyse und empirische Untersuchung der Lehrveranstaltungen zum Zwecke ihrer Bewertung und Modifikation, ihrer Abwandlung und Veränderung sowie die Bereitschaft, Evaluationen zur Verbesserung der Qualität seiner Lehre beitragen zu lassen. Aber denken Sie daran: Studenten und Dozenten sind nicht immer der gleichen Ansicht, was „gute“ und was „schlechte“ Lehre ist.

Beim unkontrollierten Lehren besteht die große Gefahr, dass man sich unvermeidlich auch Falsches aneignet. Falsches muss aber als falsch erkannt und korrigiert werden.

Beurteilungen sind immer nur so gut, wie die Daten, auf die sie sich stützen. Aber mit welchen Werkzeugen erheben wir diese Daten über uns? Am besten mit einer Perspektivenkombination.

- Teil I: Zum einen durch eine strenge, gründiche und ehrliche Selbstanalyse und eine kritische Selbstbeobachtung, um die sich der Dozent selbst bemühen muss. Er muss sich selbst erkennen. (Eigenperspektive)

- Teil II: Zum anderen durch eine Rückkoppelung durch seine Studenten, um die er sich meist auch selbst kümmern muss. (Studentenperspektive)

- Teil III: Zum Dritten durch eine externe Kontrolle in Form einer Hospitation durch Kollegen. (Kollegenperspektive)

Wer meint, das nicht nötig zu haben, wacht irgendwann, irgendwo, irgendwie meist unsanft aus seiner falschen „Super-Unterricht-Träumerei“ auf und verspielt die Chance auf Optimierung seiner Lehre durch „Pannenhilfe“. Diese Optimierung der „Lehre durch Pannen“ ist ein nachhaltiger Weg zur Verbesserung. Die Einsicht ins Negative hilft gewaltig! Man muss aus Fehlern lernen, dazu sind Fehler da! Man muss die „Pannen“ nur erkennen: Die Welt der Fehler ist keineswegs strukturlos. Nur eines darf man nicht und man muss dieser Versuchung widerstehen, seine Misserfolge immer den Gymnasien, der Massenuniversität, der Hochschulpolitik, der Kollegen, den fehlenden Geldmitteln oder den Repetitoren in die Schuhe zu schieben. Man muss streng vor der eigenen Haustür kehren.

Teil I: Qualitätskontrolle durch Selbstanalyse (Eigenperspektive)

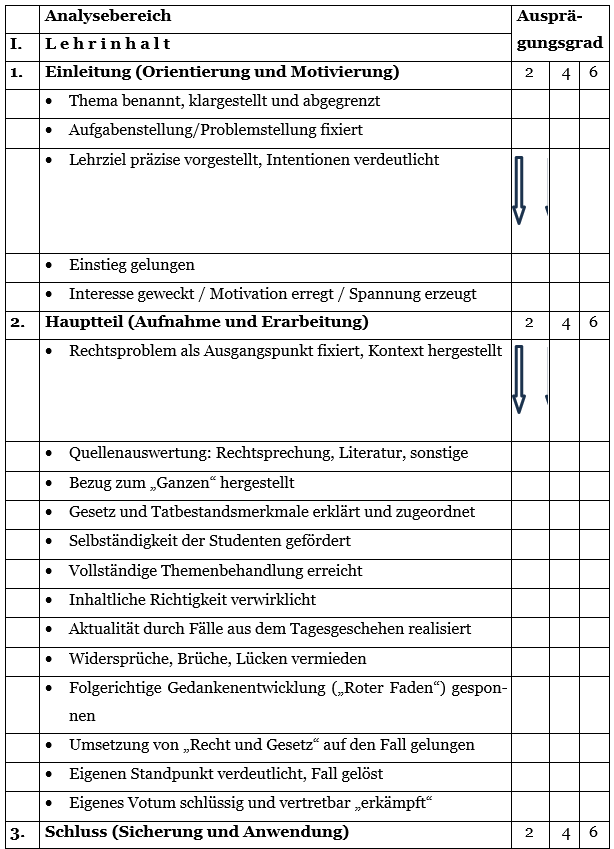

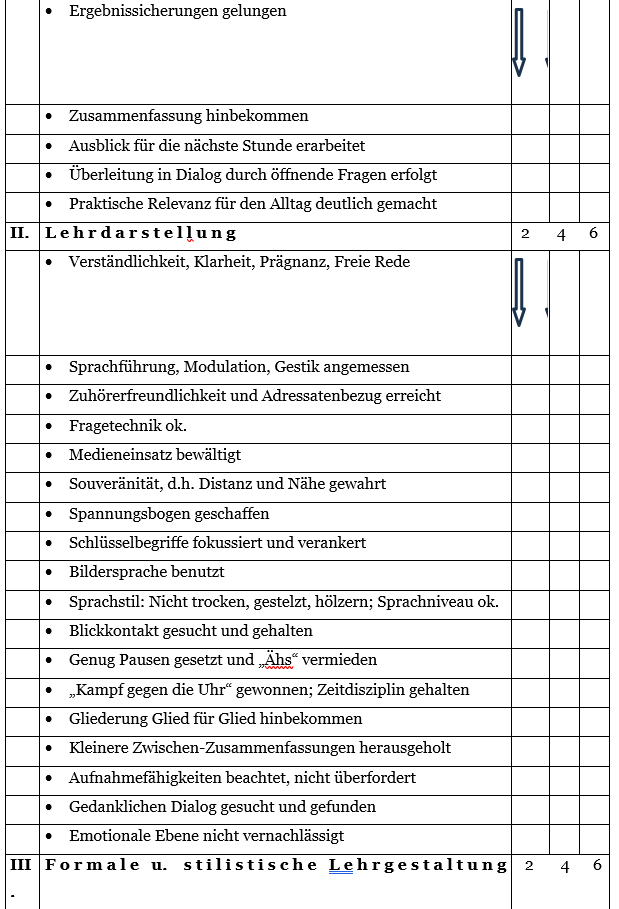

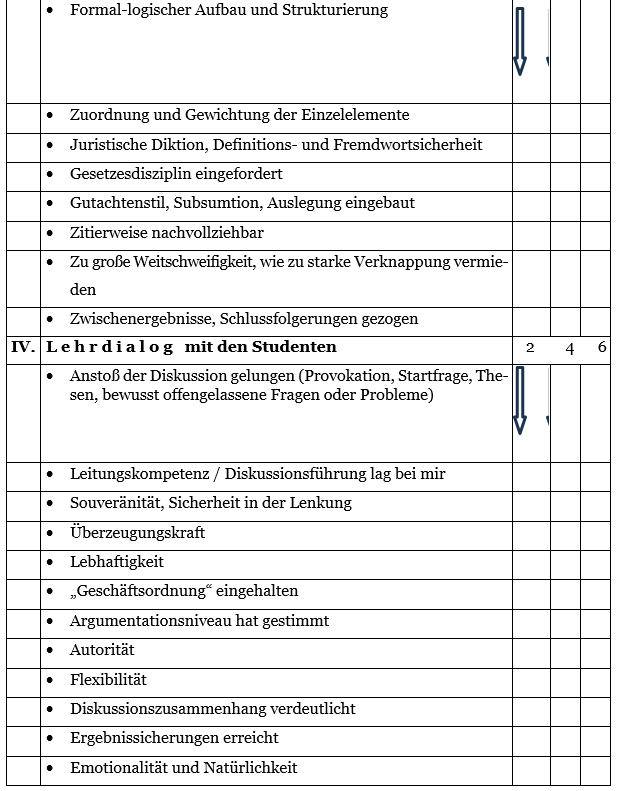

Um der Gefahr zu begegnen, dass sich selbsttäuschende Einsichten festsetzen, sollten Sie so vorgehen, dass Sie zunächst sich selbst analysieren, bevor Sie Ihre Studenten oder einen Kollegen bitten. Sie müssen unter allen Umständen der Gefahr begegnen, die Aufgliederung des Gesamteindrucks Ihrer Lehreinheit zu „schwänzen“ und sich die berüchtigten negativen oder positiven rein subjektiven „Eindrucksnoten“ oder „Bauchnoten!“ zu geben, je nach Ihrer optimistischen oder pessimistischen Grundstimmung. „Na ja, war schon ganz okay!“, „Na ja, war wieder nix!“ Für eine solche Selbstanalyse muss man seine zu beurteilende Lehrleistung in mehrere Analysebereiche (Dimensionen) unterteilen, sie „operationalisieren“. Als solche Analysebereiche für das „Gesamtbild meiner Lehreinheit“ kommen folgende vier diagnostizier- und dann therapierbare Kategorien in Betracht:

Dimension: Lehrinhalt

- Hatte ich die richtige Einteilung in Einleitung, Hauptteil, Schluss, und war deren Gewichtung richtig?

- Ist mir die Erfassung des vorgenommenen Inhalts gelungen? Gesetzeskunde, Richtigkeit, Vollständigkeit, Argumentation, Meinungsstand, historische Entwicklung, Herausstanzen der Hauptprobleme, Schwerpunktbildung

- War meine Vorbereitung im Hinblick auf Rechtsprechung, Literaturquellen, Reformvorhaben umfangreich genug? Oder zu breit und zu wenig tief?

- Habe ich mich mit einem eigenen Votum von der verarbeiteten Rechtsprechung und Literatur emanzipiert?

- Ist es mir gelungen, die Probleme zu fokussieren, vertretbar zu lösen und zu begründen?

- Habe ich eine Ergebnissicherung erreicht, einen Ausblick auf die nächste Stunde gestattet und die neuen Erkenntnisse in den juristischen Systemzusammenhang eingebettet?

- Habe ich inhaltlich vermittelt, was ich vermitteln wollte?

- War ich gut vorbereitet?

- Habe ich klare Lernziele formuliert und die Klausurinhalte an diesen Lernzielen auch orientiert?

Dimension: Lehrdarstellung

- Habe ich die Sprache nicht vergewaltigt?

- Habe ich verständlich, prägnant, transparent und klar gesprochen?

- Habe ich die Studenten motiviert, passioniert, zumindest neugierig gemacht?

- Habe ich einen aktuellen Studentenbezug hergestellt?

- Habe ich frei gesprochen, die richtigen rhetorischen Mittel eingesetzt?

- War mein Medieneinsatz zu verwirrend oder ein wohl dosierter visueller Begleiter?

- Habe ich die Komplexität der vorgestellten Gesetze reduziert?

- War ich mit meinem Gesamtauftritt (Begrüßung, Aura) zufrieden?

- Habe ich mit meiner Zeitdisziplin den Kampf gegen die Uhr gewonnen?

- Habe ich das Gefühl: die Unterrichtseinheit war „rund“?

Dimension: Formale und stilistische Lehrgestaltung

- Meine Strukturierung des Stoffes war stimmig (Aufbau formal-logisch in Ordnung; Unterpunkte wurden übergeordneten Gliederungspunkten richtig zugeordnet).

- Die Methodik der Juristen habe ich immer mal wieder verdeutlicht (Gutachten-stil; Subsumtionstechnik; Umgang mit Auslegungsmethodik; Umgang mit dem Gesetz).

- Mit Zwischen- und Endergebnissicherungen, Leitfragen und Zusammenfassungen habe ich „gepunktet“.

- Meine juristische Diktion, die Definitionslehre, die Klarheit von Begriffen und mein Sprachstil waren sowohl dem juristischen Inhalt als auch dem Adressatenniveau angemessen.

- Die Entwicklung meiner Ausführungen war immer schlüssig und aus Gesetz und Unterrichtsvorgabe abgeleitet.

- Widersprüche, Brüche, langweilende Wiederholungen, Unklarheiten, Offenlas-sungen sind nicht vorgekommen.

- Meine Vorlesung wurde pünktlich und vollständig abgehalten.

Dimension: Lehrdialog mit den Studenten

- Das Sprachniveau hat gestimmt.

- Die Leitungskompetenz lag bei mir.

- Die Dialogführung habe ich beherrscht.

- Die Flexibilität war immer hergestellt.

- Die erforderliche Souveränität (Nähe, Distanz, Sicherheit) war vorhanden.

- Mein Sprechanteil lag unter 20 %.

- Meine vier Schnäbel haben meist die passenden Ohren gefunden.

- Meine Fragetechnik erreichte ihre Absichten.

- Anleitung und Hinweise zur Vorbereitung und Nachbereitung meiner Vorlesungen habe ich gegeben.

- Ich war ansprechbar für Rückfragen innerhalb und außerhalb der Vorlesung.

Der Dozent gibt sich jetzt selbst Noten anhand der dargelegten Beurteilungskriterien. Dabei muss er sich auf wenige Ausprägungsgrade wie „gut“ (Note 2), „befriedigend“ (Note 4), „mangelhaft“ (Note 6) beschränken. Je mehr Ausprägungsgrade er nämlich auseinanderhalten will, um so leichter gerät er in die Gefahr, eine Differenziertheit seines Urteils nur vorzutäuschen.

All das kann einer quantifizierbaren Kontrolle zugeführt werden. Was nicht so gut evaluierbar ist, sind die didaktische Experimentierfreude, die Temperamente, Stile, Persönlichkeit des Dozenten, Aktivierung der Lernbereitschaft, Inspiration der Studenten, Orientierung an den studentischen Bedürfnissen nach Klausur und Examen.

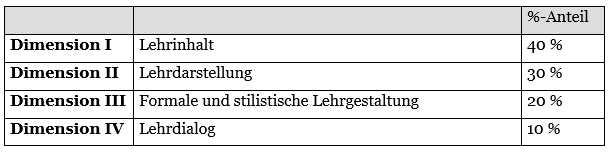

Da der Dozent vier unterschiedliche Dimensionsbereiche verwenden will, ergibt sich als wichtiges abschließendes Problem für ihn die Frage nach der Zuordnung eines Gewichtungsfaktors zu den einzelnen Dimensionen, da nicht alle Dimensionen von I bis IV gleichbedeutende didaktische Kompetenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten und damit gleiche Gewichtungen fordern und verlangen.

Sie können nach Ihren Erfahrungen gewichten. Hier ist mein Angebot:

Dozenten-Checkliste für eine juristische Unterrichts-Einheit. Benoten Sie sich selbst!

Zur Selbsteinschätzung können Sie auch ein Dozententagebuch führen. Sie vermerken nach jeder Lehreinheit, was besonders gut war und was gar nicht geklappt hat. Zusätzlich notieren Sie, welche Fehler Sie gemacht haben, welche „Gags“ gefunkt haben, welcher Fall „saß“, welcher spontane Einfall zündete, ob Sie mindestens ein Mal ein Kurzgutachten anfertigen ließen, ein Mal das Konditionalprogramm der Gesetze aufgeklappt haben etc. Ein Dozententagebuch erfordert Disziplin und Aufwand, bringt aber hohen Ertrag.

Ganz am Ende Ihrer gesamten Lehrreihe schreiben Sie mal einen „Brief an mich selbst“ und schütten sich Ihr Herz aus, aber ganz ehrlich ohne Schönrederei und Gewissenstäuschung. Und nicht nur das Missglückte, sondern auch das Geglückte erwähnen! Man kann sich hieran orientieren und kontrollieren (oder kontrollieren lassen). Das „Lernen aus Pannen“ wie das „Lernen aus Sternstunden“ basiert auf einer mit System betriebenen Selbstkritik.

Teil II: Qualitätskontrolle durch die Studenten (Studentenperspektive)

Neben der anempfohlenen bewusst eingeschalteten indirekten Rückkoppelung der Qualitätskontrolle durch Selbstanalyse einer Lehreinheit in Form einer Checkliste, richtet sich nunmehr der Blick auf die direkte Qualitätskontrolle durch die Studenten. Das bewusste Lernen aus eigenen Fehlern findet in den studentenorientierten Evaluationen die besten Orientierungspunkte. Man muss sich auch als „alter Dozentenhase“ ein Stück Irritationsfähigkeit durch studentische Gedanken, Einsprüche und Gegenargumente erhalten. Dazu sind Evaluationen ja da! Allerdings sind sie ohne Transparenz nach außen zahnlose Tiger!

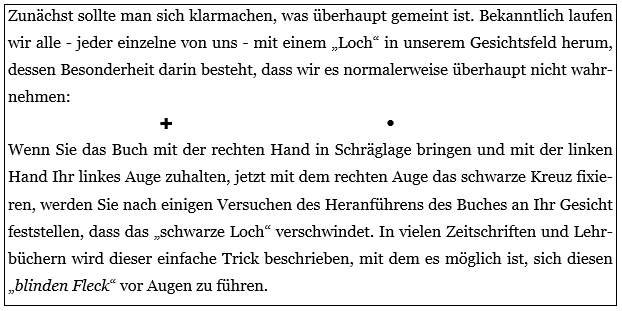

Warum erwähne ich diesen relativ banalen, wahrnehmungs- physiologischen Sachverhalt? Weil wir uns weder durch die Einfachheit seiner Erklärung (der Sehnerv tritt an der Stelle des „blinden Flecks“ aus dem Auge) noch durch die alltägliche Gewöhnung darüber hinwegtäuschen lassen dürfen, dass wir es mit einem Phänomen zu tun haben, dem grundsätzliche Bedeutung zukommt. Der „blinde Fleck“ ist, auf einer ganz elementaren physiologischen Ebene, der Beweis dafür, dass in der Realität Dinge existieren können, die wir nicht wahrnehmen. Wir stoßen hier auf die Tatsache, dass die Wirklichkeit der Welt nicht identisch ist mit dem, was wir erleben. Wenn man die Sache einmal unter diesem Aspekt betrachtet, dann geht einem sofort auf, dass das gleiche Phänomen auch auf einer höheren, geistigen Ebene existiert – in unserem Zusammenhang konkret auf der pädagogisch-didaktischen Wahrnehmungsebene. Es gibt den „blinden Fleck“ auch bei Dozenten! Es gibt ihn in der Weise, dass ihm bestimmte Eigenheiten und Eigenschaften seiner Dozentenpersönlichkeit und seines pädagogisch-didaktischen Lehrgepräges unbekannt sind und auch durch Selbstanalysen bleiben, die seinen Studenten aber bekannt sind.

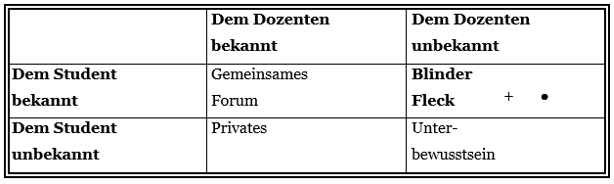

Ich will diese Feststellung einmal graphisch aufzeigen:

Man erkennt jetzt auf einen Blick, worum es geht. Der Student kennt den blinden Fleck, zu dem der Dozent aber nahezu ausschließlich nur über ihn Zugang finden kann. Er benötigt durch Rückfütterung diese nur den Studenten bekannten Informationen, um das wahre pädagogisch-didaktische Weltbild mit seinem eigenerlebten Weltbild in Einklang zu bringen. Das Feedback erfordert allerdings die innere Bereitschaft, sich durch die Augen seiner Studenten zu sehen. Ansonsten ist es pure Heuchelei.

Da produktives, leidenschaftliches Lehren stets auch über Irrtümer und Fehler erfolgt, ja, erfolgen muss, gilt es, diese nicht als persönliches Versagen, sondern als didaktischen Gewinn zu begreifen. Jeder macht Fehler, auch der dinoartige Altdozent. Trotzdem bleiben Fehler meist unangenehm. Für eine Evaluation braucht man so etwas wie den „Mut zum Defekt“, indem man einfach mit der Unvermeidlichkeit des Fehlerproduzierens rechnet, auch wenn es manchmal „echt“ schmerzt. Wer sein didaktisches Wissen als verbesserungswürdig begreift, wird mit diesem psychologischen Problem leicht zurechtkommen. Der weise Spruch: „Macht Fehler! Woraus wollt Ihr sonst lernen?“ setzt immer voraus, dass man den Fehler überhaupt erkennt.

Nun gibt es zwei Arten aus der „Gattung Fehler“:

- Es gibt typische Fehler aus der Sache selbst.

Diese liegen sowohl in dem juristisch-fachlich-stofflichen Bereich, als auch in der didaktisch-praktisch-vermittelnden Art. Diese objektive Fehlerseite an der juristisch-didaktischen Sache müssen Sie ernstnehmen, das heißt, bereitwillig aus ihnen lernen und sie bekämpfen wollen.

- Es gibt typische Fehler aus der Person des Dozenten selbst.

Diese subjektive Fehlerseite folgt aus den charakterlichen Persönlichkeitsbildern der Dozenten. Diese Fehlerart ist schwerer zu bekämpfen! Seine Persönlichkeit hat der Dozent immer dabei, kennt sie seit Jahrzehnten. Eigene korrekturbedürftige „Lehrdefekte“ sind persönlichkeitsimmanent und kaum zu erkennen, da der Dozent diese Fehler aus seiner eigenen typischen Fehlerdisposition entwickelt hat. An dieser Art von Fehlern ist immer die ganze Person mit ihrer individuellen Prägung beteiligt, nicht nur der „Didaktiker“ oder der „Jurist“. So kommt es zu immer wieder neuen Wiederholungen der immer wieder alten Fehler, weil man subjektiv meint, man mache gar keine Fehler. Man ist fehlerresistent geworden!

Die Bereitschaft zu einer solchen Fehlerkorrektur setzt nun eine uneingeschränkte Aufrichtigkeit im Zusammenleben mit sich selbst voraus. Wer sich belügt, ist zur ewigen Wiederholung seiner Fehler verdammt. Wer dagegen seine Fehler als Chance begreift, wird sich vor ihnen nicht verkriechen, er wird sie geradezu einsammeln, um sie alsbald zu vermeiden.

Die Frage ist nur, wie verschafft man sich solche Informationen durch seine Studenten über seine Fehler? – Der Dozent selbst fällt als direkter Informant leider aus, da er die Auswirkungen seines Lehrgesprächs bei seinen Adressaten nicht objektiv und gleichzeitig subjektiv kritisch beobachten kann. Niemand kann Richter und Zeuge in einer Person sein bei der Frage: „Wie war ich?“ Er ist also auf “Feeder” (Fütterer) außerhalb seiner Selbstanalyse dringend angewiesen. Nur sie halten ihm den Spiegel vor, in dem er sich objektiver sehen kann als in seinen subjektiven Wünschen und Vorstellungen.

Man kann natürlich von Anfang an dagegen sein und einwenden, dass man sich von keinem und niemandem in seiner Persönlichkeit herumstochern, in seinem didaktischen Lehrverhalten oder seinen juristischen Inhalten beurteilen ließe, schon gar nicht von Studenten selbst. Diese seien dazu weder reif noch fähig – meist auch noch bösartig. Man ließ sich doch nicht Zensuren erteilen, sich möglicherweise gar in einen Wettstreit – in eine Hitliste, ein Ranking – mit anderen Kollegen drängen nach dem Motto: “Wer ist der beste Dozent?”. Man sei als „didaktischer Weltmeister“ ohnehin versiert und erfahren genug, um selbst sein Lehrverhalten begutachten zu können. Im Übrigen könne die eigene Zielsetzung von Laien gar nicht (und von Kollegen kaum) erkannt werden und überhaupt: Feedback-Aktionen seien wissenschaftlich höchst fragwürdig und stürzten den Dozenten völlig unnötig in das dozentische Dilemma, Anbiederung gegen Autorität, Nähe gegen Distanz zu setzen.

Ganz abgesehen davon, dass in solchen Bemerkungen ein gewisser autoritärer Charakterzug und ein klein wenig unsachliche Überheblichkeit zum Ausdruck kommen, sind sämtliche Einwände falsch oder von dem Willen getragen, sich gar nicht ernsthaft verbessern zu wollen. Kann es nicht auch so sein – was diese Kollegen selbstverständlich als böse Unterstellung abstreiten werden –, dass eine klammheimliche Angst vor den kritischen Studenten und eine Portion Trägheit in ihrer Ablehnung mitschwingen? Oder dass sie sich als „Didaktikpäpste“ für so gut halten, dass sie es gar nicht nötig haben, eine solch „anbiedernde“ Methode einzusetzen? – Ja, dass es geradezu für sie als „Star“ peinlich wirke? Allenfalls wären sie bereit, sich einem Fachkollegium mehrerer Kollegen zu stellen, und zwar nach kompletter Videoaufzeichnung einer längeren Lehrsequenz: Eine typische Verschanzungsargumentation, da man genau weiß, dass man damit etwas Unmögliches verlangt.

Klar! Man kann es ablehnen, man kann eine Wagenburgmentalität aufbauen. Besser wäre es, man würde es einmal versuchen! Denn der juristische Dozent ist als didaktisches “Greenhorn” wie ein Tennisspieler, der nie lernt, seinen Schlag zu verbessern, weil er viel zu früh an Turnierspielen (sprich Lehrveranstaltungen) teilnimmt. Seine Lehre – die didaktische Schlagtechnik – kann man aber am besten durch ständige Rückmeldung verbessern. Und man sollte daran denken: Bei jeder Evaluation geht es (nur) um die subjektive, individuelle Wahrnehmung der Studenten, nicht um „richtig“ oder „falsch“, „gut“ oder „schlecht“.

Man unterscheidet zwei Varianten von Feedback:

Primäres Feedback besteht aus Signalen und Informationen, die der Dozent selbst beim Dozieren wahrnimmt, sei es strukturiert oder sei es unstrukturiert, ohne besondere Vorkehrungen dafür getroffen zu haben.

Sekundäres Feedback besteht aus Informationen, die nun planmäßig zu dem Zweck gesammelt werden, sie dem Dozenten zu präsentieren.

Was kann man als Dozent tun, um primäres Feedback zu erhalten?

- Zunächst seine Studenten beobachten: Man kann nicht selten die Auswirkungen des eigenen Verhaltens und Fehlverhaltens in dem Mienenspiel der Adressaten seiner Lehrkunst, in abrupten, gelangweilten oder gespannten Körperbewegungen, in ihren Bemerkungen, in ihren Augen oder ihrer Gestik, in ihrer offenen oder verschränkten Körperhaltung direkt ablesen. – Also die nonverbale Körpersprache, die wir oben intensiv kennengelernt haben, muss man erspüren.

- Weiterhin sollte man ab und an das Gespräch mit den Studenten suchen – innerhalb, aber auch außerhalb des eigentlichen Lehrbetriebes. Wer niemals einen Kaffee mit seinen Studenten gemeinsam genossen hat, wird wenig über sich erfahren. Auch in den Pausen sollte zwar nicht immer, aber immer öfter der Kontakt gepflegt werden. Man sollte einfach mal in einer Pause im Lehrraum bleiben oder auf dem Flur stehen und auf Gesprächspartner warten. Sie kommen bestimmt!

- Darüber hinaus kann eine gelegentliche Unterhaltung mit Kollegen auch Hinweise und Aufschlüsse darüber bringen, in welche Richtung und in welchem Ausmaß man sein Verhalten ändern kann. Aber Vorsicht! Es gibt nicht nur gutwillige Kollegen!

- Schließlich kann man sich zu irgendeinem Zeitpunkt eine Lehreinheit vornehmen, in der man gezielt selbst relevante Daten und Informationen wahrnehmen will, diese im Gedächtnis abspeichert, um sie unmittelbar (!) anschließend schriftlich zu fixieren. „Mir ist heute besonders aufgefallen, dass ….“. Zumindest veranlasst das Niederschreiben von Beobachtungserinnerungen, dass man bewusster das Beobachten lernt, dass man gezielter wahrnimmt, dass man sich selbst einen Kriterienbogen für bestimmte Aspekte seines Unterrichtsverhaltens entwickelt.

- Endlich kann man sich durch kurze, spontane Rückfragen ein primäres Feedback verschaffen: „Bin ich zu schnell? zu langsam? zu langweilig?“, „Brauchen Sie eine Pause?“, „Haben Sie das verstanden?“

Doch hüten muss man sich vor Fehlerquellen des primären Feedback!

- Die größte Gefahr für eine eigene Fehleinschätzung liegt in der Tatsache begründet, dass man leider häufig nur das sieht, was man sehen will – nur das glaubt, was man glauben will. Man meint, authentische Erfahrungen zu sammeln, und ist doch nur ein Gefangener der eigenen, rein subjektiven Meinungen, Vorstellungen und Vorurteilen. Man rennt wie ein Hamster in seinem innerlichen Laufrad.

- Weiterhin ist es für den Dozenten sehr schwer, sein eigener „objektiver“ Beobachter und gleichzeitig der “objektive” Beobachter seiner Studenten zu sein.

- Auch besteht die Gefahr, dass man dem alten Dozentenfehler anheimfällt, nämlich alles, was gut und richtig läuft, seinem guten didaktischen Geschick gutzuschreiben, alles was schlecht oder nicht läuft, als seiner Einflusssphäre entzogen zu bezeichnen. Ein psychologisches Ruhekissen, das aber die Einsicht verschließt, dass der Dozent natürlich auch immer am Misslingen seiner Lehrsequenzen schuldig ist, nicht nur die „dummen“, „uninteressierten“, „studierunfähigen“ Studenten oder die Kollegen aus anderen Fächern, die „mal wieder“ die „notwendigen“ Grundlagen in Benehmen, Sprache, Methode und Vorwissen nicht gelegt haben.

- Die Hintergrundgespräche mit den Studenten, mal am Kaffeetisch, mal in den Pausen, sind auch nicht immer ein verlässlicher Ratgeber, da liebdienerische Anbiederungen, subalterne Gepflogenheiten, Gefallsucht, eine häufig zu beobachtende „Geschmeidigkeit“ der Studenten, ein peinliches „Um-den-heißen-Brei-Herumreden“ nicht selten Pate bei solchen Unterhaltungen stehen.

- Selbst das Kollegengespräch ist nicht unbedingt hilfreich, da diese Kollegen allenfalls Zeugen vom Hörensagen sind, deren zweifelhafter Beweiswert einem nicht nur als Richter, Rechtsanwalt oder Rechtspfleger bekannt sein dürfte. Ganz abgesehen von neidischen Kollegen, die bewusst belügen: Deren mögliches Verhalten – rein theoretisch natürlich – gipfelt in dem Sarkasmus: „Wenn ein Kollege Dir sagt, das machst Du gut, dann musst Du es ändern. Sagt er Dir dagegen, das machst Du schlecht, dann musst Du es beibehalten.“

Was kann man als Dozent tun, um sekundäres Feedback zu bekommen?

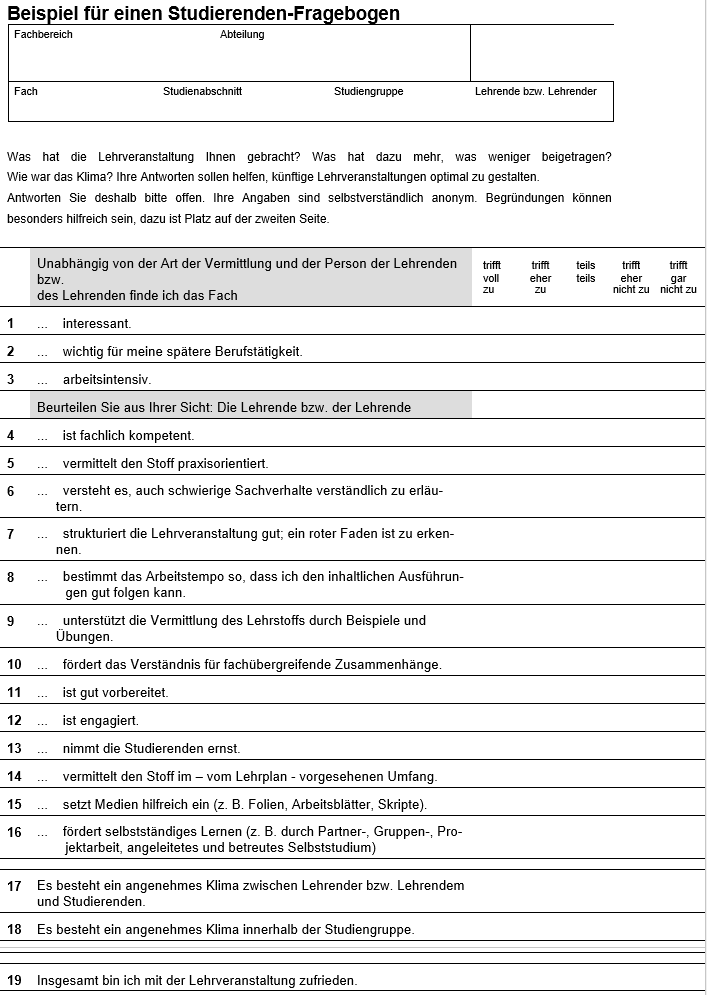

Am besten ist es, seine Studenten schriftlich zu befragen: Zur Befragung sollte man neben einem Zettelkasten („Kummerkasten“) an seinem Dozentenzimmer gezielt sogenannte Feedback-Bögen einsetzen. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die anonyme Beurteilung durch die Studenten ein zweckmäßiges, wertvolles und valides Mittel für die Selbstkontrolle ist. Gegner behaupten, studenteneigene Beurteilungen seien nicht zuverlässig und wenig messgenau (reliabel) und nicht zuverlässig (valide), da Studenten lediglich die Interessantheit eines Themas und die Beliebtheit eines Dozenten bewerteten. Aber selbst wenn dies so wäre, was es nicht ist, weil Studenten viel klüger sind, wäre es schon ein gutes Kriterium: Denn wenn das Thema interessant ist und der Dozent gefällt, dann spricht vieles dafür, dass die Lehrveranstaltung insgesamt gut ist. Die Studenten sind aber keine Schüler mehr und aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung mit Pädagogen aller Art durchaus in der Lage, den Dozenten kritisch zu beobachten, ihre Einwände und Zustimmungen ohne Weitschweifigkeit stringent zu Papier zu bringen und dem Dozenten somit hochwichtige Informationen zu liefern. Ihre Studenten sind die Adressaten Ihrer gesamten Lehrtätigkeit, Sie füttern sie mit Lehrstoff, sie füttern Sie (Feedback) mit Rückmeldungen! Wer könnte besser über Erfolg oder Misserfolg des Lehrverhaltens Auskunft geben als die Adressaten der Lehre selbst? Wenn nicht sie, wer eigentlich sonst!? Meine Erfahrung über Jahre: Urteile der Studenten sind valide und Evaluationen reliabel. Man kann ruhig eine Viertelstunde der kostbaren Lehrzeit für diese Aktion opfern, man bekommt sie hoch vergütet. In der Freizeit sollte man die Studenten die Bögen allerdings nicht ausfüllen lassen, eine kleine Belohnung muss schon sein! Man sollte auch nach Aufnahme der Lehrtätigkeit nicht zu lange warten mit der ersten Austeilung der Feedback-Bögen, nach etwa zwei bis drei Unterrichtseinheiten sollte man beginnen, um etwaige Änderungen für die Zukunft sofort durchführen zu können.

Die befragten Studenten sollten Ihre Bitte nach “Fütterung” ernstnehmen. Sie sollten sie sogar selbst fordern: Auf diese Weise können sie Einfluss auf das Dozentenverhalten nehmen, ihn veranlassen, in sein Spiegelbild zu sehen, Selbstbild und Fremdbild einander anzunähern. Zukünftige Kurse von Studenten werden es ihnen im Übrigen zu danken wissen.

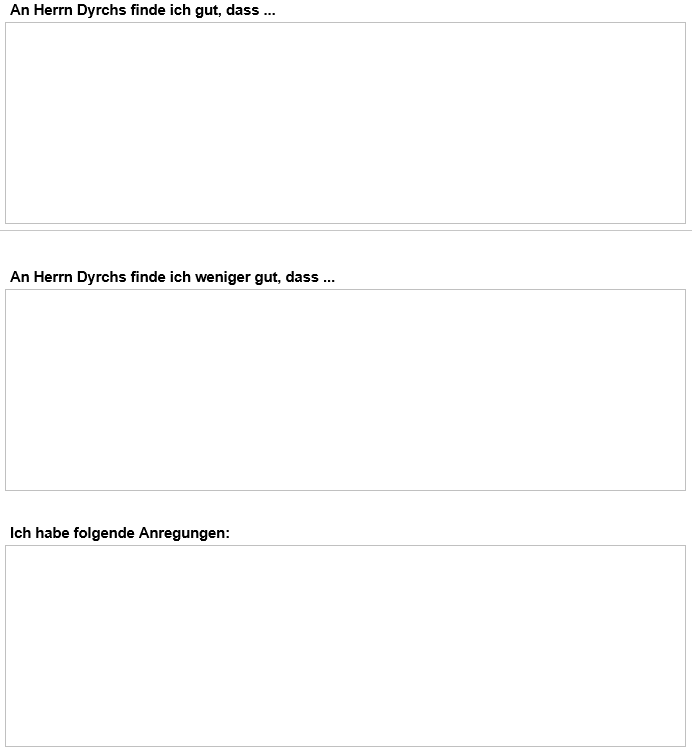

Sehr lohnenswert ist auch die Bitte an die Studenten, einmal freie Berichte zu schreiben: Auf der Vorderseite vielleicht: “An Herrn/Frau …. finde ich gut, dass …”, auf der Rückseite “An Frau/Herrn …. finde ich weniger gut, dass …”. Oder: „Was hat Ihnen heute gefallen/nicht gefallen?” – „Wie haben Sie sich gefühlt?” Oder: Die Studenten ergänzen Satzanfänge: „Es wäre hilfreich gewesen, wenn …” – „Mich hat gestört, dass …”- „Mich hätte noch interessiert, …” – „Ich hatte Mühe mit …”. Man muss die Studenten aber auch gleichzeitig auffordern, konkrete Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten: Nur die Bemerkung „motiviert mich nicht richtig”, hilft nämlich nicht weiter. Wenn der Dozent es wüsste, würde er ja selbst besser motivieren. Am besten bereitet man die Adressaten seiner Lehrkunst schon zu Beginn seiner Lehrtätigkeit darauf vor mit den Worten: “Nach etwa 2 Lehreinheiten möchte ich Sie bitten, mir schriftlich zu sagen, was Ihnen an mir als Dozenten gefällt und was nicht. Helfen Sie mir damit bitte, mich in meinem Lehrverhalten einzufinden, zu verbessern oder zu stabilisieren, und helfen Sie sich selbst und Ihren nachfolgenden Generationen, einen besseren Dozenten zu bekommen.” Erstaunlich ist, was da so alles zusammenkommt. Man entdeckt störende und fördernde Verhaltensweisen an sich, die man selbst niemals erkannt hätte. Man realisiert den „blinden Fleck”!

Bewährt hat sich auch der unstrukturierte Evaluationsbogen, in dem der Student frei von der Leber weg mit eigenen Worten und ohne pauschalisierende „Kästchen“ seine Meinung sagt.

Die studentische Evaluation besteht aus drei Phasen: 1. Erhebungsphase, 2. Auswertungsphase und 3. Dialogphase (Offenlegung und Diskussion). Ohne Dialogphase verärgern Sie die Studenten! Wenn die ersten Evaluationen nicht so ganz nach den Vorstellungen des Dozenten ausfallen, sollte man an die beiden Menschentypen denken: Wenn dem einen von 10 Vorhaben 9 gelungen sind, so freut er sich nicht über die 9, sondern ärgert sich über das eine misslungene. Der andere weiß im umgekehrten Fall, sich doch mit dem einen gelungenen zu trösten und aufzuheitern. Es müssen nicht gleich alle 19 Fragen mit „trifft voll zu“ beantwortet werden. Auch hier besteht die Kunst des Dozenten darin, sich trotz einiger schlechter Ergebnisse die Freude am Lehren zu erhalten.

Und denken Sie von Anfang an daran: Allen Studenten kann man es nicht rechtmachen! Dieses Hochgefühl der Biederkeit wird man nie haben! – Aber den Willigen kann man es rechtmachen – und das genügt!

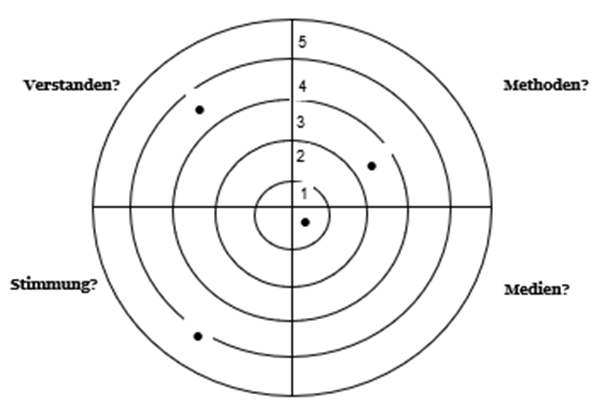

Bewährt hat sich auch die „Zielscheibenevaluation“. Der Dozent bereitet eine Zielscheibe vor und händigt eine solche jedem Studenten zur Eintragung aus: „Getroffen“ oder „Daneben“ oder „Knapp daneben“?

Beispiel einer Zielscheibenevaluation

Jeder Student hat 4 „Pfeile“, für jedes Viertel einen, und kann die Entfernung zum Ziel festlegen.

- Stimmung? Schlecht: 5

- Methoden? Ging so: 3

- Verstanden? Knapp die Hälfte: 4

- Medien? Super: 1

Der Dozent überträgt die Entfernungen sämtlicher Studententreffer in eine Skala und hat ein „treffsicheres“ Ergebnis.

Teil III: Qualitätskontrolle von Kollege zu Kollege (Kollegenperpektive)

Die Unbetretbarkeit des Hörsaals durch Kollegen gehört zu den letzten Tabus der deutschen juristischen Fakultäten. – Hospitation? – Evaluation von außen? – Fehlanzeigen! „Ich bin Herr in meinem Lehrsaal und dulde keinen neben mir!“

Man sollte sich nicht scheuen, einen Kollegen auf Gegenseitigkeit zu ersuchen, einem während eines Lehrgesprächs oder einer Vorlesung zuzuhören und von ihm eine konzentrierte und systematische Beobachtung mit Hilfe einer solchen oben dargebotenen Checkliste zu erbitten, da die eigene „freie“ oder „globale“ oder „pauschale“ eigene Beobachtung nur ein Stück weit führt, auch die durch die Studenten keinesfalls weit genug. Ihr Kollege ist eben ein Profi! Die Dokumentation der Beobachtungsergebnisse erfolgte am Besten durch eine Strichliste Ihres Kollegen, da das Gedächtnis bekanntlich ein ungetreuer Begleiter ist.

Man sollte mehr hospitieren! Von einigen Dozenten wird die Hospitation zwar geradezu als geheimdienstähnliche Tätigkeit angesehen. Aber nein! Sie ist keine konspirative Verschwörung. Nicht nur Neuankömmlinge, auch Wiedereinsteiger und Altdozenten im „Lehrgeschäft“ sollten das wollen und dürfen. Eigentlich sollte jeder Dozent das von Zeit zu Zeit tun. Es ist vielleicht nicht üblich, aber es lohnt sich für alle Beteiligten. Durch Hospitationen kann man sich und vor allem den zukünftigen Lehradressaten viel Ärger und Missverständnisse ersparen. Eine Investition von hoher Rendite für alle Seiten: für die Studenten, den hospitierenden Gast wie für den Hospitation gewährenden Gastgeber (Dozent). Hospitanz öffnet die Augen! Von Kollegen für Kollegen! Aus der Didaktik-Praxis für die Didaktik-Praxis. Gerade am Anfang der Dozententätigkeit sollte man die Chance ergreifen, anderen bei ihrer „Arbeit“ zuzusehen und sich bei der eigenen Arbeit zusehen zu lassen. Man kann dabei unendlich viel über Prototypen im Dozentengeschäft lernen, in erster Linie aber, wie man es machen oder vielleicht auch nicht machen sollte.

Der Prüfstein einer externen Kontrolle in Form der Hospitation (lat.: zu Gast sein) ist unerlässlich. Man bittet einen Kollegen, mit in den Unterricht zu gehen und sich während der Hospitation Notizen zu machen. Man bittet ihn aber gleichzeitig, nicht nur das Negative, sondern auch das Positive zu notieren. Nach meinen Erfahrungen ist man nämlich geneigt, nur das aufzuschreiben, was einem bei einem Unterrichtsbesuch unangenehm auffällt, nicht aber den Kollegen positiv zu verstärken in seinen gelungenen Passagen und günstigen Eigenschaften. Sicher ist es anfangs schwierig, eine solche Bitte an Kollegen heranzutragen und die Stresssituation einer beobachteten Unterrichtsstunde zu ertragen. Diese hat immer etwas von einer Momentaufnahme. Man sollte diese Angst überwinden und die Gleichgültigkeit besonders älterer Kollegen durchbrechen. Es lohnt sich bestimmt! Auch wird man feststellen, dass nur wenige Kollegen einen mit höflichen Floskeln abwimmeln, vielmehr diesem Begehren gerne folgen.

Hospitieren ist keine Sache, die man als untergeordnet betrachten sollte, im Gegenteil: Hospitieren sollte man, so oft man irgend kann. Dafür gibt es gute Gründe: Sie haben nagende Bedenken, richtig auf die Fragen Ihrer Studenten reagieren zu können? Sie waren „so lange raus“? – Sie fangen gerade neu an? Sie fühlen sich ganz einfach unsicher, ob Sie „ankommen“? Sie wollen von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen lernen? Sie sind zwar Jurist, aber eben noch lange kein Dozent? Sie haben in einem anderen Umfeld bisher unterrichtet und stellen fest, dass Studenten ganz anders agieren als Referendare oder Seminarteilnehmer? Ein erfahrener wegweisender Kollege hat Ihnen das geraten? Sie wollen am lebenden Modell lernen? Sie wollen im Spiegel eines Anderen Ihre eigene Dozentenpersönlichkeit kennenlernen?

Aber wo findet man die Kollegen, bei denen man sinnvoll hospitieren könnte? Am Besten regelte das die daran interessierten Hochschulleitungen, vielleicht sagen diese aber auch desinteressiert, das sei unüblich, man sollte sich selber jemanden aussuchen. Das hört sich zwar relativ einfach an, kann aber in der Praxis ungeheuer kompliziert sein. Viele Kollegen zeigen nämlich unter Umständen ein Verhalten, das man so nicht erwartet hat. Selbst wenn man zunächst mit mehr oder weniger offenen Armen empfangen wird, machen viele bei einem solchen Ansinnen jetzt einfach dicht. Man gewinnt den Eindruck, dass an dieser Hochschule eigentlich keine Lehre stattfindet, die es wert ist, gesehen zu werden.

Man sollte dazu wissen, dass es vielen Dozenten einfach peinlich ist, bei ihrem Lehren beobachtet zu werden. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

- Erstens sind die Kollegen es einfach nicht gewohnt, dass jemand „mit drin“ ist, dass sie Entscheidungen begründen müssen, dass sie eventuell sogar einem Rechtfertigungszwang nachgeben könnten. Viele Dozenten sind es gewohnt, wie Könige hinter sich die Tür zu schließen und dann keinem mehr Rechenschaft schuldig zu sein. Fehlende Kritikfähigkeit lässt es als Affront erscheinen, sich in die Vorlesung eines Kollegen zu setzen.

- Zweitens ist es vielen außerordentlich unangenehm, dass andere sehen können, wie weit ihr Image und die Wirklichkeit auseinander klaffen. Vielleicht geht der Hospitant ja anschließend herum und erzählt, wie niveau- und einfallslos der Unterricht tatsächlich ist. Muss doch nicht sein! Lieber ist man verborgen unzulänglich als offen schlecht.

- Drittens möchte sich niemand in seinem innersten didaktischen Bereich beobachten lassen. Das Lehrgespräch ist ja nun mal deutlich durch enge, zwischenmenschliche Beziehungen geprägt. Man will sich in dieser emotional aufgeladenen Gemeinschaft zwischen Dozenten und Studenten nicht umständlich methodisch-didaktisch erklären müssen, wenn man wie ein Mensch mit Emotionen auf Studenten reagiert. Man fühlt sich beim Hospitieren immer wieder von „Leuten hinten drin“ in seiner Gemeinschaft mit den Studenten ganz einfach gestört und ist froh, wenn dieser Zustand nicht eintritt.

- Viertens haben viele Dozenten nicht das Trauma ihrer eigenen Ausbildung überwunden und wollen sich einfach nicht wieder der Situation („Nie wieder eine Prüfung!“) einer Beurteilung aussetzen.

Wenn man dann aber einen willigen Kollegen gefunden hat, der einen in seinen Unterricht „eindringen“ lässt, sollte man unbedingt einige Regeln beachten:

Kommen Sie rechtzeitig. Vermeiden Sie Tuscheln, Kichern und Negativmimik. Fragen Sie vorher, ob Sie irgendwie helfen könnten. Verschwinden Sie nicht einfach nach dem Unterricht. Sprechen Sie noch ein paar Worte mit dem Kollegen. Lobende Worte findet jeder Kollege angenehmer als negativ kritische. Ziehen Sie keinesfalls über andere Kollegen her, deren Lehrstunde Sie auch schon gesehen haben. Schwärmen Sie auch nicht übermäßig von dem wirklich guten Unterricht beim Kollegen Z. Verbünden Sie sich nicht mit den Studenten gegen den Dozenten. Überlegen Sie mal in einer etwas langweiligeren Lehrsituation, ob Sie auch so spritzig oder so langweilig, so konfus oder so rigide, so overdressed oder schlecht gekleidet, so gockelhaft oder so göttergleich, so bösartig oder wichtigtuerisch, so autoritär oder anbiedernd sein wollen wie der beobachtete Kollege. Suchen Sie sich zwei Studenten heraus und beobachten Sie sie fünf Minuten. Protokollieren Sie deren Aktivitätenäußerungen, ihre Mimik und Gestik, ihre vermeintlichen Motivationen und Wartezeiten bei Meldungen. Beobachten Sie, wie der Kollege auf Studenten eingeht, die Lücken zeigen. Konzentrieren Sie sich einmal auf positive oder negative Verstärker durch den Dozenten. Aktiviert er oder frustriert er mehr? Wenn Sie Stellen seiner Lehre schlecht finden, lassen Sie sich spontan bessere Alternativen einfallen. Kritisieren ist leicht, bessermachen bekanntlich schwer.

Vielleicht verhilft Ihnen die hospitierende Erfahrung auch zu einem besseren Verständnis dessen, was manche Studenten so zu erdulden haben!

Ein guter und erfahrener Kollege als Beobachter oder zu Beobachtender kann mehr wert sein als alle Einführungstheorie und alles gelernte didaktische Wissen zusammen. Fragen Sie am Besten die Person, die Ihrem persönlichen Lehr-Typ und Ihrem Temperament ähnlich ist. Umso leichter ist es, sich Verhaltensweisen und Methoden abzugucken.

Natürlich ist es ein Idealfall, dass ein Jungdozent und ein Altdozent zu einem Team zusammenwachsen, zu Menschen, die offen miteinander umgehen und ohne Konkurrenz und Missgunst begeistert voneinander lernen. Umgekehrt gibt es aber auch Charaktere, die ein Hospitationsverhältnis zur Machtdemonstration missbrauchen und sich freuen, endlich noch einmal „am Drücker“ zu sein. Es gibt Kollegen, die man völlig zurecht als ziemlich furchtbar erleben wird. Man sollte aber daran denken: Auch diese haben irgendwann einmal mit viel Elan ihre Lehrreihe und einzelne Vorlesungen aufgebaut.

Wenn Sie einige der aufgestellten Regeln über die Hospitation beachten, so werden Sie hoffentlich die Hospitation als Bereicherung empfinden. Sie werden sich über den „frischen Wind“ freuen, einige werden sich genauer über neuere Methoden informieren und vielleicht etwas davon in ihre eigene Lehreinheit integrieren. Hier fängt dann die wechselbezügliche Gestaltungsmöglichkeit an!

Bei Ihrem Blick von außen (Sie sind der Gast) oder bei dem Blick auf Sie (Sie sind der Gastgeber) ist es hilfreich, ein Protokoll über die Visitation anzufertigen oder anfertigen zu lassen. Hier eine kleine Checkliste. (Sie können aber auch den oben anem-pfohlenen Selbstanalysebogen einsetzen)

- War das Lernziel erkennbar?

- Wurde es auch erreicht?

- Wie war das Verhältnis von Einleitung, Hauptteil und Schluss?

- Wie war die Fragetechnik?

- Wie wurde der Medieneinsatz empfunden?

- Wurden die Studenten motiviert?

- Welche Lehrmethoden wurden gewählt, welche vernachlässigt?

- Sind Konflikte aufgetreten und wie wurden sie gelöst?

- War eine Verbindung zwischen Recht und Alltag der Schüler erkennbar?

- Wurde ein Praxisbezug bzw. Klausurenrelevanz hergestellt?

- Wie war der Gesetzesumgang?

- Wie war das Meldeverhalten? – Wie das Drannehmverhalten?

Empfehlenswert ist auch, sich zu “Unterrichtsbesuchstandems” zusammenzuschließen. “Du beobachtest mich, und ich beobachte Dich.” Allein der Wechselbezug überwindet potenzielle Hemmungen und Hemmnisse nach dem Motto: “Do ut des“. – Es ist einem ganz einfach nicht mehr peinlich, nur der nehmende Teil zu sein. Je intensiver sich ein solches Gespann zwischen zwei Berufskollegen zusammenfindet, desto größer wird der Erfolg, Probleme des eigenen Lehrverhaltens zu entdecken und die eigenen Ziele zu klären. Man kann dann sogar mit der Zeit ganz präzise Beobachtungsaufträge an den Kollegen erteilen: „Beobachte doch bitte einmal mein ‚Drannehm-Verhalten’“; „Wie gehe ich mit dem Medium Tafel um, beobachte mich einmal dabei“; „Notiere bitte einmal meine und der Studenten Gesprächsanteile“; „Pass’ mal bitte genau auf, wie oft ich ,Äh’ oder ähnliche Urlaute von mir gebe“; „Konzentriere Dich einmal auf meine Fragetechnik“; usw. usw. In einer späteren Lehrstunde werden Sie sich wechselseitig überprüfen, ob in Bezug auf negative Verhaltensweisen Fortschritte erzielt worden sind oder ob sich positive Verhaltensweisen ‑ auch eine nicht unerhebliche Gefahr – nach und nach abgeschliffen haben.

Gut wäre die institutionalisierte Bildung von kleineren Dozententeams, die didaktisch-juristische Lehrkonzepte entwickeln, ins Werk setzen, experimentell ausprobieren und vertreten. Jeder Dozent sollte einem solchen Team verbindlich angehören.

Auf alle Fälle:

- Isolieren Sie sich nicht! Fragen Sie sich selbst, Ihre Kollegen und Ihre Studenten!

- Resignieren Sie nicht! Werden Sie persönlich mit eigenem Feedback initiativ und aktiv!

- Blockieren Sie nicht! Öffnen Sie sich Maßnahmen und Programmen, die Ihren „Lehr-Wert“ wertend bestimmen!

Zum Schluss ein Ratschlag für Alt-Dozenten: Auch Sie sollten Feedback-Verfahren wieder ernsternehmen. Sie werden mit der Dauer der Zeit ihrer Tätigkeit, mit der ständig zunehmenden Routinisierung, mit der wachsenden stofflichen wie biologischen Distanz, mit der Professionalisierung ihrer Dozententätigkeit auch nicht unbedingt besser. Im Gegenteil: Je sicherer das Dozentenverhalten wird, je erfahrener und versierter man ist, desto geringer wird die Fähigkeit, auf die Studenten einzugehen, ihre Schwierigkeiten zu erkennen und sich in ihre Anfängersituation zu versetzen. Wer den Stoff nur noch aus der Adler-Perspektive sieht, verliert den Blickwinkel des Frosches. Gerne erinnere ich mich an den Ausspruch einer Kollegin: „Jetzt bin ich schon 20 Jahre Dozentin und erkläre zum zwanzigsten Mal das Abstraktionsprinzip und die Studenten haben es immer noch nicht begriffen!“ – Na, denn!