31. Frage

Wie baue ich den zeitlichen und inhaltlichen Prozess meiner Lehreinheit auf?

- Tell them what y’ll tell them!

Sag ihm, was Du sagen willst!

- Tell them!

Sag es!

- Tell them what you told them!

Sag ihm, was du gesagt hast!

Prägnanter kann man die drei Teile einer jeden Vorlesung kaum fassen: Es ist der Knochenbau jeder Lehreinheit:

- Einleitung

- Hauptteil

- Schluss

That’s it! Aber ganz so einfach will ich es mir nicht machen.

Kein juristischer Dozent kommt um die Präsentation, die immer wieder erneute Übung, ja Einschleifung des Gutachtenstils herum, dieses wichtigsten juristischen Präzisionsinstrumentes zur Lösung von Fällen. Dieses Lehrbeispiel ist deshalb für jeden von uns von Nutzen! Ich will an diesem praktischen Beispiel zu erklären versuchen, wie ich mir die Arbeit für eine Lehreinheit vorstellen könnte. Ich wage es einfach einmal. Denn alle theoretischen didaktischen Handlungsrezepte hören sich in der Beschreibung furchtbar einfach an, werden aber teuflisch kompliziert, wenn man sie praktisch zu realisieren versucht.

Vorweg: Natürlich beherrschen Sie den Gutachtenstil, aber vielleicht nicht so perfekt in seiner vortraglichen Präsentation. Bei juristischen „Lehrrezepten“ gibt es immer das „Nein, danke!“ – „Ja, bitte!“ Man sollte einfach mal mitmachen. Kritisieren kann man erst, wenn man es gelesen hat.

Sollen also in einer Lehreinheit die „Grundlagen für den Gutachtenstil“ gelegt werden, erhebt sich für den dies erstmals lehrenden Dozenten ein Sandsturm von Unterfragen und droht alles unter sich zuzuschütten.

- „Wann ist der richtige Zeitpunkt?“

- „Was bringen die Studenten an Vorwissen mit?“

- „Welche Art von Fall nehme ich zu seiner Einführung? Soll ich überhaupt mit einem Fall beginnen? Aus der Alltags- oder aus der Jurawelt?“

- „Wie soll ich beginnen, welchen Einstieg soll ich wählen?“

- „Welche Formulierung soll ich konkret dazu verwenden? Locker oder juristisch?“

- „Welche Absichten verfolge ich mit dem Gutachtenstil und wie mache ich das den Studenten deutlich? – Was soll das Ergebnis sein?“

- „Beginne ich mit dem Urteilstil und wechsele dann auf das Gutachten, oder beginne ich mit dem Gutachtenstil und bringe danach den Urteilstil? Oder fange ich gar mit dem Feststellungsstil an?“

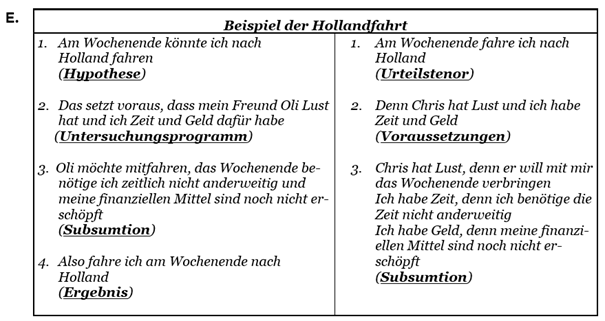

- „Soll ich die Schritte: 1. Hypothese, 2. Prämissen, 3. Subsumtion, 4. Ergebnis durch ständiges Wiederholen einschleifen, oder zermürbe ich die Studenten damit?“

- „Wie oft soll ich den Gutachtenstil danach noch wiederholen lassen?“

- „Wie soll mein Tafelbild gestaltet werden?“

- „Setze ich Arbeitsblätter ein, und wenn ja, welche?“

- „Welche Lehrhelfer sollen mich unterstützen: Beispiele, assoziatives Gedächtnis, Baumdiagramme?“

- „Wie erreiche ich, dass ich die sichere Beherrschung des Gutachtenstils rechtzeitig erkenne und die Studenten nicht mit weiteren Übungen nerve?“

- „Wie vermeide ich, dass sich Studenten langweilen oder sich von der „Einpaukerei“ abgestoßen oder „angeödet“ fühlen?“

- „Dressiere ich die Studenten nicht zu sehr auf das Gutachten? – Lasse ich ihnen genügend Freiheiten?“

- „Woher nehme ich überhaupt die Zeit zum Üben? Ich habe doch den curricularen Studienplan im Nacken! Fälle? Mag ich eigentlich nicht so! Bin doch eher der deduktive Typ.“

- „Wie motiviere ich dabei am besten mit Lob und Tadel?“

- „Wen soll ich loben, nur die Guten oder auch die Schlechten? – Wie oft soll ich loben? – Wann soll ich loben?“

- „Wie kann ich Studenten loben, die den Gutachtenstil immer noch nicht beherrschen? Gerade die bräuchten doch aber wahrscheinlich am meisten Lob. Aber belüge ich sie nicht, wenn ich sie lobe?“

- „Wer bin ich eigentlich, dass ich mir anmaße, Studenten zu tadeln für die fehlenden juristischen Fähigkeiten?“

- „Soll ich jemand auch ohne Meldung drannehmen?“

- „Gehe ich zum Gruppenunterricht über, und wenn ja, wann? – Vielleicht Stillarbeit? Murmelphasen?“

- „Führe ich mit einem abstrakten Dozentenvortrag ein, wenn ja, wie lang darf er sein, oder besser mit einem lernend-entdeckenden Beispielsfall aus der Welt der Studenten?“

- „Wie sichere ich die Lernerfolge?“

- „Was muss jeder Student heute unbedingt mit nach Hause nehmen?“

Gelingt es, das alles in einem konsistenten Konzept übereinander und zueinander unter einen Hut zu bringen? Das nennt man etwas hochfahrend „Passung“.

Jedes Lehren, also auch das juristische, ist ein zeitlicher Prozess und besteht aus drei Zeit-Phasen, über die Sie als Dozent die Definitionshoheit haben:

- die Vorbereitungsphase, planerische Bezogenheit auf Inhalt und Studenten,

- die Durchführungsphase, bestehend aus Einleitung, Hauptteil, Schluss (s.o.),

- die Auswertungsphase, die wichtige Vorher-Nachher-Analyse.

1. Die Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase dominiert das Planen und das Auswählen. Ich muss den äußeren und inneren Kontext bestimmen, das äußere und innere Umfeld analysieren. Der äußere Kontext betrifft die Lehrsituation, der innere betrifft mich als Lehrperson. Ich muss mich als Lehrperson in der Lehrsituation von außen in Augenschein nehmen und die Lehrsituation in mir. Dabei müssen Sie den Stoff auswählen und das Ausgewählte begründen. Auch beim Auswählen ist ähnlich wie beim Darstellen das Wichtigste und Schwierigste: das Weglassen. Alles geht eben nicht! Das Begründen richtet sich aus an den Zielen. Die Ziele werden klassifiziert nach dem Zeitfaktor in Nah-, Mittel- und Fernziele. Ziele orientieren sich am Niveau des Adressatenkreises der Studenten und an ihrem Wissensstand und legen eine methodische Schrittfolge fest: Vom Fall zum Gesetz, vom Konkreten zum Abstrakten, vom Einfachen zum Komplexen, vom Bekannten zum Unbekannten, vom Alten zum Neuen? – Oder jeweils umgekehrt?

In der Vorbereitung steht der Dozent vor einer doppelten didaktischen Herausforderung.

- Denn er muss zum einen das zu vermittelnde Wissen für seine juristische Lehrveranstaltung planen (inhaltsbezogenes Planen). Bei der inhaltsbezogenen Herangehensweise dreht sich alles um den juristischen Stoff, der behandelt werden soll. Die Gefahr lauert in der überbordenden Stoffmenge (!) und dem „Aus-den-Augen-Verlieren“ der Studenten. Dieser Gefahr muss man begegnen!

- Zum anderen muss der Dozent die Aneignungs- und Begreifensprozesse seiner Studenten antizipieren, um Maßnahmen zu planen, die diese Prozesse unterstützen (lernbezogenes Planen). Die Studenten müssten bei der lernbezogenen Herangehensweise in den Mittelpunkt der Vorbereitung rücken. Der Lehrende ist der Zuarbeiter des Studenten, nicht umgekehrt. Also muss er sie in seine Vorbereitung einbeziehen; er muss sich in den Kopf der Studenten versetzen. Die lernbezogenen Planungsentscheidungen sollten mehr und mehr von den Lern- und Aufnahmemöglichkeiten der Studenten her getroffen, die Lehreinheit mehr und mehr mit den Augen der Studenten gesehen werden:

„Werden meine Studenten nach meiner Lehreinheit juristisch klüger und wissender sein?“ – „Wodurch versetze ich sie in die Lage, juristisch besser zu denken und logischer zu arbeiten?“ – „Was können sie nach der Lehreinheit juristisch mit meinen vermittelten Inhalten praktisch anfangen?“

„Welche Fertigkeiten des juristischen Handwerks beherrschen sie jetzt eher?“ – „Welche Aspekte sind für das Lehr-Lern-Ziel „Klausur“ brauchbar herausgestellt worden?“ – „Vernagele ich ihre Welt mit juristischer Komplexität oder öffne ich sie mit Vereinfachungen?“ – „Haben sie etwas ‚gelernt‘?“

„Auf welche Vorkenntnisse kann ich zurückgreifen?“ – „Welcher curriculare Zeitraum steht mir zur Verfügung?“ – „Erzeuge ich Über- oder gar Unterforderung?“ – „Was wird parallel gelehrt?“ – „Wurden die Grundlagen schon vermittelt?“ – „Was macht meine Lehreinheit zu einem Lehrgegenstand, der es wert ist, behalten zu werden?“

„Wie begeistere ich die Studenten und womit?“ – „Welches Sprachniveau wähle ich für diesen Inhalt vor diesem Auditorium?“ – „Welche Begriffe und Fachtermini muss ich erläutern, damit alle das Gleiche verstehen?“ – „Welche Veränderung im juristischen Denken und Wissen will ich heute erreichen?“

„Will ich mehr als nur juristisches Wissen implementieren? Nein, auch Kenntnisse über das Fundamentale, über Methodik, Gutachtentechnik, Sprache, Rhetorik, Gesetzeskunde will ich einstreuen. Ich will auch das Exemplarische, das Repräsentative, das Typische herausstellen, das Normal-Falltraining und praktisches Bewusstsein schulen.“

Und ein lernbezogenes Planungsziel sollte über allen anderen stehen: Bei allen juristischen Lehrveranstaltungen geht es um die Erleichterung juristischen Verständnisses, nicht um seine Erschwerung!

Danach stellen Sie in der Vorbereitungsphase für die Lehrstunde „Gutachten“ fünf didaktische Grundfragen:

- Welche Thematik behandle ich?

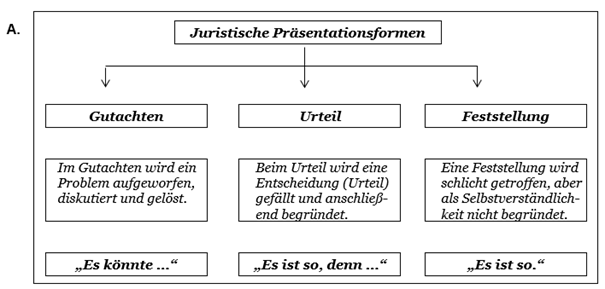

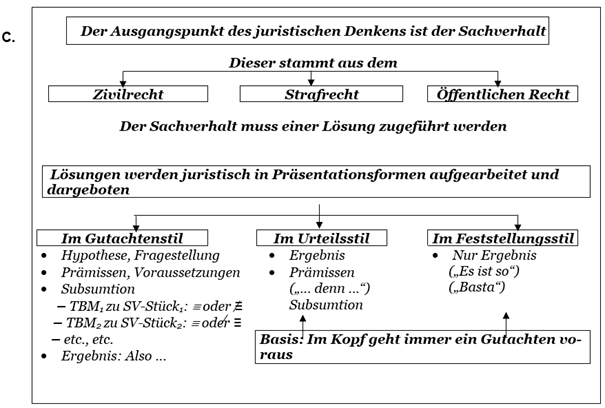

Die erste zu erörternde Kategorie ist der Gegenstand Ihrer Lehrveranstaltung. Dabei darf keine Verschwommenheit entstehen. Das Thema muss deutlich zeigen, was man erreichen (Wegweiser aufstellen) und was man nicht erreichen will (Zäune errichten). Der Gutachtenstil muss in den Oberbegriff „Stilarten“ und in die Kategorien „Methodik“ und „Fallbearbeitung“ eingebettet werden (Brücken bauen), da sich die juristischen Stile in verschiedenen Arten und als eine methodische Kunstfertigkeit zur Lösung von Fällen darstellen. Entsprechend ist die Bewusstseinsbildung des Dozenten und sein Wissen um die Oberbegriffe „Stilarten“, „Fallbearbeitung“ und „Methodik“ zu erweitern. Das Thema muss korrigiert werden: Statt „Gutachtenstil“ muss es „Methodik der juristischen Stilarten zur Falllösung“ heißen.

- Welche Intention verfolge ich?

Die zweite zu erörternde Grundfrage ist die Absicht, die Intention, das Lehrziel. Keiner wird absichtslos in seine Lehrveranstaltung gehen. Meist hat der Dozent mehrere ihm mehr oder weniger bewusste Intentionen, die er verfolgen will. Er muss sich entscheiden: „Welche Feinziele habe ich, der ich die “Methodik der juristischen Stilarten zur Falllösung“ behandeln will?“

- Zunächst hat er wohl die wichtigste Feinziel-Intention, die auf das Kennenlernen abzielt, auf die reine Kenntnisnahme von der Tatsache, dass jede juristische Problemlösung aus zwei Elementen besteht, nämlich aus einer Entscheidung und einer Begründung, und dass diese beiden Teile miteinander verbunden werden müssen (kognitive Dimension).

- Daneben verfolgt er sicherlich die Intention, die Studenten motivierend über diese Erkenntnis zu der Überzeugung zu führen, dass die juristischen Stilarten ein ideales Instrument zur problembewältigenden Fallbearbeitung ebenso im Lebensalltag wie im Juraalltag sind (pragmatische Dimension).

- Da er außerdem den Gutachtenstil in seine vier Takte strukturiert gegen den drei-taktigen Urteilsstil und den eintaktigen Feststellungsstil im Tafelbild abgrenzen will, sollten die Studenten auf eine neue Intention verwiesen werden: Sie sollten bekanntgemacht werden mit dem methodischen Aufbau von Baumdiagrammen und somit in Darstellungs- und aufhellende Lernmethodik eingeführt werden (methodische Dimension).

- Eine weitere untergründige methodische Intention ist dem Dozenten häufig gar nicht so bewusst, nämlich die, mit der Darstellung der Stilarten eine spezielle juristische Sprache zu transportieren und mit Gesetzen immer wieder hermeneutisch so umzugehen, dass deren Sprache und deren Konditionalprogramme für die Studenten sichtbar werden (gesetzesstrukturelle Dimension).

- Darüber hinaus hat er als Dozent sicherlich die ganz praktische Intention, über die Kenntnis der Stilarten das Können zu vermitteln, mit dem Gutachtenstil und Feststellungsstil zu arbeiten und Fälle zu lösen (handwerkliche Dimension).

- Schließlich ist es Intention seiner Unterrichtseinheit, die Studenten davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, mit diesem methodischen Instrument des Gutachtens immer wieder zu operieren, seinen Stil zu trainieren, sich regelrecht zu konditionieren, ja zu automatisieren, um so zu erleben, dass nur mit Hilfe des Gutachtenstils sämtliche Fälle methodisch optimal in den Griff genommen werden können. Der Student muss erkennen: Gutachtlich zu denken, heißt juristisch zu denken; gutachtlich zu arbeiten, heißt juristisch zu arbeiten (fühlende Dimension).

- Letztlich verfolgt der Dozent bei allen Inhalten die Intention, den Studenten etwas für ihre Klausuren mitzugeben, ihnen die Angst zu nehmen, sie im juristischen Denken und Arbeiten zu schulen und ihnen zu zeigen, dass es Hoffnung gibt für das Examen (klausurtechnische Dimension).

Intentionen einer juristischen Lehrstunde über das Gutachten

|

Begründete Überzeugung vom juristischen Inhalt der Thematik (Erhellung) |

Aktives Können

im Umgang mit dem juristischen Inhalt der Thematik (Bewältigung) |

Affektive Haltung, erlebnishafte Einstellung zum juristischen Inhalt der Thematik (Passion) |

|

Von den Kenntnissen über die Erkenntnisse zu der Überzeugung von dem Nutzen der juristischen Stilarten |

Von den Fähigkeiten über die Fertigkeiten zu dem Können im handwerklichenUmgang mit den juristischen Stilarten |

Von der Methode über das Erleben zu der Einstellung für das methodische Zusammenspiel von Sprache, Gesetz, Fall und den juristischenStilarten |

Der Dozent merkt jetzt, dass sich in seiner Lehr-Lern-Einheit „Gutachten“ gleich mehrere Absichten verwirklichen. Auf die Frage hinsichtlich seiner Intentionen hätte er wahrscheinlich geantwortet: „Oh, das wollte ich alles nicht! Ich wollte nur das Gutachten ‚durchnehmen’!“ Es ist in der Vorbereitung wichtig, dass er sich bei seinem Lehrgegenstand zuallererst über sämtliche seiner Intentionen vollständige Klarheit verschafft. Hat er keine klaren und präzisen Intentionen, bleibt alles diffus, und er muss in der Lehrstunde scheitern. Der Lehrgegenstand wird durch seine intentionalen Dimensionen fixiert und konstituiert.

Es muss dabei die Gleichgewichtigkeit der drei Dimensionen hergestellt werden. Leider wird häufig nur eine einseitige Bevorzugung der kognitiven Wissensvermittlung vorgenommen – der wichtige Rest des Handwerklichen und Erlebnishaften kommt meist nicht mehr vor!

- Welche Methodik setze ich ein?

Lehrmethoden für das Gutachten? Wählen Sie den Dozentenvortrag zur Wissensvermittlung, dann das gelenkte Lehrgespräch zur Durchdringung, eine kurze Stillarbeitsphase zur Reflexion des Dargebotenen, eine zweiminütige Murmelphase zum studentischen Austausch und zur Aktivität und am Ende das Training am Fall.

- Welche Medien sollen mich unterstützen?

Jeder Lehrgegenstand, den Sie in den Lernhorizont Ihrer Studenten stellen, hat es nötig, ein Medium anzunehmen. Es hieße Eulen nach Athen zu tragen, Ihnen zu sagen, dass die Art und Weise, wie ein Lehrinhalt an die Studenten herangebracht wird, zugleich bestimmend ist für die Art und Weise, in der dieser Inhalt in den Studenten lebendig wird und im Gedächtnis bleibt. Das Medium bleibt an den Inhalten haften – oder die Inhalte an dem Medium? Die Medienfrage ist außerordentlich wichtig und wird von juristischen Lehrern fast immer unterschätzt. Sie ist deshalb so wichtig, weil Intention, Inhalt und Medium harmonieren müssen.

Die „Stilarten“ können bei der Vorstellung (kognitive Dimension) im Wesentlichen zunächst nur durch das verbale Medium der Sprache an die Studenten herangebracht werden, eben weil die Stilarten-Inhalte in dem Medium „Wort“ adäquate Darstellung finden. Darüber hinaus können Übersichten an der Tafel eingesetzt werden.

- Welcher curricularer Vorgabe bin ich unterworfen? – Welche Zeit steht mir zur Verfügung? – Apropos Zeit – das Dozentenproblem Nr. 1! Wer lehren will, muss Zeit haben, um die Themen, die Methoden, seine Intentionen, die Medien und die Interaktionsformen des Dozenten und seiner Studenten zusammenzuführen und auf die verfügbare Zeit hin auszurichten. Dabei müssen Sie auch mal der Zeit Zeit geben, d.h. abwarten oder verweilen können. Sie können die Zeitinszenierung starr oder locker handhaben, jedenfalls müssen Sie aber Ihre Zeit strukturieren. Das nennt man eben eine Lehr(zeit)einheit konzipieren.

2. Die Durchführungsphase

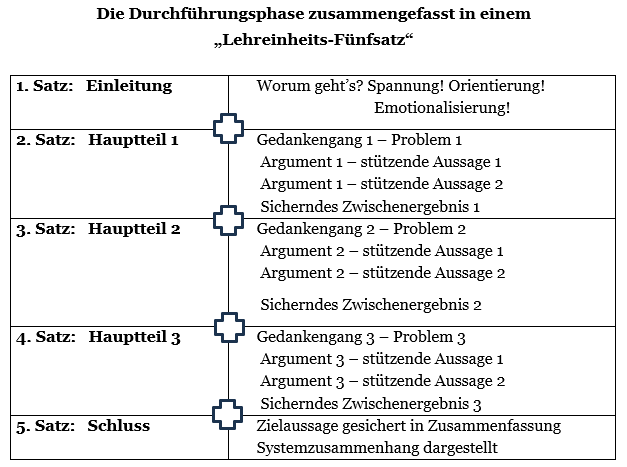

In der Durchführungsphase kommt es nun ausschließlich darauf an, die Planungen und ausgewählten Zielfestlegungen der Vorbereitungsphase zu realisieren. Eine Unterscheidung in Einleitung, Hauptteil und Schluss findet sich nicht nur in Schulaufsätzen, sondern zumindest konkludent auch in nahezu allen wissenschaftlichen Arbeiten. Man sollte diese Struktur auch immer und immer wieder in einer Lehreinheit nachvollziehen können.

Eine Lehrveranstaltung ist nie langweilig, es sei denn, der Dozent sorgt dafür. Und sie ist nie strukturlos, es sei denn, der Dozent beginnt im „Nirgendwo“ und endet im „Irgendwo“. Die wichtigen Grundoperationen, mit deren Hilfe wir den objektiven Inhalt unseres juristischen Stoffes der subjektiven Welt der Studenten vermitteln, sind: Motivieren, Freude und Verständnis wecken, Darbieten und Präsentieren, Vormachen und Zeigen, Vereinfachen, Informieren, Lenken und Führen, Überzeugen, Wahrnehmen und Beobachten, Zuhören, Behandeln, Gestalten, Helfen, Sichern, Wiederholen. Das ist eine ganze Menge!

- Die Einleitung

Jede Einleitung beginnt mit dem dozentischen „Auftritt“. „Jetzt geht mein Scheinwerfer an; jetzt trete ich auf!“ Man muss zunächst dafür sorgen, dass es einem gut geht, dass man „gut drauf“ ist: „Fühle ich mich wohl?“ – „Traue ich mir das Thema heute zu?“ – „Liegt mir das?“ Es gibt so viele „Auftritte“ wie es Dozenten gibt. Der „erste“ Eindruck sind das äußere Erscheinungsbild und die Stimme des Dozenten. Man bekommt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck! Ein kurzes Wort zur Kleiderordnung: Freizeitklamotten oder Anzug? Hinter abgewetzten Kleidern und Schlabberlook verbergen sich zwei Botschaften: 1. „Ich bin einer von Euch!“; 2. „Mir ist es egal, wie ich vor Euch erscheine!“ Beide Botschaften sind falsch. 1. Der Dozent ist keiner von „denen“!; 2. Der Dozent zeigt keine Wertschätzung gegenüber seinen Studenten. Besser ist es, zunächst eine mehr formelle Kleidung zu bevorzugen, um diese dann langsam (!) aufzulockern. Im Übrigen befriedigt man auch nur so eine gewisse Erwartungshaltung der Studenten an ihre Dozenten.

Man muss eine gute Beziehung zu „seinen“ Studenten schaffen. Kurze Begrüßung und dann ganz schnell „Zur Sache selbst“, reicht nicht. Es ist zwar naheliegend, zum eigentlichen Thema rasch überzugehen. „Keine Zeit“ und „viel Stoff“ liefern die Stichwörter, dienen den Studenten aber nur schwerlich, in eine auch emotional optimale Lernhaltung zu kommen.

Bei einem ersten Auftritt beginnt alles mit der Vorstellung: Name an die Tafel, ohne akademischen Grad, und ihn wegen der Aussprache des Namens phonetisch deutlich zu verstehen geben. Danach folgt ein bündiges, aber aufgelockertes Programm. („Als ich da saß, wo Sie jetzt sitzen“). Lernen ist eben nicht nur ein intellektuelles, sondern immer auch ein soziales und emotionales Ereignis. („Wer ist das, der da wem etwas beibringen will?“). Deswegen sollten sich auch die Studenten, wenn nicht gerade eine Massenvorlesung abgehalten wird, in einer Kurzbiographie vorstellen. (Woher komme ich? – Was sind meine Hobbies? – Was hat mich für Jura motiviert? – Was macht mich „einzigartig“? – Was erwarte ich?)

Alsdann startet der Dozent mit seinem wohl vorbereiteten „Einstieg“, in dem sechs Punkte unbedingt Beachtung finden müssen.

- Vorwissen ermitteln:

Was kann ich voraussetzen?

- Wegweiser setzen:

Woher komme ich, wohin gehe ich! Warum lohnt es sich, heute teilzunehmen?

- Zäune errichten:

Was behandele ich (noch) nicht?

- Brücken bauen:

Wie vernetze ich Neuwissen mit studentischem Altwissen?

- Appell erheben:

Was erwarte ich von den Studenten? (Spielregeln festlegen)

- Prima Klima schaffen!

Motto für den Einstieg: „Kontaktaufnahme mit Ihren Studenten!“

(Foot-in-the-door-Prinzip)

„Meine Damen und Herren!!

Ordnung ist das halbe Leben, sagt der Volksmund. Ich füge hinzu: Bei uns Juristen ist die Ordnung – um das Wort „methodisch“ ergänzt – das Ganze. Dabei fällt mir der alte Philosoph ein, dessen Namen ich vergessen habe, der resignierend erklärte: „Ich wünschte, ich hätte Jura studiert, dann hätten mein Leben im Allgemeinen, mein Denken im Besonderen und mein Schreibtisch im ganz Besonderen eine Ordnung gefunden.“ Ordnung führt zur Klarheit. Nur, was führt zur Ordnung? Diese Ordnung, jedenfalls die für uns Juristen, und den Weg zu ihr müssen wir jetzt aufspüren, denn ohne ihre „methodisch ordentliche“ Präsentation können Ihre besten Gedanken juristisch nicht überzeugen. Diese Präsentation erfolgt bei uns Juristen in der „ordentlichen“ Methode einer sog. „Gutachtenerstellung“ unter Anwendung eines „ordentlichen“ Weges, den nennen wir seit altersher „Gutachtenstil“. Es gibt zwischen dem Lebenssachverhalt, den wir lösen sollen und dem Gesetz, mit dem wir ihn lösen sollen, eine Zwischenwelt: das Gutachten.

Der Gutachtenstil ist das Lebenselixier für Sie. Elexier kommt aus dem Arabischen und bedeutet Stein der Weisen. Dieser Stil sollte Sie ganz ergreifen und Ihren Kopf erobern. Denn das Gutachten ist der juristische ‚Stein der Weisen‘

- Gutachtlich zu arbeiten – das heißt für Sie ab jetzt, juristisch zu arbeiten!

- Den juristischen Gutachtenstil zu lernen – das heißt für Sie, das juristische Denken zu lernen!

- Den juristischen Gutachtenstil zu verbessern – das heißt folglich, Ihr juristische Denken und Arbeiten zu verbessern!

Als Student sollte man den Gutachtenstil ständig üben; er ist das wichtigste Präzisionsinstrument für jeden Juristen im Umgang mit unseren Streithähnen: Fall und Gesetz! Dazu bietet der Alltag eine Fülle lehrhafter Beispiele. Mit einem solchen Alltagsfall aus Ihrem Studentenleben will ich gleich unsere heutige Lehreinheit beginnen, um Ihnen sofort etwas Handfestes mit auf den Weg zu geben. Am Ende unseres Weges steht als unser Lern-Ziel die Beherrschung des Gutachtenstils. Vertrauen Sie mir! Wir werden dieses Ziel gemeinsam erreichen.“

- Der Hauptteil, die Arbeitsphase

Nach der Einleitung müssen die Ausführungen zum Hauptteil folgen, dem Kernstück Ihrer Lehreinheit. In der Regel wird dieser Teil – egal bei welcher Art von Lehrveranstaltung – häufig stofflich überfrachtet und zu detailverliebt dargeboten. Man will einfach zu viel in Breite und Tiefe! Die Lehrstränge werden zu wenig deutlich gesponnen und fransen am Ende aus. Die Hauptsache ist nicht die Hauptsache. Nebensachen erobern den Hauptteil. Man hat nicht an das elementare Weglassen gedacht. Auch steht der Hauptteil psychologisch unter ständiger Endspurtmentalität. Man drückt nach der „Halbzeit“ schon ängstlich auf das Tempo. Der nachfolgende Satz frisst den vorhergegangenen auf. Klar: Man muss als Dozent im Hauptteil ein Alleskönner sein: Man muss umfassend informieren, stringent argumentieren, passioniert darstellen, mit den Studenten interagieren, verständlich erklären, definieren und zitieren, immer wieder subsumieren, schlussfolgern, optisch veranschaulichen, dann auch noch üben, und am Ende alles sichern. – Aber bitte nicht alles, sofort und zusammen und nicht viel zu schnell. Und vor allem: Verlieren Sie Ihre Lehrziele nie aus den Augen! Es darf einem Dozenten nicht so ergehen, als würde man als Vater Samstagmorgen vom Einkauf kommen und stolz seine Schätze präsentieren: „Schaut, was ich alles mitgebracht habe: Orangensaft, feinsten Aufschnitt und allerlei exotisches Obst. Und hier: der Champagner!“ Und die Familie sagt: „Toll! Aber wo sind die Brötchen?“ – Die Brötchen sind Ihre intendierten Lehrziele! Das aufgeschlagene und immer einsprungbereite Gesetz gehört dabei in den Mittelpunkt jeder Lehrstunde. Es muss das absolute Bestreben sein, den Hauptteil Schritt für Schritt logisch und bruchlos zu entfalten, möglichst entlang der in der Einleitung, dem Einstieg, vorgestellten Gliederung, und – man muss die Brötchen vorweisen!

Der Dozent muss den „Roten Faden“ in seiner dozentischen Hand halten!

- Gefestigt wird dieser rote Faden durch deutliche Signale, die man bewusst setzt und die die Studenten leiten. Hierzu gehören „Leitfragen“, die die Inhalte vorbereiten und mit „Wer“, „Wie“, „Was“, „Warum“ beginnen. Dieses Stilmittel der hinführenden Frage ist gerade für eine juristische Lehreinheit sehr wichtig. „Leitfragen“ an Schaltstellen der Lehreinheit festigen die Kohärenz und damit das Verständnis.

- Diesen roten Faden muss man nicht nur knüpfen und durch Leitfragen festigen, sondern ihn auch ständig auf seine Reißfestigkeit Diesen Test sollte man mit Hilfe virtueller Studentenfragen in der Vorbereitungsphase durchführen. Dazu wechselt man die Perspektive und stellt zu jedem größeren Sinnabschnitt seines Themas eine fiktive Studentenfrage, die dieser Abschnitt beantwortet haben sollte. Diese Übung sollte im Vorbereitungsprozess zu einem Zeitpunkt einsetzen, zu dem die erste Fassung der Lehreinheit, der Rohentwurf, bereits erstellt, vielleicht sogar schon einmal überarbeitet ist. Auf den ersten Blick mag es widersinnig erscheinen, im Nachhinein Fragen zu stellen, die die eigene Vorlesung dann beantwortet. Es zeigt sich jedoch, dass gerade durch diesen Perspektivenwechsel Schwachstellen und Brüche in der Darstellung des Stoffes gut sichtbar werden. Wenn sich zu einem Passus der Ausführungen keine sinnvolle Frage finden lässt, ist dieser Abschnitt mit ziemlicher Sicherheit überflüssig, logisch unklar oder er steht an falscher Stelle im Themenzusammenhang. Eine sinnvolle Frage vertieft dagegen das Verständnis oder treibt es voran. Also sollte man sich nach bestimmten Abschnitten immer die Frage stellen: „Was wollte ich mit diesem Abschnitt eigentlich erreichen?“ „Was habe ich erreicht?“ „Was könnte ich an diesem Abschnitt verändern, um mein Ziel besser zu erreichen?“

- Um die Solidität des roten Fadens zu erproben, kann man auch in jedem Großabschnitt des fixierten oder gedanklichen Lehr-Manuskripts einen Satz oder ein Satzteil unterstreichen, in dem sich die wichtigste Aussage dieses Abschnitts konzentriert findet. Die so markierten drei, vier Sätze müssten, als zusammenhängender, verdichteter „Faden-Text“ gelesen, inhaltlich sinnvoll und logisch kohärent sein.

- Wichtig erscheint es auch, gelungene „Überleitungen“ zu finden, die die Verbindungen zwischen den einzelnen Darstellungsschritten erklären und so den roten Faden Überleitungen machen als Leuchtfeuer deutlich, in welchem Zusammenhang der neu einsetzende Lehrstrang mit der bisherigen Darstellung steht.

- Auch kurze Zusammenfassungen und Zwischenergebnisse konsolidieren den roten Faden. Sie bringen keine zusätzlichen Informationen, sondern verdeutlichen an den Gelenkstellen den gerade abgeschlossenen Teil des Gutachtenaufbaus, den Anspruchsaufbau, die Subsumtionsarbeit, das im Sachverhalt gespiegelte einzelne Tatbestandsmerkmal oder die herrschende Argumentation in der Lehre oder Rechtsprechung, kurz: das gewonnene Zwischenergebnis. Zwischenergebnisse stehen immer am Ende eines Gliederungspunktes und sind deutliche Wegmarken für den durchschrittenen, aber auch für den weiteren Weg.

Motto für den Hauptteil: „Reduktion der Komplexität“! und „Spinne den roten Faden, aber reißfest!“

„Meine Damen und Herren,

vergleichen Sie bitte einmal die folgenden vier Holland-Wochenend-Planungen der Studienfreundinnen Sabine, Susanne, Sandra und Stefanie miteinander:

(Fälle werden schriftlich verteilt und es wird eine kurze Pause eingelegt)

Sabine:

„Am Wochenende könnte ich nach Holland ans Meer fahren.

Das setzt voraus, dass ich Geld habe, dass ich Zeit habe und dass mein Freund Oli mitfährt.

Oli hat Lust, ich habe Zeit, da meine Klausuren gerade vorüber sind, aber ich habe kein Geld mehr.

Also kann ich am Wochenende nicht nach Holland ans Meer fahren.“

Susanne:

„Am Wochenende fahre ich nach Holland ans Meer.

Denn mein Freund Chris hat Lust, ich habe Geld und Zeit.“

Sandra:

„Am Wochenende fahre ich mit Tom nach Holland ans Meer. Basta!“

Stefanie:

„Am Wochenende fahre ich nach Holland.“

Alex: „Ich würde ja mitfahren, aber hast du überhaupt Zeit?“

Stefanie: „Ja, meine Klausuren sind gerade geschrieben.“

Alex: „Hast du denn auch Geld für eine solche Fahrt?“

Stefanie: „Verdammt, nein, ich habe mir ja gerade den neuen Tennisschläger gekauft.“

Alex: „Dann kannst du auch nicht am Wochenende nach Holland fahren!“

Stefanie: „So ein Mist auch! Scheibenkleister!“

Sie erkennen: Alle vier Mädels haben ein Problem: Sie wollen – teilweise unter bestimmten Voraussetzungen – am Wochenende nach Holland.

Dieses Problem muss gelöst werden. Eine Problemlösung hat immer zwei Elemente:

- Sie enthält eine Begründung (Lust/Geld/Zeit)

- Sie führt zu einem Ergebnis (ich fahre / ich fahre nicht)

Dabei gibt es drei Möglichkeiten der Darstellung:

Erstens: den Gutachtenstil

Das Gutachten folgt prinzipiell der Denkform, in der die Lösung erarbeitet wird, d.h. man geht von der Fragestellung aus („Kann ich am Wochenende nach Holland fahren?“) und entwickelt den Gedankengang zum Ergebnis hin.

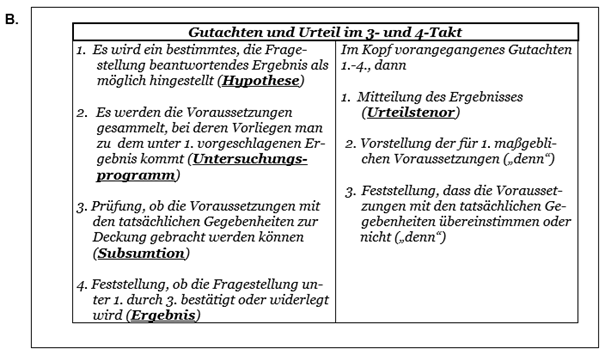

Das Denken in der Form des Gutachtenstils vollzieht sich in folgenden vier Denkschritten (wir nennen das mal Vier-Takt-Motor):

- Hypothese

Es wird ein bestimmtes, die Fragestellung beantwortendes Ergebnis als möglich hingestellt (hypothetisches Ergebnis).

„Am Wochenende k ö n n t e ich nach Holland fahren!“

- Aufstellung eines Untersuchungsprogramms

Es werden nunmehr die Voraussetzungen (sämtliche!) gesucht, bei deren Vorliegen man zu dem vorgeschlagenen Ergebnis (Holland) kommt.

„D a s s e t z t v o r a u s , dass Otto Lust hat und ich Geld und Zeit habe.“

- Subsumtion

Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „zur Deckung bringen“, „in die Entsprechung bringen“. (Wir werden gleich näher unter „Subsumtion“ „subsumieren“.)

In Ausführung des bekanntgegebenen Untersuchungsprogramms wird jetzt geprüft, ob die Voraussetzungen auch tatsächlich vorliegen.

Das Auge wandert hin und her zwischen den einzelnen Voraussetzungen Ihres Untersuchungsprogramms und den tatsächlichen Gegebenheiten.

- „Ottos Lust: ja/nein“

- „Meine Zeit: ja/nein“

- „Mein Geld: ja/nein“

Gelingt die Entsprechung – so gelingt die Subsumtion (positive Subsumtion).

Scheitert die Entsprechung –so scheitert die Subsumtion (negative Subsumtion).

- Ergebnis

Der letzte Schritt besteht darin, das Ergebnis der Prüfung (Subsumtion) festzustellen. Durch das Ergebnis wird die Ausgangshypothese, die Fragestellung, bestätigt (wissenschaftlich: verifiziert) oder widerlegt (wissenschaftlich: falsifiziert).

„Also kann ich nach Holland fahren“ (alle Voraussetzungen passen) oder

„Also kann ich nicht nach Holland fahren“ (mindestens eine Voraussetzung passt nicht).

Für den Gutachtenstil ist symptomatisch:

- Die Hypothese wird mit Wendungen wie

- könnte nach Holland fahren

- möglicherweise fahre ich nach Holland

- kommt eine Hollandfahrt in Betracht

- ist zu prüfen, ob ich nach Holland fahre

- fraglich ist, ob ich nach Holland fahren kann

vorgestellt. Das folgt daraus, dass man es bis zum vierten Denkschritt nur mit einem hypothetischen Ergebnis zu tun hat, ein Umstand, der bei der Formulierung des Gutachtens sprachlich deutlich gemacht werden muss.

- Das Ergebnis wird durch:

- also

- somit

- folglich

- daraus folgt

eingeleitet. Es ist der Schlussstein des Gutachtens.

Da zunächst nur die Fragestellung bekannt ist („Kann ich nach Holland fahren?“) und das Ergebnis noch gesucht wird („Ich fahre/ich fahre nicht“), verläuft der Gedankengang so, dass von der Fragestellung ausgegangen und Schritt für Schritt zum Ergebnis hin gefolgert wird. Würden Sie aufgefordert, dies schriftlich darzustellen, wäre Ihr Leser sehr daran interessiert, Ihre Gedankenfolge so dargelegt zu bekommen, wie sie sich entwickelt hat.

Das nennt man „ein Gutachten anfertigen“. Diesem gedanklichen Vorgehen entsprechen gewisse Eigenarten der sprachlichen Formulierung („es könnte“ – „also“), weshalb man vom „Gutachtenstil“ spricht.

Zweitens: den Urteilsstil (Drei-Takt-Motor)

Im Urteilsstil wird ein feststehendes Ergebnis begründet. Das Ergebnis der Überlegungen wird vorangestellt und die Begründung nachgeliefert, aus der dann hervorgeht, warum das Ergebnis „Ich fahre“ – oder – „Ich fahre nicht“ richtig ist. Beim Urteil fällt die für das Gutachten typische Hypothese (Fragestellung) weg, stattdessen wird sogleich das Ergebnis an die Spitze gestellt. Deshalb reichen beim Urteil drei Denkschritte aus:

- Mitteilung des Ergebnisses

„Ich fahre am Wochenende nach Holland.“

- Benennung der Voraussetzungen, aus denen das Ergebnis hergeleitet wird

„Denn Otto hat Lust, ich habe Zeit und Geld.“

- Subsumtion unter die Voraussetzungen

Zu Ottos Lust:

„Denn Otto möchte gerne ans Meer und mit mir zusammensein.“

Zum leidigen Geld:

„Denn ich habe von meinem Monatswechsel noch 300 Euro übrig.“

Zur fraglichen Zeit:

„Denn ich habe die letzte Klausur gerade hinter mich gebracht.“

Für den Urteilsstil ist symptomatisch, dass die Sätze mit „denn“ verbunden sind,

d e n n es wird ja nur begründet.

Drittens: den Feststellungsstil (Ein-Takt-Motor)

Eine Feststellung wird lediglich getroffen („Basta“), aber nicht begründet.

Um beispielsweise festzustellen, dass ein Buch eine „Sache“ im Sinne des Diebstahls-tatbestandes des § 242 StGB ist, genügt ein einziger Satz: „Ein Buch ist eine Sache“ (Basta!). Sie dürfen kein einziges Wort der Begründung hinzufügen. Würden Sie fortfahren: „Es ist nämlich ein körperlicher Gegenstand …“ würden Sie Ursache und Wirkung verwechseln. Dass ein Buch eine Sache ist, weiß man nicht, weil man den Sachbegriff auslegt, sondern umgekehrt, weil der abstrakte Begriff Sache anhand von typischen Dingen wie Buch, Auto, Geldschein, Silberlöffel, Teppich gebildet worden ist.

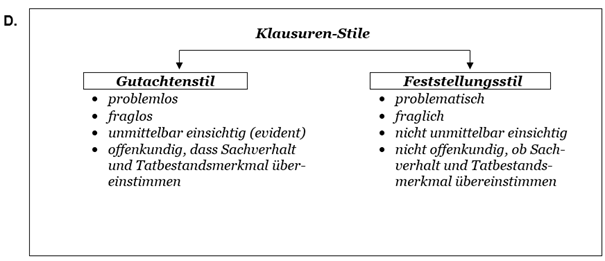

Die Präsentationsform Feststellungsstil („Basta-Stil“) verwendet man recht häufig. Es ist die normale Präsentationsform. Die meisten juristischen Dinge sind nämlich glücklicherweise unproblematisch. Entgegen der landläufigen Meinung gilt das auch für Ihre Klausuren.

Klausuren enthalten zwar immer einige Probleme, aber der überwiegende Teil ist unproblematisch und muss daher von Ihnen als Feststellung präsentiert werden. Feststellungen erfordern nur einen geringen Aufwand. Diese Präsentationsform ist daher zeitlich und räumlich äußerst ökonomisch. Sie erleichtert nicht nur dem Klausuranden, sondern auch dem Leser, also dem Prüfer, das Leben. Das wird sich in einer guten Benotung auswirken. Die Präsentationsform „Feststellung“ ist freilich ungewohnt. Sie klingt nicht wie der übliche juristische Gebetsruf, und deshalb neigen die Klausuranden dazu, die – unvermeidbaren – Feststellungen in ihren Klausuren mit juristisch klingenden Gutachtengarnierungen zu versehen. Wenn die meisten Klausuranden in ihren Klausuren mit der Zeit nicht zurechtkommen, dann liegt hierin die tiefere Ursache.

Merken Sie sich aber bitte: Das Ergebnis kann natürlich auch beim Urteil und der Feststellung erst dann mit Bravour an die Spitze gestellt werden, wenn die Begründung und das Ergebnis feststehen. Der gedankliche Weg hin zu dem Ergebnis ist auch nur in der Denkform des Gutachtens möglich. Jedem Urteil und jeder Feststellung ist deshalb notwendig ein – im Kopf überlegtes – Gutachten vorausgegangen.

Kurze Zusammenfassung für Sie, meine Damen und Herren:

Gutachten heißt: Frage aufwerfen, Voraussetzungen sammeln, erörtern, beantworten (Also-Stil: Hypothese – Untersuchungsprogramm – Subsumtion – Ergebnis).

Eben: Unser Vier-Takt-Motor!

Urteil heißt: Ergebnis hinstellen, Voraussetzungen nennen und begründen (Denn-Stil: Ergebnis, Voraussetzungen, Subsumtion).

Eben: Der für uns im Giftschrank stehende Drei-Takt-Motor!

Feststellung heißt: Ergebnis feststellen ohne Begründung.

Eben: Unser Basta-Stil!

Sie haben jetzt fünf Minuten Zeit, sich in Ruhe die Übersichten anzuschauen und über sie nachzudenken. (Den Studenten werden in einer kurzen Unterbrechung die folgenden Arbeitsblätter A-E ausgeteilt):

Meine Damen und Herren!

Zurück zu unseren Hollandfahrerinnen Sabine, Susanne, Sandra und Stefanie:

In welchen Stilarten sind sie vorgegangen?(Lehrgespräch – Frage und Antwort)

- Sabine ist im Gutachtenstil zu Werke gegangen. Richtig! Woran erkennen Sie das?

- Susanne hat den Urteilsstil Genau! Woran machen Sie das fest?

- Sandra wandte den Feststellungsstil Okay! Ich sehe, Sie können es!

- Und Stefanie? Sie ist eine Chaotin: Sie hat das Ergebnis vorangestellt (Urteil), ohne zuvor ein gedankliches Gutachten angefertigt zu haben. Wenn sie sich nicht schleunigst um den Gutachtenstil bemüht, wird sie um viel Frust im Leben nicht herumkommen.

Wenn Sie eine juristische Klausur schreiben, müssen Sie imstande sein, die jeweils richtige Auswahl unter diesen drei verschiedenen Präsentationsformen zu treffen (vgl. Blatt A, B).

In ein und derselben Klausur müssen Sie ständig zwischen den Stilarten wechseln. Dabei steht immer eindeutig fest, wann man welche Präsentationsart anbringen muss; dazu später mehr.

Im Studium hat man ausschließlich Gutachten zu schreiben, keine Urteile. Deshalb bleiben wir auch zunächst beim Gutachten.

„Gutachtenschreiben“ heißt nun nicht, dass Sie ständig im Gutachtenstil daherschwadronieren müssen. Die an falschen Stellen gebetsmühlenartig verwendete Präsentationsform Gutachten birgt nämlich eine gravierende Gefahr: Sie verführt dazu, den Sachverhalt und das Gesetz abzuschreiben und wiederzukäuen. Das sind sinnlose Beschäftigungen. Der Prüfer kennt beides. Er ärgert sich, wenn er solche nicht zielführenden Ausführungen lesen muss. Ärgere nie deinen Prüfer (Überlebensregel)!

Klar ist: Der Gutachtenstil ist äußerst aufwendig – Urteils- und Feststellungstil sind äußerst ökonomisch!

Klar muss zwischen uns auch der Spruch meiner geliebten Großmutter sein: Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache immer die Hauptsache ist.

Das heißt übertragen auf Ihre Klausuren:

Unmittelbar Einsichtiges – was direkt einleuchtet – ist Nebensache.

Nebensachen im Feststellungs- bzw. „Basta-Stil“ schreiben.

Mittelbar Einsichtiges – was nicht direkt einleuchtet – ist Hauptsache.

Hauptsachen im Gutachtenstil ausdrücken.“

- Der Schlussteil

Der Schlussteil Ihrer Lehreinheit ist viel variabler gestaltbar als der einleitende Einstieg. Denn es gibt für diesen Schlussstein viel weniger verbindliche Regeln als bei der einleitenden Bekanntgabe des aufreißenden (und mitreißenden) Lehr-Angebots. Erwartet wird von den Studenten im Schluss aber zumindest eine ergebnissichernde Zusammenfassung, die allerdings nicht im „Bonsai-Stil“ das ganze Thema noch einmal rekapitulieren sollte. Danach bietet sich vielleicht eine Überleitung an, eine Verknüpfung mit „morgen“, welche die nachfolgende Lehreinheit öffnet („Morgen werden wir dann …“) oder gar eine kleine Diskussion anfacht („Welche Fragen haben Sie?“). Man kann hier auch Rückmeldungen an die Studenten geben und einholen.

Hier ist auch der Platz, um Materialien zu verteilen. Immer am Ende, niemals am Anfang. Sonst besteht die Gefahr, dass Studenten sich darauf verlassen und nicht mehr zuhören wollen.

Einige Tipps für den Schlussteil:

- Ergebnisse als Highlights klar und einprägsam formulieren und als Erinnerungsanker sichern („Was nehmen wir mit aus dieser Stunde?“)

- Einzelne Aspekte der Lehreinheit plakativ verknüpfen („Wichtig war mir Folgendes!“)

- Hinweise auf weiterführende, nicht gelöste Probleme in Literatur und Rechtsprechung („Schauen Sie doch einmal zur Vertiefung in …!“)

- Kritische Anmerkungen zum Thema der Lehreinheit („Irgendwie haben wir dabei juristische Bauchschmerzen“)

- Grenzen der angewandten Aufbereitung zeigen („Folgendes haben wir nicht behandelt und wollten wir auch gar nicht behandeln“)

- Das Schlussstück ist das abschließende Wort! Man muss versuchen, den letzten Eindruck des letzten Wortes auch für sich persönlich zu nutzen! („Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit Ihnen heute gearbeitet zu haben“, „Vielen Dank für Ihre aktive Mitarbeit“)

- Problemstellung erweitern, Fenster öffnen („Interessant wäre ja noch …“)

- Dialog mit Studenten vorbereiten („Ich würde mit Ihnen gerne folgende Frage gleich im Anschluss diskutieren“)

- Klausurennähe oder -abstand zum Thema schaffen („Das kommt vielleicht noch einmal auf Sie zu!“)

- Ausblick auf verwandte Themen („Wir blicken mal über unseren juristischen Zaun in die ZPO.“)

- De lege lata – de lege ferrenda – Vergleich („Wenn Sie Gesetzgeber wären – hätten Sie eine Idee, die unser Problem besser regeln könnte?“)

- Auf keinen Fall noch neue Fälle oder Entscheidungen bringen!

Jede Lehreinheit gewinnt an Geschlossenheit, wenn man im Schlussteil auf Ziele, Fragen und Anregungen aus der Einleitung zurückgreift. Der in der Einleitung hoffentlich angelegte Spannungsbogen muss aufgegriffen und am Ende abgebaut worden sein. Das Ende muss dem Anfang freudig die Hand geben!

Motto für den Schlussteil: „Rückblick und Ausblick“.

„Meine Damen und Herren!

Keine Angst: Sie wachsen mit mir in den nächsten Stunden so ganz von alleine allmählich in das „Gutachten“ hinein! Sie werden sehr schnell die Fähigkeit erwerben, zwischen der gesunden Normalität und den pathogenen Problemen in der Klausur zu unterscheiden. Sie werden imstande sein, Ihre Präsentationsform an die jeweilige Situation anzupassen. Diese Fähigkeit erwirbt man nicht von selbst, man muss sich schon darum bemühen. Das geht nicht nur Ihnen so, in allen Branchen will das „Verkaufen“ gelernt sein.

Auf Morgen können Sie sich freuen, denn dann werden wir das eben anhand eines alltäglichen Problems Erlernte („Hollandfahrt“) in eine andere Tonart transponieren, nämlich in die spezifisch juristische.

Ich hoffe, dass Sie bis hierher schon erkannt haben, wie wichtig das problemhafte, vorwärtsentwickelnde Denken im Gutachtenstil auch in Ihrem privaten Leben ist. Wie viel Kummer, Frust und Wut könnten sich die Menschen ersparen, wenn sie ihre Probleme ruhig und sachlich im Gutachtenstil angingen, statt sie – wie die Chaotin Stefanie – im Hauruckverfahren zu lösen versuchen. „Erst denken – dann sprechen“, sagt der weise Volksmund und trifft den Nagel auf den juristischen Kopf. Erst das Ergebnis herauszuposaunen, um dann feststellen zu müssen, dass es an allen Ecken und Enden an den Voraussetzungen hapert, ist eine Eselei.

„Warum das alles?“, fragen Sie. – Die Lösung und Beherrschung des Gutachtenstils mit seiner schicksalhaft verbundenen Subsumtionstechnik machen den Weg frei für die Lösung und Beherrschung aller juristischen Fallprobleme in Theorie und Praxis. Immer hat es ein Jurist mit einem Lebenssachverhalt einerseits und mit Gesetzen andererseits zu tun, die er zur Deckung oder Nichtdeckung bringen muss (vgl. Blatt C). Es gibt juristische Lehrstücke, die sind exakt nur auf einen einzigen Fall zugeschnitten. Andere passen immer. Dazu gehören das Gutachten und die Subsumtionstechnik. Diese Lehreinheit ist auch deshalb so wichtig, damit Sie sehr schnell begreifen, wie Juristen „ticken“!

Ich hoffe, dass es mir bis hierher gelungen ist, einen Ansatz für eine teilnehmende Einbeziehung Ihrerseits zu bieten.

Meine Damen und Herren, was nehmen wir mit? Ich fasse die heutige Lehreinheit in einem abrufbereiten Satz für Sie zusammen: Achten Sie ab jetzt immer gut auf das Gutachten, oder noch prägnanter für Ihren Gedächtnisspeicher: Gut achten auf das Gutachten mit seinem H!P!S!E!: Hypothese Prämisse Subsumtion Ergebnis.

Ich möchte nun auf Morgen einen kurzen Ausblick halten: Dann werde ich unsere zwei neuen methodischen Anfangshelden, den Gutachtenstil und die Subsumtionstechnik, in erneuter Pracht in ihrem eigentlichen Element darstellen, nämlich in ihrer praktischen Anwendung zunächst am StGB-Fall, dann am BGB-Fall. Freuen Sie sich darauf! Die Anfangshelden sollen Ihnen vertraut und bedeutsam werden; sie haben tragende Bedeutung für Ihr gesamtes Juristenleben! In der Juristerei müssen wir – wie in der Architektur – zwischen tragenden und lastenden Teilen unterschieden: Das Gutachten mit seiner Subsumtionstechnik gehört zu den tragenden Teilen!

Morgen also ohne weitere Umschweife der große Sprung in das Gutachten des StGB und des BGB. Dann wird es Ihnen zeigen, was es kann!“

Wenn Sie als Dozent mit dem Handlungskonzept der Stilarten insgesamt fertig sind, sollten Sie einmal Ihre Studenten fragen, ob sie das sichere Gefühl haben, es begriffen zu haben und ob sie mit dem didaktischen Lehrkonzept zurechtgekommen sind. Man darf sich nicht scheuen, gleich zu Beginn und dann immer wieder solche Fragen in den Kreis seiner Studenten zu geben. Die Studenten sind Experten bei der Beurteilung dozentischer Lehre. Diese Annahme stützt sich auf die langjährige Lernerfahrung, welche die Studenten als Schüler im Verlaufe ihrer schulischen Sozialisation gemacht haben. Sie haben ein untrügliches Gespür, ob sie etwas gelernt und vor allem verstanden haben. Ein besseres erstes Feedback als durch die unmittelbare mündliche Evaluation der Studenten kann man nicht haben. Diese Chance sollte man nicht ungenutzt verstreichen lassen, gerade am Anfang nicht. Man zeigt sich offen, Kritik zugänglich, man offenbart Korrektur- und Lernbereitschaft und gibt den Studenten immer wieder zu verstehen, dass man sie ernstnimmt. Man muss diese „direkte“ Evaluation als Mutmacher nutzen und gnadenlos optimistisch sein!

Die 4 Scharnierstellen dieser „5 Sätze“ muss man sich und den Studenten immer bewusstmachen, in jeder Lehreinheit! Und: Die „5 Sätze“ variieren in der Zeit.

Einige Grundoperationen des Lehrens gelten mehr oder weniger stark ausgeprägt für alle drei Phasen.

- Ich muss immer interpretieren (erklären, auslegen, deuten),

- ich muss immer reflektieren (über alles nachdenken),

- ich muss immer analysieren (in Einzelteile zerlegen),

- ich muss immer antizipieren (vorwegnehmen),

- ich muss immer strukturieren (den Aufbau bestimmen),

- ich muss immer priorisieren (den Vorrang einräumen) und

- ich muss immer … entscheiden, wie ich das Begreifen der Studenten optimieren (verbessern) kann.

Zu 3. Die Auswertungsphase

In der Auswertungsphase stellen sich als Kardinalfragen, die nach der Erreichung der geplanten, ausgewählten und begründeten Lehr-Ziele und die nach den optimierenden Schlussfolgerungen. Denn: Nach der Lehrveranstaltung ist vor der Lehrveranstaltung. Das Ende der Auswertungsphase ist basierend auf Ihren Schlussfolgerungen aus Ihren Evaluationen der Anfang Ihrer nächsten Vorbereitungsphase! (Siehe dazu auch „Wie kann ich feststellen, ob ich ‚gut’ bin?“, 34. Frage)

Die wichtigsten Grundoperationen in der Auswertungsphase sind:

- Die statistische Phase: Evaluieren zur Prüfung, Erfassung und Kontrolle meiner gehaltenen Lehreinheit („Wie bin ich angekommen?“ und „Habe ich meine Lehrziele erreicht?“).

- Die dynamisch, progressive Phase: Analysieren zur Verbesserung und Optimierung meiner zukünftigen Lehreinheit („Was kann ich bessermachen?“).