29. Frage

Was hat es mit dem Entkomplizierungswerkzeug ‚Baumdiagramm‘ auf sich?

Das Baumdiagramm ist der zentrale Helfer im Kampf gegen die juristische Komplexität. Es ist das Beste, was ich Ihnen für Ihre juristischen Lehreinheiten als didaktischen „Aufheller“ anbieten kann, der Baum der Erkenntnis. Wer jemals die Gelegenheit hatte, diesen Helfer im „zentralen Mittelfeld“ einer gelungenen Lehreinheit kennenzulernen, wird ihn in jeder seiner Lehrveranstaltungen assistierend einsetzen.

Im Jurastudium gibt es keine Labore und keine Präparationsräume wie in den Naturwissenschaften, keine Experimentierobjekte und keine Leichen wie in der Medizin und auch keine Werkzeuge wie im Handwerk. Recht kann man nicht anfassen, nicht „be-greifen“. Die Rechtslehre kennt keine körperliche Realität, in ihr wird ausschließlich mit Text berichtet in Sprache und Buchstabe: Vorlesung, Lehrbuch, Gesetz. Der Student muss daraus seine eigene Vorstellung entwickeln, modern: konstruieren.

Jetzt kommt aber etwas in der Rechtsdidaktik oft Vernachlässigtes hinzu: das Bild, das „Bild vom Recht“ oder das „Recht im Bild“. Egal wie herum, es geht um logische System- oder Strukturbilder, um sog. Baumdiagramme, klassisch „arbores“. Es handelt sich um hierarchische Ordnungen über mehrere Ebenen hinweg.

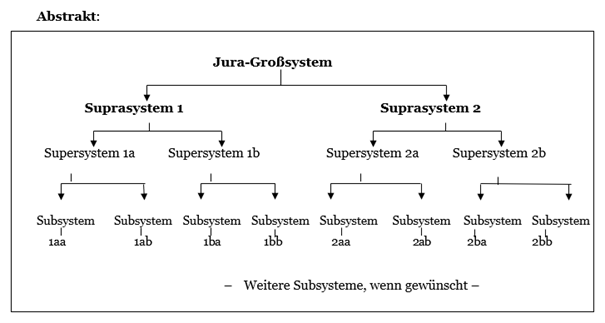

Ein besonders auffallendes Ordnungssystem überragt bekannterweise alle anderen in der Juristerei: Es ist das der Hierarchie. Es ist ein Ordnung-in-Ordnung-System. Jedes juristische Ordnungs-System enthält juristische Ordnungs-Untersysteme und ist selbst wieder mit anderen gleichrangigen juristischen Ordnungs-Systemen in eine Serie von juristischen Ordnungs-Über-Unter-Systemen eingebettet. Als Eselsbrücke könnte der Merkspruch dienen: „Dem System Jura ist das System systemimmanent.“

Diese aller Juristerei eingeborenen Baupläne muss man beim Lehren immer wieder offenlegen! Am Besten in jeder Lehreinheit ein Mal! Man muss den Studenten ganz schnell ein nach „Baumdiagramm-Systematisierung“ strebendes Denken angewöhnen. Das Denken in solchen System-Bäumen ist ganz wichtig für das Verstehen juristischer Bildungsinhalte, aber auch für die juristische Methodik und das Klausurenschreiben, woraus deutlich wird, dass man sie an jeder Schnittstelle seiner Vorlesung präsentieren kann, ja, Juralehren ohne sie eigentlich gar nicht „geht“.

Das Wort „System“ (gr.: sýstema = Gebilde) bedeutete ursprünglich ein aus mehreren Teilen zusammengesetztes und gegliedertes Ganzes. Heute versteht man unter System eher eine geordnete Verbindung zusammengehöriger Denkinhalte (bei uns: juristische Inhalte) zu einem relativ geschlossenen, sinnvollen Ganzen (bei uns: Rechtssystem). Wenn die im System vereinigten Denkbestimmungen ein Ganzes darstellen und innerlich verbunden sind, bilden sie einen gegliederten Organismus. Die Juristerei stellt sich als ein solcher Organismus dar, als solcher Inbegriff von Inhalten, als ein Ganzes von Begriffen, Prinzipien, Sätzen und Wahrheiten. Sie erscheint als ein Aufbau aus einfachen, sich nach oben fortgesetzt verkomplizierenden abstrakten Elementen, wie Stockwerke, die sich übereinanderlagern. Umgekehrt gliedert sich die Juristerei nach ihren Rechtsbereichen und einer hierarchisch abgestuften Begriffsfolge, der organischen Einheit des juristischen Gegenstandes entsprechend. Durchweg werden die Glieder dieser Systeme durch Definitionen festgelegt, deren jede mit Rücksicht auf die übrigen formuliert ist, und welche die sich unterhakende Identität der zusammengesetzten Denkinhalte der Gesetze sichern. Wahrscheinlich haben Sie schon selbst solche System-Bäume als rechtsdidaktische Mittel benutzt. Denken Sie nur an Ihre Darstellung der Rechtsordnung mit ihrer Unterteilung in Privatrecht und öffentliches Recht und den sich nach unten fast unendlich verzweigenden Untergliederungen.

Das riesige Gewimmel der für den Studenten neuen bürgerlichrechtlichen oder strafrechtlichen Paragrafen kann der Student nur mit dozentischer Hilfe systematisch-hierarchisch denken, so wie andere „Gewimmel“ auch:

- „Großsystem Kosmos“: Galaxien-, Sonnen-, Planetensysteme;

- „Großsystem Körper“: Organ-, Gefäß-, Kreislauf-, Nervensysteme;

- „Großsystem Politik“: Staats-, Verwaltungs-, Wirtschaftssysteme,

- „Großsystem Recht“: Öffentlich-rechtliche, bürgerlich-rechtliche, strafrechtliche Systeme

Hier bewährt sich wieder der „Satz der juristischen Rechtsdidaktik“: Die Reduktion der juristischen Komplexität auf einfache juristische Elemente zur Reproduktion der juristischen Komplexität. Nichts anderes steckt hinter den Baumdiagrammen.

Worum es geht: Der Student muss bald begreifen, dass alles keine Zauberei und kein kunterbuntes Paragrafengewimmel in „Recht und Gesetz“ ist, sondern dass (fast) immer System und Struktur dahinterstecken. Nicht Modul neben Modul zu stellen, sondern Interdependenzen zu schaffen, ist die originäre rechtsdidaktische Aufgabe des Dozenten. Das Lehrbuch verleitet zur Linearität, in der Vorlesung kann man systematische Querschnitte (Schleifen) bilden. Wird nun bei den Studenten diese Erkenntnis früh geweckt und fest verankert, dann wird auch die Chance, sich später im „System Rechtsordnung“ zu verlaufen, gering. Von alleine kommt keiner dahinter! Der Dozent sollte seine Studenten möglichst gleich von der ersten Stunde an schon bei seinem „Überblick über meine Vorlesung“ zum Bestaunen und Erklären der System-Bäume der juristischen Erkenntnis verführen!

Die Studenten kennen das Baumdiagramm meist noch aus den Naturwissenschaften am Gymnasium (s.o. Kosmos, Körper, Politik), für sie ist es nicht so neu. Sie kennen aber nicht seine sechs vitalen rechtsdidaktischen Funktionen.

- Aufmerksamkeitsfunktion: Baumdiagramme sind Lockmittel für den Inhalt und fesseln das Auge. Gesetzliche Inhalte werden in visuelle Inhalte übertragen.

- Unterhaltungsfunktion: Baumdiagramme lockern auf und erzeugen Spannung. Sie entstehen immer erst vor dem äußeren und dann vor dem inneren Auge der Studenten.

- Erinnerungsfunktion: Baumdiagramme schaffen aufgrund des bekannten Bildüberlegenheitseffekts langlebige juristische Gedächtnisinhalte.

- Verständnisfunktion: Baumdiagramme dienen als sprachtextreduzierte Entschlüsselungen dem optimalen Durchdringen von Zusammenhängen und somit der Komplexitätsreduzierung.

- Modellierungsfunktion: Baumdiagramme modellieren gedanklich die Rechtsmaterie, da der Kontext klar und deutlich hervortritt und die strukturellen Eigenschaften auf die Rechtsmaterie übertragen werden.

- Abgeschlossenheitsfunktion: Baumdiagramme bringen ein juristisches Teilsystem abschließend unter Dach und Fach, aber eben nur einen Teil. Das muss man den Studenten sagen, da sie sonst meinen könnten, es handele sich um eine vollständige Darstellung.

Wie funktioniert nun so ein Baumdiagramm? – Sein Prinzip ist einfach!

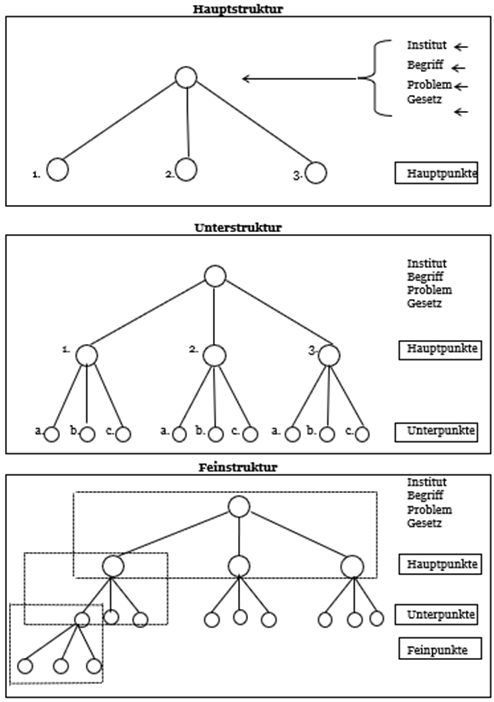

Die Struktur eines Baumdiagramms kann mit der Ansicht eines Baumes aus der Froschperspektive verglichen werden. Während der „Stamm“ mit dem Thema bezeichnet wird, markieren die „Äste“ zugehörige Hauptpunkte, die „Zweige“ Unterpunkte und die „Blätter“ Feinpunkte. Die Technik kann man schnell erlernen.

Erklären Sie Ihren Studenten die nachfolgenden vier Schritte, die sie zu einem Baumdiagramm hinführen.

- Schritt:

Nehmen Sie einen DIN-A4-Bogen im Querformat und schreiben Sie oben in die Mitte des Blattes das zentrale Thema. (Versuchen Sie es doch einmal mit dem Thema: „Defizite in der traditionellen juristischen Wissensvermittlung“.)

- Schritt:

Von Ihrem Zentrum (dem „Wipfel“ Ihres Baumes) gehen Hauptäste aus, die Ihr Thema in einzelne Bereiche – Hauptpunkte – aufsplitten; Sie gewinnen eine Grobstruktur. Auf die Hauptäste schreiben Sie die Hauptpunkte als prägnante Stichwörter.

- Schritt:

An die Hauptäste können weitere Zweige und Blätter (aber niemals mehr als 4 Ebenen) angefügt werden. Sie stellen einzelne Ideen oder Ideengruppen dar. Nun werden Sie es zu schätzen wissen, ein DIN-A-Blatt im Querformat gewählt zu haben. Einzelne Stichwörter als Bezeichnungen der Zweige genügen als Assoziation für Ihr Gedächtnis und Gehirn. Doch sollten die Schlüsselwörter von Ihnen mit Pfiff individuell und merkfähig gewählt sein.

- Schritt:

Nachdem Sie das Baumdiagramm erstellt haben, können Sie durch Nummerierungen Prioritäten setzen oder Bearbeitungsreihenfolgen festlegen.

Ein paar Grundregeln für Sie zu diesem „Baum der Erkenntnis“:

- Machen Sie sich genau klar, welchen juristischen Inhalt sie transportieren wollen und welchen didaktischen Zweck (Funktion, s.o.) Sie erreichen wollen.

- Schreiben Sie immer in Druckbuchstaben! Die Begriffe werden vom studentischen Auge so besser wahrgenommen.

- Nehmen Sie kurze, prägnante, individuelle, griffige Begriffe und Symbole! Sie werden als Bild aufgenommen und besser gemerkt. Text und Bild ergänzen sich!

- Benutzen Sie für Stamm, Ast, Zweig und Blattzweig vertikal (Begriff, Hauptpunkt, Unterpunkt, Feinpunkt) oder horizontal (alle Haupt-, Unter- und Feinpunkte) möglichst unterschiedliche Farben! Aber in Ihrer ganzen Lehrreihe immer dieselben: „Rot“ für Stämme; „Gelb“ für Äste, etc. … So lassen sich Zusammenhänge im Geäst besser verdeutlichen.

- Setzen Sie gestalterisch nicht mehr als 4 Ebenen ein! Das studentische Gehirn weigert sich sonst mitzumachen.

Lassen Sie Platz in jeder „Etage“! Denn: Was Ihnen erst später einfällt, lässt sich dann noch unschwer einhängen.

Es gibt keinen (!) Bereich, in dem man als Dozent das „Kreativitätswerkzeug Baumdiagramm“ nicht effizienzsteigernd einsetzen kann! Versprochen!

Es existiert eine mannigfaltige Auswahl solcher Strukturbilder aus dem gesamten juristischen Stoff, die sich sämtlich im Sturm der Studentenkritik bewährt haben und als dankbare Hilfen aufgenommen werden. Es gibt überhaupt kein Problem oder Stoffgebiet, welches man nicht in der anempfohlenen Diagrammform strukturiert darstellen kann – man muss sich nur darum bemühen und sich im Baumdiagrammdenken und Strukturieren trainieren! – Das Geheimnis des juristischen Lehrens ist in gewisser Weise ein ständiger Umcodierungsvorgang von Subsystem zu System zu Supersystem, von klein zu groß, von konkret zu abstrakt – man könnte auch sagen: ein permanenter Systemstress im permanenten „Blick nach oben – Blick zur Seite – Blick nach unten – Verfahren“.

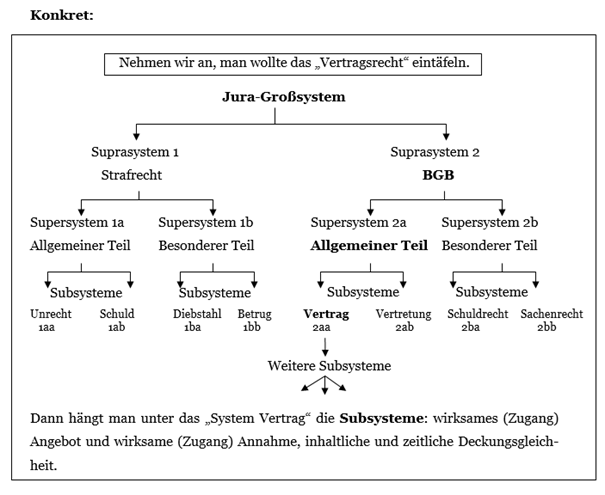

Ein Beispiel: Der Weg vom Abstrakten zum Konkreten!

Die Studenten sehen, dass jeder beliebige Punkt innerhalb eines solchen hierarchischen Strukturbaums durch eine dreifache Blickrichtung seine Prägung erhält:

- Blick nach oben – höhere, abstraktere Begriffe: „AT“; „BGB“

- Blick nach unten – niedrigere, konkretere Begriffe: Angebot, Annahme etc.

- Blick zur Seite – parallele, gleichgelagerte Begriffe: „Vertretung“,

„Rechtsgeschäfte“; „Anfechtung“ etc.

Man sollte gleich zu Beginn jeder Lehreinheit seinen gesamten zu lehrenden fachjuristischen Stoff über ein Baumdiagramm ins Blickfeld der Studenten rücken, dann sich wieder aus dem System herausziehen, aber immer wieder hineinbuchstabieren.

Die Studenten werden mit freudigem Verständnis selbst sehen,

- warum die wichtigste Ebene der Systemhierarchie nicht die unterste, sondern die oberste ist;

- warum sie, je höher sie in den Ebenen emporklettern, desto mehr vereinfachen;

- warum ein immer wieder erneutes Abfahren der Strukturen mit dem Zeigefinger nach oben, nach unten und links und rechts nicht umständlich und „typisch schulmäßig“ ist, sondern die Sicherheit bringt, die später die Abkürzungen ermöglicht, direkt zu den Problemen auf der untersten Ebene zu gelangen, ohne sich zu verfahren;

- warum nur über die Grobstrukturen Überblicke über das Ganze gewonnen werden können.

Zeigen Sie Ihren Studenten den Nachthimmel!

„Wenn Sie etwas von Himmelskunde verstehen, meine Damen und Herren, so sehen Sie den Himmel nicht übersät von einem unsystematischen Gewimmel von Sternen, sondern Sie fügen Gruppen von Sternen zu Gestalten von Sternbildern (Systeme) zusammen, die Sie in Sonnensysteme, dann in Galaxien und letztendlich hierarchisch in den Kosmos einstellen. Genauso ergeht es Ihnen allmählich im Jurastudium. Sie sind kein Jura-Astrologe mehr, sondern ein nach Ordnungssystemen strebender Jura-Astronom! Vom Horoskop zum Teleskop! Entschuldigen Sie, aber man muss die Welt ab und zu simplifizieren, weil das häufig der einzige Weg ist, auf dem man weiterkommt und verstanden wird.“

Man kann nun keineswegs behaupten, dass der Student damit das Recht in seinen Tiefen und Untiefen und mit seinen tausend Stolperstricken „beherrscht“. Worum es geht, ist, dass bei ihm die Erkenntnis über das „System Recht“ wächst. Mit solchen Systemen hat man Landkarten im Kopf und kann sich, egal was an Problemen auf einen zukommt (und das werden gerade am Anfang nicht wenige sein), orientieren. Der Student kann sich selbst immer mit Baumdiagramm-Wegweisern in die Gesetzessystematik hineinfinden; er kann seine neuen Erkenntnisse an die alten Erkenntnisse besser ankoppeln und Neues wie Altes in die System-Bäume eintäfeln.

Dieses Freilegen der Zusammenhänge, dieses Öffnen der Augen, um die hierarchisch gegliederte Jurawelt hereinzulassen, ist ein allmählicher Prozess, an dem mitzuwirken des Schweißes der Edlen würdig wäre. – Das Baumdiagramm ist das didaktische Abbild dieser Hierarchie.

Dieser juristische „Lehrhelfer“ ist von allergrößter Bedeutung für das juristische Lehren. Er ist Garant dafür zu verhindern, dass Informationen von dem Ultrakurz- und Kurzzeitgedächtnis der Studenten bewusst oder unbewusst nicht ins Langzeitgedächtnis transportiert oder von diesem wieder vergessen werden. Den Einsatz der Baumdiagramme beherrschen nur wenige Dozenten sicher. Und doch liegen diese System-Bäume allen juristischen Denkvorgängen und Tätigkeiten zugrunde, allen! Man muss lernen, in Form solcher Systembäume den zu erarbeitenden Stoff, den Fall, das Gesetz, die Anspruchsgrundlage, das Delikt, das Rechtsinstitut, schlicht alles Juristische zu systematisieren. Man muss das Recht optisch so darstellen! Der Student ist ein Augentier. Um Wissensgebiete begreiflich zu machen, sollte man mehr zum Auge reden. Das Mittel: das Baumdiagramm, der juristische Baum der Erkenntnis!

Sie sollten mit Ihren Studenten öfter und immer wieder begriffliche Zusammenfassungen mit der hierarchischen Baumdiagrammmethode üben. Sie entwickeln und trainieren damit das Abstraktionsvermögen der juristischen Studenten, das sie so dringend brauchen. Der größte Lerneffekt tritt wohl dann ein, wenn der Student ein Baumdiagramm selbst erstellt. Dazu muss man ihn anhalten. In einer schulenden Demonstration kann man Einzelbegriffe nennen, die von den Studenten unter Oberbegriffe gefasst werden sollen, oder man nennt Oberbegriffe, unter die Einzelbegriffe subsumiert werden können. Man beginnt mit „Möbeln“, „Lebewesen“ und leitet über in „Erfüllung“, „Aufrechnung“, „Erlass“, „Hinterlegung“ – was ist der gemeinsame Oberbegriff? Umgekehrt: Das Erlöschen umfasst welche Einzelbegriffe? – „Eigentum“, „Besitz“, „Körper“, „Gesundheit“, „Ehre“ – welche begriffliche Klammer umschließt diese Begriffe? – Umgekehrt: Was sind durch § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechtsgüter? – Immer wieder muss man seine Studenten anhalten, Baumdiagramme zu bilden und sich darin zu üben. Das Aufbrechen von Begriffen in Baumdiagrammen, das Bündeln von Einzelbegriffen in Form begrifflicher Verallgemeinerungen ist eine zentrale Denkleistung bei der juristischen Strukturierung und gedanklichen Hierarchisierung. Es fördert und fordert die studentische Lernfähigkeit.

Viele Skripten und viele Dozenten – wie im Übrigen auch die meisten Lehrbücher und insbesondere die Kommentare – gehen meist einen anderen Weg: Sie favorisieren nicht die Baumdiagrammtechnik, sondern das sogenannte punktuell-lineare Denken. Dabei werden Sachgebiet für Sachgebiet, Gesetz für Gesetz, Tatbestandsmerkmal für Tatbestandsmerkmal, Anspruchsvoraussetzung für Anspruchsvoraussetzung, Punkt für Punkt getrennt angegangen und geradlinig-vertikal nach unten ohne netzknüpfende horizontale Seitenblicke abgehandelt, oft nur abstrakt. Manchmal gehen diese Lehrmeister auch anhand eines oder mehrerer mehr oder weniger plakativer „Fällchen” vor, allerdings ohne immer wieder den Weg über die vertikal höher und horizontal seitlich gelagerten Baumstrukturen zu nehmen.

Häufig wird ein weiterer Fehlgriff getan, indem man den als Einführung gedachten „Ausgangsfall“ pausenlos so variiert, dass der Student zum Schluss den Ausgangsfall gar nicht mehr im Auge hat. Stichwort: Abwandlung bis zur Unkenntlichkeit. Der Student ahnt zwar, dass irgendeine höhere Systematik dahinterstecken muss, verbleibt aber, mit sich allein gelassen, in der meist unbegründeten Hoffnung, diese Systematik eines fernen Tages auch einmal zu durchschauen. Stamm für Stamm (Punkt für Punkt) wird vom Dozenten oder Lehrbuch mit Mühe und Fleiß jeweils als Solitär in Linien gepflanzt, ohne dass sich diese isolierten und zusammenhanglosen Einzelstämme im Langzeitgedächtnis zu einem stattlichen Wald zusammenfügen. Hier passt dann das Sprichwort: Der Student sieht vor lauter Einzelheiten (Bäumen) das Gesamtwerk (Wald) nicht mehr.

Zusammenfassen lässt sich dieser Lehr-Wegweiser „Strukturbild Baumdiagramm“ in den Merksprüchen:

- Wichtiger als das Jura-Wissen selbst ist der Weg zum Jura-Wissen! Der Weg ist das Ziel! Der beste Weg ist das Baumdiagramm!

- Nicht das Produkt, sondern der Prozess ist maßgebend! Der Erkenntnisbaum als erkenntnisgewinnendes Zu-Werke-Gehen! Für jedes Jura-Programm gibt es ein Jura-Baumdiagramm!

- Das Baumdiagramm ist der juristische Lehrdietrich für die juristischen Tresore!

- Die juristische Erkenntnis reift am besten am juristischen Erkenntnisbaum!

Ein nur Frontalmonologe abwetternder studentischer Anfänger darf Ihr Student nie werden. Anderenfalls antwortet er nur noch auf Reize, auf gehörte Gedanken, wenn er zuhört. Er reagiert zuletzt nur noch ängstlich, weil immer wieder etwas Neues anlandet, das er keinem festen System zuordnen kann. Er hört und hört und verliert sich im Hören, weil er das Denken in Baum-Systemen nie kennengelernt hat, den Bauplan nicht kennt, das entdeckte neue juristische Land nicht kartografieren kann. Auch das ist ein Beispiel für pathologisches Lehren.

Zum guten Schluss: Auch in unseren Wahrnehmungen erleben wir die Welt ja nicht als eine Summe von Einzeleindrücken, sondern in geordneten Ganzheiten. Den in dieser Aussage festgelegten Gedanken lesen wir schon bei Platon und Aristoteles, dass nämlich das Ganze vor den Teilen ist und mehr ist als die Summe der Teile. Eine Melodie ist eben mehr als die Summe der Töne. Woran das liegt? Die Ganzheiten haben eine Gestalt. Infolge dieser Tatsache, dass die Einzeleindrücke (Töne) ein Formganzes (Melodie) darstellen, können sie transportiert und gespeichert werden. Das müssen sich Ihre Studenten zunutze machen: Juristische Ganzheiten prägen sich den Gedächtnissen der Studenten als Gestalt einfach viel besser ein als juristische Einzelteile. Wenn Sie als Dozent neben den Einzelteilen eines Rechtsinstituts und neben dem Einprägungswert dieses Ganzen nun auch noch jeweils den Sinn und Zweck (das: „Was soll das?“) des ‚Ganzen‘ (sein „Télos“) den Studenten ins Bewusstsein bringen, haben Sie das Rechtsinstitut endgültig im Gedächtnis Ihrer Studenten verankert. Der Student, der in der juristischen Welt das Trachten des Gesetzgebers, also seine Ziele und seine Intentionen, nach hierarchisch gestuften Einzel- und Ganzheiten verstanden hat, der hat das Höchste erreicht. Er hat sich das Rechtsinstitut in Einzelteilen, ganzer Gestalt und sinnhafter Bedeutung eingeprägt. Diese drei Faktoren bewirken das Behalten und verhindern das Vergessen.