20. Frage

Wie erreiche ich, dass juristische Diskussionen keine Endlosschleifen werden?

Sehr gut! Sie wollen die Studenten öfter aus ihrer geduckten, jurapaukenden Hörsaal-Welt herausholen und in die freie Welt aktiver, gekonnter juristischer Diskussionen führen? – Kompliment!

Das können Sie nur erreichen, wenn Sie Ihre Studenten von Anfang an mit dem rechtsdidaktischen Sinn einer Diskussion, mit einer fairen Diskussionstechnik und strengen Diskussionsregeln vertraut machen.

„Meine Damen und Herren, das Argumentieren stellt einen Höhepunkt der juristischen Kunst dar. Es ist die Aufgabe, die am leichtesten erscheint und die am schwersten zu erfüllen ist. In einer juristischen Argumentation ist der Platz für Ihre freien Argumente, auch ohne BGH und Lehrbuchpäpste. Im Grunde kann ich keine wohlgegliederte Argumentationslehre liefern. Das kann niemand! Nach dem Lehrbuch zu argumentieren, ist nicht möglich. Sie sind hier in Ihrer Persönlichkeit, Ihren schöpferischen Fähigkeiten und Ihrer Rhetorik ganz individuell angesprochen. Zahl und Art Ihrer Qualitäten sind unbegrenzt: Ihre Kreativität; Ihre Fantasie; Ihre Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen; Ihr Ausleuchten der vielen Facetten komplexer Sachverhalte, Urteile oder Sachthemen; Ihre Fähigkeit, pointiert zu formulieren, zu analysieren und wieder zu synthetisieren, zu priorisieren. All das spielt hier die entscheidende Rolle für eine überzeugende Argumentation.“

Gelingt so manchem Dozenten die Vermittlung theoretischen juristischen Gesetzeswissens didaktisch noch recht gut, so wird es bei der Umsetzung seines Wissens auf zeitlich und inhaltlich schreibbare Klausuren bereits enger. Bei der Erprobung und Einübung juristischer Diskussionen hört es meist auf. Die systematische Vermittlung juristischer Sprechkultur an die Studenten ist ein zartes Pflänzchen. Diese Art juristischer Kommunikation wird kaum gepflegt. Rede- und Diskussions-Wettbewerbe, wie sie in England und Amerika Tradition haben, finden bei uns (leider) noch zu selten statt.

Sie sollten als Dozent bestrebt sein, alle Möglichkeiten für die Studenten zu nutzen, in den Lehreinheiten selbst zu Wort zu kommen. Das Medium der Juristerei ist, wie festgestellt, die Sprache. Alle studentischen Redebeiträge müssten bei jedem Dozenten deshalb hochwillkommen sein, um die Schwellenängste für eine freie und ungezwungene Gesprächs-, Diskussions- und Sprechkultur in der Hochschule abzubauen. Viele Studenten leiden unter der Verunsicherung durch scheinbar allwissende Dozenten. Sie sind in der wissenschaftlichen Diskussionswelt nicht zu Hause und haben Angst, mit nichtkompetenten Redebeiträgen den Lehrsaal als „Auslacher“ gegen sich zu haben. Diskussionen bieten die Möglichkeit, solche Ängste abzubauen, besser, breiter und tiefer zu denken und die oft beklagten Sprach- und Kommunikationsdefizite abzutragen. Leider werden erfahrungsgemäß 90 % der Diskussionszeit von 10 % der Studenten bestritten, wenn nicht gar der Dozent die meiste Zeit in Anspruch nimmt.

Irgendwann muss man sich als Dozent an diese Hindernisse herantasten! Irgendwann muss man mit seinen Jurastudenten diskutieren! Unsere Zeit ist nun einmal diskussionsfreudig. Die Juristen waren es eigentlich schon immer. Man muss die Studenten öfter aus ihrer geduckten, jurapaukenden Welt herausholen und in die freie Welt aktiver juristischer Diskussionen führen. Sie müssen es lernen! Sie dienen materiell der Wahrheitsfindung und formell der Schulung argumentatorischer und dialektischer Fähigkeiten und sind ein hoher didaktischer Wert für die Förderung, Gelerntes selbstständig anzuwenden. Und so gelingt es:

1. Sie müssen die Zahl der Teilnehmer begrenzen!

Die Diskussion ist ein Streitgespräch zwischen den Diskussionsteilnehmern unter Leitung eines Diskussionsleiters über ein kontroverses Thema. Das Gespräch erfordert, dass der Kreis der Diskutanten nur so groß ist, dass bei ausgewogenem Redeanteil jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, auf die Thesen der Mitdiskutanten einzugehen. In der Praxis hat sich eine Teilnehmerzahl um die fünf, sechs Teilnehmer bewährt. Ist der Kreis kleiner, verringert sich die Chance auf neue und kontroverse Meinungen. Bei einem deutlich größeren Teilnehmerkreis hingegen kommt ein Streitgespräch unter den vielen Teilnehmern nur schwerlich zustande. Sie werden ihren Standpunkt zu einzelnen Aspekten des Themas als Statements abgeben und nur ausnahmsweise zu Statements ihrer vielen Vorredner Stellung nehmen. Die Zuhörer werden sich der Stellungnahme anschließen oder annähern, die ihren eigenen Vorstellungen am ehesten entspricht. Sie werden aber nur selten erfahren, ob und wie etwaige Bedenken gegen die von ihnen favorisierte Ansicht überzeugend zurückgewiesen werden können. Die Aufforderung an die Studenten in einem vierzigköpfigen Kreis: „Nun diskutieren Sie mal über das Thema!“ ist pure Heuchelei.

2. Sie müssen ein Chaos vermeiden!

Schon vor der eigentlichen Diskussion muss der Dozent diese vorbereiten, indem er den Raum als Karree oder Roundtable beteiligungsfreundlich gestaltet, in der Vorlesung schon „Leuchtfeuer“ für die Diskussion gesetzt hat, Impulse für „Stockungen“ vorbereitet und Rezepte für die Einbeziehung der „Schweiger“ entwickelt hat. Und sich selbst eingeschworen hat, nicht ständig in die Gespräche einzufallen oder in den Vorlesungsstil zurückzufallen.

Bei der Diskussion selbst haben wir das große Problem der fehlenden Diskussionsfähigkeit. Die meisten Diskussionen verlaufen, wie im Fernsehen bewusst initiiert („Die Hauptsache: Blut fließt!“), chaotisch. Daran trägt nicht zuletzt die allseits gepriesene Praxis die Schuld, keinen kompetenten Diskussionsleiter zu bestimmen. Das sollte bei einer Diskussion mit Studenten von Anfang an vermieden werden: Der Dozent ist am Anfang vorbildhaft der Diskussionsleiter, später bestimmt man dann einen lebhaften Studenten. Eine Geschäftsordnung ist unnötig, wenn man bestimmte Diskussionsspielregeln einübt, der Dialog fair verläuft und der Diskussionsleiter sein Handwerk beherrscht:

- Der Dozent erläutert zunächst die Rahmenbedingungen und Spielregeln:

Wieviel Zeit ist für die Diskussion vorgesehen?

Welche Frage soll zunächst diskutiert werden?

Wer sichert wie die Ergebnisse?

- Er öffnet dann und führt die Diskussion mit seinen Fragen.

- Er erteilt das Wort und sorgt dafür, dass alle Teilnehmer während der gesamten Diskussion vergleichbare Redezeiten erhalten und nutzen.

- Er „fängt“ weitschweifige Diskutanten wieder „ein“.

- Er erleichtert den Zuhörern das Verständnis, indem er von Zeit zu Zeit den Diskussionsstand zusammenfasst.

- Er beendet die Diskussion mit einem kurzen Resümee.

3. Sie müssen die Themen nacheinander abarbeiten, nicht durcheinander.

Verbesserungen zur Steuerung des Diskussionschaos sind nur möglich, wenn man sich als Diskussionsleiter zum Schiedsrichter macht und sich die Befugnis geben lässt, darüber zu wachen, dass ein Punkt oder Aspekt zu dem Thema nicht verlassen wird, ehe er ausdiskutiert ist. Er darf dann bitte auch nicht mehr erneut aufgerollt werden.

Das Chaos in vielen Diskussionen rührt nämlich neben der Wichtigtuerei mancher Diskutanten, schlechter Diskussionsleitung und der fehlenden akademischen Streitkultur regelmäßig auch daher, dass zwei verschiedene Dinge vermengt werden, nämlich

die Reihenfolge der Themen und

die Reihenfolge der Wortmeldungen.

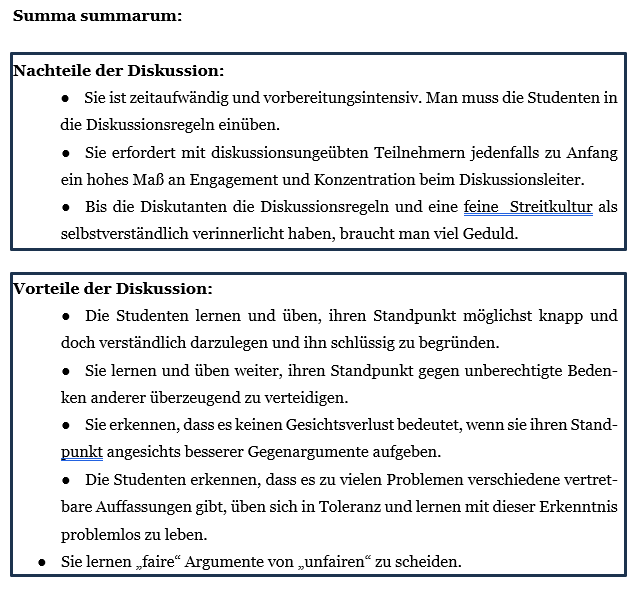

Nehmen wir an, es stehen vier verschiedene Themenbeiträge a, b, c, d zur Diskussion, und es liegen fünf Wortmeldungen der Studenten 1, 2, 3, 4, 5 vor, die sich jeweils auf eines dieser Themen beziehen. Da die zufällige Reihenfolge der Wortmeldungen nicht mit einer sachlich gebotenen Reihenfolge der Themen zu tun hat, entsteht etwa die in der Abbildung gezeigte Zickzacklinie.

Man sieht, dass hier, zusätzlich zu den grundsätzlichen Möglichkeiten, bei den einzelnen Argumenten schon genug Verwirrung zu schaffen, weitere Konfusionen aus der komplexen Struktur der Diskussionen nahezu unvermeidlich folgen müssen. Das erklärt, warum viele Diskussionen so unergiebig verlaufen. Das Thema wird meist zusammenhanglos von verschiedenen Ansatzpunkten her gestreift, ohne dass zum Kern der Sache vorgedrungen wird. Abhilfe ist nur möglich, wenn man einen Diskussionsleiter als Schiedsrichter bestimmt, der streng darüber wacht, dass ein Redner unmittelbar auf seinen Vordermann eingeht. Erst wenn alle Diskutanten den Themenbeitrag a) abgearbeitet haben und alle Studenten von 1 bis 5 zu diesem Punkt zu Wort gekommen sind, geht man auf den Themenbeitrag b) über und kommt nicht mehr auf den Themenbeitrag a) zurück.

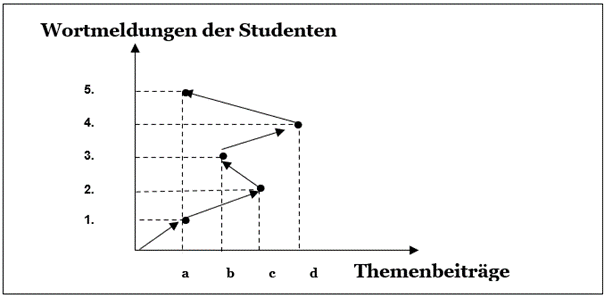

Aber auch dann bleibt die Struktur der Diskussion komplex. Während der einseitige Lehr-Vortrag nur drei Beziehungen kennt, nämlich Dozent – Thema – Student -, sind es bei der dialogischen Diskussion bereits sechs Beziehungen, nämlich Diskutant 1 – Thema – Student; Diskutant 2 – Thema – Student.

4. Diskussionen sind keine Kampfplätze für Duelle

Verbesserungen im Diskussionsklima scheitern im Allgemeinen meist daran, dass dazu völlig selbstlose Diskussionsredner fehlen, solche, die allein an der juristischen Sache und nicht mehr an sich selbst interessiert sind. So etwas ist aber selten! In vielen Fällen sind Diskussionen, wenn sie denn in Gang kommen, Kampfplätze zur Profilierung der studentischen Teilnehmer. Man will nicht unbedingt der juristischen Wahrheit näherkommen, auch nicht zu einer sachgerechten Entscheidung beitragen, sondern man will sich auch behaupten gegenüber den anderen studentischen Diskussionsteilnehmern wie auch gegenüber dem anwesenden Dozenten. Man will gewinnen! In einer Diskussion sollte es dem Dozenten deshalb gelingen, möglichst schnell klarzumachen, dass um die Sache gerungen wird und nicht um Personen und es schon gar nicht um Sieg oder Niederlage geht. Die juristische Diskussion ist kein Duell!

5. Ohne Disziplin geht es auch bei einer Diskussion nicht

Diskussion bedeutet gemeinsamer Meinungsaustausch und Erörterung. Während das Referat das Sprechen vor anderen verlangt, geht es in der Diskussion um das Sprechen mit anderen. Es ist sicher keineswegs eine nur singuläre Erfahrung, dass das Eingehen auf die Argumente des anderen durch das ständige Aneinandervorbeireden und das minutenlange belehrende Monologisieren ersetzt wird. Ohne Diskussionsdisziplin geht es nicht! Eine juristische Diskussion darf nicht zum bloßen Diskussionsgelaber verkommen.

Bei der Diskussionsdisziplin kommt es vorwiegend auf sechs Gepflogenheiten an, die man seinen Studenten als Spielregeln vor jeder Diskussion vorstellen sollte:

- Ausredenlassen muss man können.

- Hinhören muss man können.

- Passen muss der Redebeitrag inhaltlich zum Diskussionsvorredebeitrag.

- Bezug haben muss der Redebeitrag zum Diskussionsstand.

- Weiterbringen muss der Redebeitrag die Diskussion.

- Kritisiert wird nie die Person, immer nur die Meinung,.

Zur Übung ein Spiel: Um dieses disziplinierte Diskussionsverhalten mit den Studenten zu üben, sollte man mal drei Studenten auswählen und ihnen ein leichteres Thema zur Diskussion stellen. Jeder Teilnehmer muss dabei vor seiner eigenen Stellungnahme die Essenz des Beitrages seines Vorredners wiederholen und warten, dass dieser sein „okay“ gibt. Ein 15minütiges Spiel, dessen hohen Ertrag der Dozent und seine Studenten in der echten Diskussion bald einfahren können.

6. In der Diskussion sollte „man“ Emotionalität zeigen

Wie gesagt, Emotionen sind unter Juristen verpönt. Gleich den Sioux-Natives-American kennen sie weder Schmerz noch Freude. Aber nichts ist verfehlter als das. Emotionen sind erstens unvermeidlich und zweitens ein höchst wirksames Diskussionsmittel. Emotionen müssen gezeigt, und dieses Zeigen muss von manchen trainiert werden. Auch hier kann allgemein nur der Rat gegeben werden, natürlich zu sein.

Der emotionale Ausdruck hängt besonders mit dem sprachlichen Ausdruck eng zusammen. Hier sollte man seinen Studenten vor allem folgende Mittel zeigen:

- Tempo: Man erzeugt Spannung, reißt den Anderen mit, lässt ihm keine Zeit, Gegenargumente zu sehen oder zu entwickeln.

- Melodie: Man teilt Gefühle mit und erweckt sie durch Wechsel von Lautstärke und Stimmlage, Tonfall und Einsatz von Pausen.

- Dynamik: Man spricht mit Nachdruck und Durchschlagkraft oder zweifelnd und grüblerisch, je nachdem, ob man überzeugen oder Meinungen erschüttern will.

7. Es gibt faire und unfaire Diskussionstechniken

Man kann für seine Studenten hier nur eine strukturelle Überlegung von allgemeiner Gültigkeit anführen, die Überlegung nämlich, dass man fair und nicht unfair diskutieren soll, und das an speziellen Beispielen verdeutlichen.

- Faire Techniken sind zunächst alle Fragetechniken. Man kann die Vorfrage, die Hauptfrage, die Alternativfrage, die Gegenfrage, die Unterscheidungsfrage und die schlichte Frage trennen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie Fragen sind und Festlegungen und Antworten vermeiden. Faire Techniken sind auch alle Vergleichstechniken, weil Argumente auf dem Vergleich ähnlicher Fälle beruhen. Ferner gehört die Kehrseiten-Technik dazu, bei der man die zweite Hälfte hervorkehrt, die jede Medaille hat, sowie die Scheinstützen-Technik, bei der man eine Ablehnung mit Zugeständnissen (ja, aber) beginnt.

- Unfaire Techniken sind demgegenüber zunächst alle Techniken der bewussten Themaverfehlung. Man wird gebeten, zu einer speziellen Frage der Rechts-scheinsvollmacht Stellung zu nehmen – und nutzt die Gelegenheit, einmal grundsätzlich die Frage nach dem Sinn der Rechtsscheinsvollmacht im Allgemeinen und dem Sinn und Zweck der Vertretungsregeln überhaupt sowie des Bürgerlichen Rechts im Besonderen aufzuwerfen. Am sichtbarsten wird dies beim Interview mit Politikern! Daneben gibt es noch die weitere Möglichkeit des „Die-Antwort-Umkreisens“. Hier wird im Vorfeld der Antwort gesagt, wie wichtig, wünschenswert, bedeutsam, drängend, unverzichtbar usw. der Beitrag des Vordiskutanten gewesen sei, um so den Boden für eine Aussage vorzubereiten, die völlig neben der Sache liegt oder einen Co-Beitrag vorzubereiten, der nicht weiterführt. Weitere unfaire Techniken sind die Ad-personam-Technik (persönlich werden), die Stereotypen-Technik (Verwendung von eingefahrenen Stereotypen), die Autoritäts- und Zitatentechnik (Abwesende können sich nicht wehren, Anwesende können Lehrbuchmeinungen, Statistiken und Zitate des BGH nicht nachprüfen) und vor allem die Geschäftsordnungstechnik. Mit dem Ruf „zur Geschäftsordnung“ kann man jede Diskussion manipulieren. Auch die Scheinfrage, bei der es um gar keine Antwort, vielmehr um einen eigenen Auftritt geht, ist unfair.

Das alles soll nicht weiter ausgeführt werden. Jede Systematik wäre hier willkürlich, unvollständig und angreifbar. Man kann auch nicht bis in die letzte Tiefe begründen, was fair und was unfair ist. Aber Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen. Man wird als Dozent in jedem Einzelfall die Grenze sehr genau bestimmen und seine Studenten vor Unfairness bewahren können. Es wird dem Dozenten und seinen Studenten vergleichsweise wie dem Mann gehen, der gesagt hat: „Ich kann den Unterschied zwischen Pferd und Esel nicht definieren, aber ich erkenne sowohl den Esel als auch das Pferd, wenn es daherkommt.“

8. Argumentationstechniken für Ihre juristischen Streite

Man kann die Strategie der Argumentation systematisieren. Denn hier sind die Möglichkeiten begrenzt.

Für den Einsatz Ihrer Argumentationsstrategie kommen zwei grundsätzliche Möglichkeiten in Betracht, nämlich

- die lineare Argumentation und

- die dialektische Argumentation.

- Das Grundmuster der linearen Argumentation bildet die Kette. Im einfachsten Fall reiht man hier aneinander, was für die eigene Meinung spricht und unterschlägt ganz einfach die Gegenargumente. Die schlichte Aneinanderreihung von Argumenten kann verfeinert werden, indem die einzelnen Glieder der Kette untereinander verschränkt werden. An dieser Stelle erscheint mal wieder ein kurzer Blick in die drei grundsätzlich zu unterscheidenden Darstellungsarten juristischer Arbeiten nützlich. Es stehen sich gegenüber das Urteil, das Gutachten und die Feststellung. Alle drei bringen verschiedene lineare Vorgehensweisen zum Ausdruck, die bei der Aneinanderreihung von Argumenten Verwendung finden können. Die Schwierigkeit bei dem einzelnen Argument liegt darin, an den richtigen Stellen, und nur dort, den Gutachtenstil zu wählen, und im Übrigen unbefangen im Urteilsstil oder mit der reinen Feststellung zu operieren. Vermeiden sollten Ihre Studenten also, unproblematische Argumentationspunkte in Form ausgedehnter Frage- und Antwortspiele gutachtlich abzuhandeln. Sie sollten sich stattdessen in dem Gutachten auf die Problemstellen beschränken, d.h. auf die Stellen, an denen es wirklich eng wird. An den übrigen Stellen sollten sie rasch urteilen und ohne falsche Scheu vor dem verpönten „Urteilstil“ und „Feststellungsstil“.

- Die Grundstruktur der dialektischen Argumentation ist immer so angelegt, dass man sich an die Antwort auf eine juristische Frage mit Argument und Gegenargument herantastet: Unser berühmtes „Einerseits-Andererseits“! Es ist die Argumentationsform dessen, der an der Erkenntnis noch zweifelt und seine Zweifel erst noch überwinden will durch Aufstellung und Aufdeckung von Widersprüchen. Argument und Gegenargument (These und Antithese) sollten aber irgendwann, und möglichst zielstrebig, zu einem Schlussargument (Synthese) führen, jedenfalls in den Klausuren.

Die bloße lineare Aneinanderreihung von Argumenten wurde schon in der Antike als langweilig und scheinheilig empfunden. Ihr wurde darum die dialektische Argumentation zur als die Erforschung der Wahrheit durch Aufweis und Überwindung von Widersprüchen entgegengesetzt: These – Antithese – Synthese. Vor allem Sokrates brachte die Kunst der Dialektik zur Blüte (griechisch; téchne dialektiké: Kunst der wissenschaftlichen Gesprächsführung). Seine berühmte Gesprächsführung durch Fragen verstand er als geistige Hebammenkunst, Mäeutik, durch welche er Gedanken, mit denen der Dialogpartner „schwanger geht“, hervorbringen und zur Wahrheit führen wollte. Das Wort Dialektik stößt heute auf gewisse Verständnisschwierigkeiten, weil es neben der Dialektik als Argumentationsverfahren noch eine reale, höhere, ontologische Dialektik geben soll. Diese auf Platon zurückgehende Lehre wurde von Hegel und Marx ausgearbeitet. Sie sieht in der Dialektik einen realen Prozess, dem die Dinge unterliegen und gehorchen (z.B.: Dialektischer Materialismus). Auf derlei Mystifikationen soll hier aber nicht eingegangen werden.

9. Die Standpunkt-Formel

In mündlichen juristischen Diskussionen müssen der Dozent und seine Studenten in der Regel aus dem Stegreif reden. Dabei hilft ihnen, sowohl, wenn sie reagieren, aber auch, wenn sie agieren, meine Standpunktformel:S.A.L.Z.A.

- Standpunkt oder meine Meinung on the top.

„Meiner Meinung nach ist … „

- Argumente

„Denn: 1. …, 2. …, 3. …“

- Leuchtfeuer

„Ich möchte das an folgenden zwei Beispielen deutlich machen: …“

- Zusammenfassung

„Also … „

- Aufruf

„Wir sollten vielleicht einmal überlegen …“

Mit dieser 5-Punkte-Standpunkt-Formel hat man für jeden Beitrag einen „kleinen roten Faden“, mit dem man seine Gedanken ordnen kann.

10. Es gibt verschiedene Argumentationsmuster

Ihre Studenten sollten drei Grundtypen der Argumentation unterscheiden lernen, nämlich:

- Die rationale Argumentation:

ihre Basis sind Fakten;

ihr Mittel sind Fälle, Tatsachen, Zahlen, Statistiken;

ihr Ziel ist der Verstand.

- Die ethische Argumentation:

ihre Basis sind Werte;

ihr Mittel sind Begriffe, Grundsätze, Normen, Moral;

ihr Ziel ist das Gewissen.

- Die plausible Argumentation:

ihre Basis sind Einsichtigkeiten;

ihr Mittel sind Erfahrungssätze, Pauschalurteile, Zitate;

ihr Ziel ist das Gefühl. Plausible Einsichtigkeiten dienen der Abkürzung von Endlosdiskussionen.

Man kann jede juristische Diskussion – natürlich auch jede andere – beispielhaft verwenden, um diese drei Grundmuster der Argumentation mit den Studenten aufzusuchen und für sie nachzuweisen. Man wird ihnen ständig begegnen. Der Dozent sollte den Studenten empfehlen, diesen Nachweis immer wieder, auch etwa bei der Lektüre von BGH-Entscheidungen oder TV-Talk-Runden, bewusst zu suchen und zu üben, wobei zu bedenken ist, dass die drei Grundtypen sich häufig überschneiden.

Man sollte die Studenten aber darauf aufmerksam machen, dass alle drei Grundmuster missbraucht werden können. Das liegt bei der Plausibilitätsargumentation mit ihren Pauschalurteilen und auch bei ethischen Argumenten mit der Frage nach der „richtigen“ Moral auf der Hand. Es trifft aber leider auch für rationale Argumente zu, und hier sogar in besonders verführerischem Maße. Nichts kann wirkungsvoller manipuliert werden als eine Statistik oder ein Zitat. Wer Zahlen verwendet, beruft sich auf die nackte Realität, ohne dass seine Angaben in der mündlichen Diskussion sofort nachprüfbar sind. Man kann ja sogar unverschämt lügen und damit selbst Experten schachmatt setzen. Auch ein Zitat ist nicht jederzeit frei nachprüfbar.

Mit Zitaten kann man Argumente totschlagen, im Übrigen auch mit der „herrschenden Meinung” und der „ständigen Rechtsprechung”.

Die Bewusstmachung der drei prinzipiell möglichen Argumentationsmuster ist die Voraussetzung der kontrollierten Verwendung einzelner fairer Argumentationstechniken.