17. Frage

Gibt es ‚Ewigkeitsregeln‘ für eine wirkungsvolle Vorlesung?

Ja, auch die gibt es! Sie müssen lernen, wie man aus „Leere“, „Lehre“ werden läßt! Zwar gibt es keine Patentrezepte für eine juristische Idealvorlesung! Dennoch gibt es einige, über das rein Subjektive, Individuelle und Originelle hinausgehende erfahrungsbasierte Allgemeingültigkeiten. Sicher gibt es Dozenten mit begnadeter, treffsicherer, unfehlbarer Intuition für jede Lehrsituation. Aber allen, denen dieses Talent abgeht, rate ich immer mal wieder zu einer Rekapitulation für die Begegnungssituation zwischen ihnen und den Studenten. Vielleicht anhand dieses substanziellen Survivalpackage. Der Dozent hat nämlich grenzenlosen Einfluss darauf, was der Student versteht und behält.

- Als erstes muss man den Mut haben, seine Angst anzuerkennen! Die Angst des Dozenten wird leider zu oft tabuisiert, keiner gibt es zu! Zwar kommt kein Säbelzahntiger mehr um den Felsvorsprung, und dennoch haben wir einen Kloß im Hals! Das Serotonin, der hormonelle Angstvertreiber, sackt ab. Vor, im und hinter dem Lehrsaal herrscht dozentische Angst. – Wovor? Vor dem Versagen! Angst ist ein ausgeprägtes Dozenten-Phänomen. Ihre giftige Wurzel liegt im mangelnden Selbstwertgefühl, in der fehlenden Rechtsdidaktik und in der Eitelkeit. Sagen Sie es doch einfach Ihren Studenten, dass Sie nervös sind! Man sieht und hört es Ihnen ohnehin an. Ihre Lehrfreude verschwindet, wenn Sie nicht Ihre Angst wahrhaben, sich offenbaren, sich Älteren anvertrauen und negative Gedanken verscheuchen. Nur nicht die Lieblingsängste zulassen! Doch! Machen Sie sie sich bewusst und stehen Sie dazu! (Stichwort: Angst zulassen)

- Wie auch immer das juristische Thema Ihrer Vorlesung gerade lauten mag: Man muss zu seinem Thema stehen und es zu seinem eigenen machen! Nichts ist für die Studenten demotivierender und abschlaffender, als wenn der Dozent sich hinstellt und verbal oder nonverbal durch seine Körpersprache erklärt: „Das mache ich jetzt zum 100sten Mal“ – „Eigentlich interessiert mich das heutige Thema überhaupt nicht!“ – „Viel zu kompliziert für uns!“ – „Ich habe eigentlich keine Lust, aber da müssen wir nun mal durch!“ – Das sind absolute Weghörsignale! (Stichwort: Zum Thema stehen)

- Ihre Vorlesung muss so aufgebaut sein, dass die wirklich wichtigen Informationen alles andere überragen. Sie dürfen nicht vom Rankwerk der Nebensächlichkeiten überwuchert werden. Schreiben Sie diese Infos als Schlüsselwörter an die Tafel oder halten Sie sie auf der Flip-Chart fest (Stichwort: Schlüsselwörter).

- Stellen Sie deutliche, merkbare juristische Wegweiser und Hinweistafeln auf, welche die Aufmerksamkeit auf den Vorlesungsgipfel des Neuwissens richten. Bauen Sie Brücken zu Altwissensbeständen und errichten Sie Zäune zur Abgrenzung (Stichwort: Wegweiser, Brücken, Zäune).

- Haben Sie keine Angst vor verdeutlichenden Umschreibungen, Beispielen, Bildern, die nichts Neues bringen, aber Ihr Grundthema variieren und verdichten. Denken Sie an den lateinischen Satz: „Verba docent – exempla trahunt.“ Frei übersetzt: Worte lehren – Beispiele reißen mit (Stichwort: Bildersprache).

- Sagen Sie nie: „Der juristische Stoff – dieses juristische Thema – ist nun einmal trocken.“ Trockenheit ist nicht die Eigenschaft Ihres Themas, sondern Ihrer Vorlesung. Sie haben eben die Erfahrung gemacht, dass Ihnen Themen trocken, grau und langweilig präsentiert worden sind. Präsentieren Sie sie bunter! (Stichwort: Trockenheit)

- Viele Kollegen mit ihren umfänglichen Zitatenschwänzen, wenig hilfreichen, weil im Anfang verwirrenden Rechtsprechungsfällen und Kolonnen von Literaturangaben, sind für den Anfänger oft kein guter Ratgeber, im Beginn mehr „Ratlosmacher“. Wer kein Genie oder angehender Professor ist, kann mit dieser Art von Dozenten wenig anfangen. (Stichwort: Ratlosmacher)

- Man muss seinen Studenten beim sinnvollen, rezeptiven, empfangenden Unterricht helfen, die „gelehrten“ Inhalte zu begreifen und sie möglichst schnell ihrer jeweils eigenen erkenntnismäßigen alltagstauglichen Gedächtnis- und Wissensstrukturwelt einzuverleiben. Nur dann stehen die Informationen zum Zwecke ihrer Reproduktion, z.B. in Klausuren, als Assoziationsreize beim Neuerwerb von Wissen zur Verfügung. Man muss sich von Anbeginn der Vorlesung um Klarheit und die Verdeutlichung der Frage bemühen, die der Dozent seinen Studenten konkret hier und heute beantworten will. (Stichwort: Klarheit und Deutlichkeit des Inhalts)

- Die Studenten müssen von Anfang an Ihre Lehrziele deutlich vor Augen sehen, um deren Lösung in der aktuellen Vorlesung gerungen wird. Diese müssen dann aber auch streng eingehalten werden. Sie müssen wissen, wohin die Reise gehen soll und darauf vertrauen dürfen, dass sie am „Ziel“ auch ankommen. Sonst kommt das Thema der Vorlesung in der Kurzzeitgedächtnis-Erkenntniswelt der Studenten gar nicht erst an; die Kurzzeitgedächtnisse arbeiten, wie wir wissen, brutal und unerbittlich. Wenn die Studenten nach einer Vorlesung auf die Frage „Worüber hat der Dozent denn heute geredet?“ verdrießlich antworten müssen: „Das hat er gar nicht gesagt!“, ist die Vorlesung eine Fahrt ins Blaue gewesen – vertane Zeit für alle! Sie wussten gar nicht, wohin der Dozent mit ihnen unterwegs war. (Lehrzielbeschreibung)

- Man muss die Chancen gegenüber einem Lehrbuch deutlich nutzen: Klare Zielsetzung vorgeben, Klarheit schaffen, entkomplizieren. Vielen Studenten zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, gleiches Wissen vermitteln können. Chancengleichheit verschaffen. Enthusiasmus für Jura erzeugen, was kein totes Lehrbuch so gut kann wie Ihre gelebte Passion, Stimme, Mimik und Gestik. Seine „Macht“ positiv gebrauchen, indem man „bestimmt“, was in dem Unterricht geschieht und was nicht, wie sequenziert und strukturiert wird. Hinweise auf häufige und typische Fehler in Klausuren geben. Das erhöht die Aufmerksamkeit in einem deutlich höheren Maße als die schlichte Stoffdarstellung im Lehrbuch. Sich des Rollenmodells bewusst sein, das man für die Studenten sein kann. Denn sie sehen den Dozenten als lebenden „Juristen in Aktion“ und keine toten Buchstaben. Die Art und Weise, wie er denkt und wie er mit dem juristischen Wissen methodisch umgeht, kann für sie richtungsweisend sein. Eine gute Aufgliederung vornehmen und die Ablaufkontrolle in der Hand behalten. (Stichwort: Unterricht schlägt Lehrbuch)

- Sie müssen jedes Problem und jedes Argument klar und vernünftig, nachvollziehbar und präzise formulieren, damit man Ihnen folgen kann. Ohne gelungene Leitfragen, ohne geschickte Überleitungen, ohne orientierende Zusammenfassungen wird jede Vorlesung eine Fahrt ins Leere. Denn der Student erkennt nicht, wo die argumentative Reise hingeht und vor allem, an welchem Ort der „Vorlesungs-Reise“ sich der Dozent gerade befindet. Das Bild einer Reise scheint für einen Unterricht ohnehin gar nicht schlecht gewählt zu sein: Juristische Landkarte nehmen – sich orientieren – Endziel über Zwischenziele ins Auge fassen – Lehr-Lern-Weg einzeichnen – Gesetz und Fall im Gepäck – Abmarsch! Wenn Sie eine Reisegruppe von Köln nach Hamburg begleiten, geht es nun einmal nicht über Koblenz. Sämtliche Ausführungen zu Essen, Dortmund und Bremen sind wichtig, nicht aber Einzelheiten zu Koblenz. Ihre Studenten dürfen Ihren Gedankengang nie in Zweifel ziehen. Am Ende Ihrer Unterrichtsroute müssen sie das Gefühl haben, nur zustimmen zu können, falls Sie nicht bewusst zum Widerspruch auffordern. Ein Gedanke muss deshalb auf dem anderen aufbauen, ohne dass Sie einen „Gedankensprung über Koblenz“ begehen dürfen oder sich „in Essen“ verlaufen. (Stichwort: Koblenz)

- Der Informations- und Instruktionswert der Vorlesung werden regelmäßig dadurch beeinträchtigt, dass die Dozenten ihre Vorlesung mit Stoff überfrachten und dass die vermittelten Informationen nicht selten geradezu an vielen Studenten „vorbeifliegen“. Die Dozenten lassen ihnen nicht genügend Zeit, sich intensiv mit dem Stoff und vor allem dem Gesetz auseinanderzusetzen. Als Konsequenz stützen und ergänzen sie ihre Informationsflut deshalb mit ausgehändigten Printmedien in Form von gerafften Skripten, Kurzübersichten oder durch Hinweise auf Rechtsprechung und Lehrbücher. – Es wird ein Medienverbund realisiert: „Mittler“ des Wissens, und damit (mit)verantwortlich, ist dann nicht mehr nur der Dozent, sondern auch Skripten, Übersichten und Lehrbücher werden exkulpierend in die Mitverantwortung genommen. Es ist aber der Dozent das alles entscheidende Medium. Darum kann er sich nicht drücken. Die Skripten, Übersichten und Lehrbücher sind wie bemalte Fensterscheiben: Sie leuchten nur, wenn sie angestrahlt werden, angestrahlt durch den Dozenten – Er ist das „Licht“! Anderenfalls sind sie dunkel und wenig einladend. Wenn der Dozent nicht mehr bringt als ein Skript, eine Grafik oder ein Lehrbuch, ist er überflüssig. Lesen kann man besser alleine im gemütlichen Kämmerlein, dazu benötigt man keinen Lehrenden. Und die Hinweise auf Literatur und schriftliche Zusammenfassungen, die man den Schülern am Ende mit häufig schlechtem Gewissen in die Hand drückt, haben nicht selten Alibifunktion: Man liest sie nicht! Diese juristischen Steinbrüche beruhigen nur das Gewissen der Dozenten. (Stichwort: Fensterscheiben)

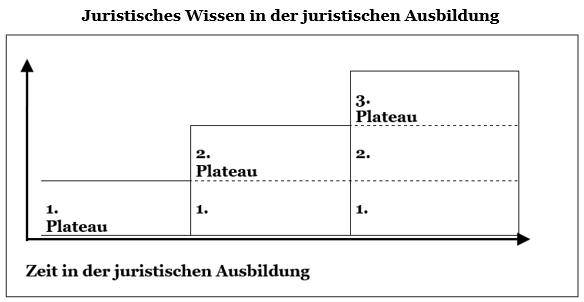

- Einer der Hauptfehler des Juradozenten in der Vorlesung dürfte darin bestehen, dass er ein Lernplateau zu schnell verlässt, obwohl es der Lernende noch gar nicht begriffen, geschweige denn durchdrungen hat. Deshalb muss beim Lernen Wissens-Plateau auf Wissens-Plateau geschichtet werden, um ein einigermaßen sturmfestes Gebäude zu bauen. Anderenfalls fällt immer wieder alles Erlernte beim ersten „Grollen“ wie ein Kartenhaus jämmerlich in sich zusammen, weil die stabilisierende Unterkellerung fehlte.

Lernplateau 1 und 2 müssen fest gefügt sein, nichts Halb-, Schief- oder Garnicht-Verstandenes darf mehr vorhanden sein, die notwendigen juristischen handwerklichen Fertigkeiten müssen geübt sein, bevor man das Lernplateau verlässt, um auf ihm tragend aufzubauen. Viele Dozenten verlassen aber Lernplateau 1 oder 2 viel zu früh, obwohl sie erst die Vorstufe des Lernplateaus erreicht haben. Das erkennen sie aber mangels kontrollierender Ergebnissicherung nicht. Die Folge: Auf Lernplateau 3 bricht das Gebäude mangels Stabilität und Festigkeit der Plateaus 1 oder 2 ein. Der Unterricht war vergeblich! Wissen baut auf Wissen auf nach dem Prinzip „Eins nach dem anderen“. (Stichwort: Plateau)

- Störungen? – Bei Ihnen nicht? – Wenn doch, hier einige Tipps: Am besten ist es, Ursachenforschung zu betreiben. Seitengespräche, Tuscheln, Träumen, Stricken, andere Arbeiten erledigen, für andere Fächer lernen, Lärm, Handys, Computerspiele, Essen, Trinken, Raus- und Reingehen? – Woran liegt es? Und man ist schnell beim Kern der Störungen: Sie unterrichten zu einschläfernd! – Sie überfordern! – Sie unterfordern! – Sie achten nicht auf den fehlenden Sauerstoff! – Sie wecken kein Interesse! – Praktische Relevanz ist nicht erkennbar! – Roter Faden fehlt! – Ihnen fehlt die Autorität, persönlich und/oder fachlich! – Sie werden abgelehnt! – Sie setzen zu wenig Qualitätskontrollen ein! – Sie müssen Ihren Lehrstil, Ihre Dozentenphysiognomie, Ihre Lehrform überprüfen! – Sie spielen zu wenig auf der Klaviatur der Lehrformen! Varietas delectat! – Sie halten einfach keine spannenden Lehrstunden! (Stichwort: Ursachenforschung bei Störungen)

- Sie müssen mehr und mehr aus dem Kopf des Studenten heraus unterrichten. Manche Kollegen fragen erstaunt: „Was geht mich als Juradozenten der Kopf der Studenten eigentlich an?“ Viel, sehr viel! Dozent und Lernende sind beim Lehren und Lernen eine Schicksalsgemeinschaft. Dozentisches Lehren setzt grundsätzlich eine Vorstellung davon voraus, wie Lernen „funktioniert“. Jeder Lehreinheit entspricht eine Lerneinheit! Nur ein das juristische Lernen umgreifender Dozenten-Geist kann erfolgreich Jura lehren. Deshalb muss man sich als Dozent um Lerntechniken und Lernverhalten seiner – gerade jungen –Studenten bemühen. Zitat eines Kollegen: „Zum juristischen Lehren am Ende des Studiums ist schon der halbe Dozent genug, und die andere Hälfte kann ausruhen. Zum juristischen Lehren am Anfang des Studiums bedarf es jedoch des ganzen Dozenten; er muss den juristischen Funken zünden.“ Der Dozent darf nicht nur fragen, was der Student zu tun hat, sondern er muss fragen, was er tun muss, damit ein gutes Resultat „herauskommt“. Jedes Lernen ist umso mehr Lernen, je besser es von dem Dozenten fundiert ist. Zu Beginn Ihrer juristischen Lehrreihe sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

- „Was muss von meinem Lehrstoff ins Gedächtnis meiner Studenten?“ – Wie kann ich für sie aus der schier unübersehbaren Menge von curricular vorgeschriebenen Informationen das für ihren juristischen Erfolg Notwendige herausfiltern?

- „Wie kommt mein Lehrstoff am besten ins Gedächtnis meiner Studenten?“ – Wie kann ich ihnen dabei helfen, sich das Wissensangebot individuell anzueignen?

- „Wie bleibt mein Lehrstoff im Gedächtnis meiner Studenten?“ – Wie kann ich ihnen das Vergessen vergessen lehren?

- „Wie strukturiere ich meinen Lehrstoff für das Gedächtnis meiner Studenten?“– Wie erreiche ich, dass sie sich persönlich in der scheinbar nie endenwollenden Fülle des Stoffes mit System immer besser zurechtfinden? (Stichwort: „Mehr“ Vorlesung aus dem Kopf des Studenten)

- Wer lehren will, muss etwas von Lernpsychologie verstehen. Sie müssen sich über Folgendes im Klaren sein: In das Gedächtnis Ihrer Studenten führen zwei Eingänge. Die Lerntheoretiker unterscheiden zwischen den Lernkanälen „Hören“ und „Sehen“. Ihre Studenten lernen also über die Sinne „Ohr“ – nach Wortklängen – und „Auge“ – nach geschriebenen Worten und Bildern. Die weiteren drei Sinne, nämlich Fühlen, Riechen und Schmecken spielen nur atmosphärische Helferrollen beim Lernen, der „sechste“ Sinn hilft manchmal vor einer Klausur als Riecher ihres Inhalts. Studenten sollte man dazu anhalten, ihren Lerntyp möglichst schnell zu analysieren. Die Studenten wissen meist schon aus ihrer schulischen Lernbiografie, welchem Lernprofil, d.h. welcher Mischung von Lerntypen sie zuneigen:

- dem Typ, der über das Auge lernt,

- dem Typ, der über das Ohr lernt,

- dem Typ, der über das eigene Handeln lernt,

- dem Typ, der durch Diskussionen partizipativ mit anderen lernt,

- dem Typ, der asketisch und eremitisch mit sich alleine lernt,

- dem Typ, der durch Falltraining lernt.

Den „reinen“ Typ gibt es eh nicht! Durch das erinnernde Bewusstmachen ihrer persönlichen Lernmöglichkeiten bereitet der Dozent seine Adressaten darauf vor, ihren individuellen Lernstil ganz gezielt ihrem Lerntyp anzupassen und ihre individuellen Lernpotenzialitäten für den juristischen Wissenserwerb einzusetzen und zu entwickeln. Der Dozent kann sie als „Vermittler von Denkanstößen“ auf spezielle Hilfen hinweisen: Dem mehr auditiven Typ empfiehlt er das intensive Zuhören im Unterricht, das Selbstgespräch, das laute Lesen, das Besprechen und Abhören von CD’s. – Dem mehr visuellen Typ empfiehlt er die Baumdiagramme und bildlichen Darstellungen aller Art, die Lernkartei, das Markieren in Farben, graphische Fallskizzen, die Mind-Maps. – Dem mehr kinästhetischen Typ (Lernen durch Ausprobieren) empfiehlt er das Falltraining, die Gespräche, die Partnerarbeit, das sich Selbst-Einfühlen in Rechtsfälle und die Rechtsproblematik, das Konstruieren eigener komplexer Sachverhalte. – Dem medienorientierten Typ überlässt er getrost das Internet, die E-books und das E-Learning, dem kommunikativen Typ die Diskussion.

Die Studenten sollten für sich selbst ein „Stärken-Schwächen-Profil“ erstellen, indem sie in einer Skala ein Polaritätsprofil mit den Polen „trifft voll zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“ erstellen und so zu einem Selbstbildnis gelangen. Eine solche Selbsteinschätzung ist eine elementare Voraussetzung für ein selbstgesteuertes juristisches Lernen. Man muss die Studenten ermutigen, die eigenen Lernkompetenzen und Lerndefizite zu diagnostizieren, um ggf. umsteuern und therapieren zu können. (Stichwort: Lernpsychologie)

- Trainieren Sie den respektvollen, aber ehrlichen Blick auf Ihre Studenten. Das ist eine schwierige Herausforderung, denn vollständige Offenheit kann verletzend, rücksichtslos, ja zerstörend sein. Entwickeln Sie ein Gefühl für den Takt, den rechten Zeitpunkt, den treffenden Zusammenhang, die Verkraftbarkeit auf der Seite Ihrer Gegenüber. Nicht alles, was Sie meinen, müssen Sie sagen, aber alles, was Sie sagen, müssen Sie auch so meinen. Es ist für einen Studenten wenig ertragreich, ja verletzend, ein „Hervorragende Antwort“ zu hören, nach dem „Aber“ allerdings nichts mehr von dem „Hervorragend“ wiederzuerkennen. „Falsch“ muss offen und ehrlich als „falsch“ gekennzeichnet werden. Umso vertrauensvoller und stolzer nimmt man dann auch Ihr „richtig“ entgegen. (Stichwort: Offenheit)

- Varietas delectat – Je ähnlicher die Lehrinhalte A und B sind, je gleichförmiger Ihre Lehrformen C und D und Ihre Lehrmedien E und F daherkommen und je geringer der zeitliche Abstand zwischen den Vorlesungen ist, desto stärker ist die sog. Ähnlich-keitshemmung. Nachfolgende Lehrprozesse werden durch vorausgehende behindert, ähnlich strukturierter Lehrstoff überlagert sich oder löscht sich gar aus. Achten Sie deshalb darauf, die verschiedenen Gebiete Ihres Lehrstoffes auf Ihre Lehrzeit so zu verteilen, dass Stoffstrukturen und Konzentrationsgrad variieren! Wechseln Sie die Lehrmethode: Vortrag, Lehrgespräch, Murmelphase, kurze Zusammenfassung, Leitfragen stellen, üben am Fall! Die Römer wussten: Varietas delectat – (Stichwort: Abwechslung erfreut!)

- Wenn Sie mit Ihren zuhörenden Studenten in der Vorlesung stimmlich in Verbindung treten, spielt sich dies auf zwei Hauptschienen ab: Die eine ist die Sachschiene (Verstand, ratio) – die andere die Beziehungsschiene (Gefühl, emotio). Alle Experten sind zu Recht der Meinung, dass die Beziehungsschiene die wichtigere ist; im Zweifel setzt sich das Gefühl durch. Mag man Sie, dann mag man meistens auch, was Sie sagen – lehnt man Sie ab, lehnt man meistens auch ab, was Sie referieren. Schulen und kontrollieren Sie dabei Ihre Stimme, dieses Scharnier von innen nach außen. Mit der Stimme erreichen Sie Geist und Gefühl Ihrer Studenten. Mit der warmen, beruhigenden Stimme über das Gefühl der Studenten zu ihrem Geist! Entdecken Sie freundliche Gesichter und wenden Sie sich mit freundlicher Stimme zunächst an diese. Lassen Sie „man“ weg und gehen Sie zum persönlichen „wir“ oder „Sie“ über – Sie gewinnen damit Punkte auf der Beziehungsschiene. Ihrer Vorlesung wird das guttun, und die unfreundlichen Gesichter hellen sich dann bald auch auf. (Stichwort: Emotio).

- Formulieren Sie auch einmal volkstümlich und gebrauchen Sie studentenfreundliche Fall-Illustrationen. Zwar soll die Sprachkompetenz durch das Vorlesungsbeispiel gestärkt, der Zusammenhang von Sprachkompetenz und Rechtsanwendung dargestellt und die Reflexion über die eigene Sprachkompetenz angereizt werden. Aber wenn Sie vortragen, tun Sie das nicht für sich, sondern für die Studenten. Bei vielen Dozenten hat man dagegen manchmal den Eindruck, sie sprechen vor einem „Phantomüberhörer“. Benutzen Sie Hauptsätze! Hauptsätze! Hauptsätze! Vermeiden Sie insbesondere in Erstsemestervorlesungen Neben- oder Schachtelsätze! Sprechen Sie hier nicht nur nach der „Schrift“, sondern üben Sie sich im normalen Umgangsdeutsch. Weg von der Schreibsprache und wissenschaftlichen Imponier-sprache, hin zur Sprech- und damit zur Hörsprache! (Stichwort: Schriftsprache vermeiden).

- Zwingen Sie Ihre Studenten von der ersten Vorlesung an vorbildhaft zum Umgang mit dem Gesetz. Zum Lesen von Paragrafen, zum Sezieren in ihre Konditionalprogramme und Tatbestandsmerkmalketten, zum Hangeln von Tatbestandsmerkmal zu Tatbestandsmerkmal, zum Herausstanzen der gesetzlichen Voraussetzungen, zur sauberen Subsumtionstechnik, zum Hin- und Herwandern des Auges von der Aufgabenstellung zur Rechtsfolge der Anspruchsgrundlage, vom Sachverhalt zum straftatbestandlichen Gesetzesmerkmal, kurz: zur Anwendung der spezifischen juristischen Lern-, Denk- und Arbeitsweise sowie zu der ihnen jeweils zugrundeliegenden Methodik. Lehren heißt Zeigen und Vormachen! Was sich an den Professoren an den Unis zeigt, ist, dass sie zu selten zeigen, wie die Juristerei handwerklich arbeitet. Zeigen Sie es Ihren Studenten immer wieder auf’s Neue! Subsumieren Sie mehr! (Stichwort: Gesetzesarbeit)

- Sehen Sie Ihren Studenten ins Auge – suchen Sie den Blickkontakt! Blicken Sie Blicke! Vergraben Sie sich nicht in Ihren Manuskripten. Senken Sie nicht den Blick auf den Boden, wo Sie nur Schuhe, aber keine Blicke finden. Verwechseln Sie „vortragen“ nicht mit „vorlesen“. Ein Blickkontakt schafft eine magische Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Studentenkreis. Lassen Sie den Blick schweifen! Starren Sie aber keinen über zulange Zeiträume an. Halten Sie immer wieder im Blick inne, mal hier, mal da – und alle haben das Gefühl, beachtet zu werden (Stichwort: Blicke blicken).

- Machen Sie lieber zu viele Pausen als zu wenige! Lassen Sie Pausen sprechen! Sie glauben gar nicht, wie wichtig Pausen in Ihrer Vorlesung sind. Zunächst ist die Pause das probate Mittel gegen das die Studenten sehr belastende Schnellsprechen (Stichwort: Schwall). Legen Sie genügend Pausen ein, können Sie so schnell sprechen, wie Sie wollen. Auch geben Sie Ihren Studenten durch ausreichende Pausen Gelegenheit zum geistigen Luftholen, um das Gesprochene in sich nachklingen zu lassen, ohne Ihren nächsten Gedankenansatz zu verpassen. Darüber hinaus schaffen Sie sich durch Pausen selbst Gelegenheit zum Luftholen. Atmen Sie öfter tief durch, Ihr um Sauerstoff ringendes Gehirn (es ist auf Sauerstoff dringend angewiesen) wird es Ihnen danken. Außerdem gewinnen Sie Zeit zum Überlegen. Sie können nicht im Nachhinein nachdenken, ob es richtig war, was Sie gesagt haben. Die Pause ermöglicht Ihnen die allein richtige Reihenfolge: Erst denken – dann sprechen! Letztlich ist die Pause das beste Stilmittel zur Steigerung der Wirkung eines von Ihnen für wichtig angesehenen Gedankens. Rahmen Sie die Höhepunkte Ihres Vortrages in zwei Pausen ein.Sie sehen, es lohnt sich, Pausen sprechen zu lassen. Hinzu kommt ein allerletzter Grund für die Pause: Sind Sie nämlich ein „Äh“-Mensch (Stichwort: Lall), können Sie diesen Urlaut durch Pausen nach und nach ausmerzen. Immer wenn Sie „Äh“ sagen wollen, legen Sie eine Pause ein. Nach kurzem Training sind Sie dem „Äh“-Stadium entwachsen. Kontrollieren Sie Ihre „Ähs“ durch eine Strichliste eines netten Kollegen am Anfang Ihrer Vorlesungsreihe und nach zweimaligem Wiederholen – Sie werden erstaunt sein, um wieviele „Ähs“ sich Ihre Sprechweise verringert hat. Die Pause hat´s gebracht! – Die Pause ist also das wichtigste Mittel gegen „Lall und Schwall“!!!! (Stichwort: Lass Pausen sprechen!)

- Klären Sie mit dem Curriculum genau ab, wie lange Sie Zeit haben. Der Umfang Ihrer Vorlesung ist strikt auf diese Länge zu begrenzen, damit Ihr langsamer und gut betonter Vortrag die vorgesehene Zeit nicht überschreitet (Zeitdisziplin). Das müssen Sie vorher ausprobieren! Behalten Sie die Uhr im Auge! Studenten sind stinksauer, wenn Sie überziehen – und Sie predigen in taube Ohren (Stichwort: Contre le montre).

- Ihr Manuskript muss für Sie selbst im Notfall einwandfrei lesbar sein. Sie verlieren an Würde, wenn Sie in Ihrer Vorlesung Schwierigkeiten haben, Ihre eigene Schrift zu entziffern. Denken Sie an unsere Manuskripttafeln! (Stichwort: Entzifferbare Schrift).

- Geben Sie vorweg eine kurze, gegliederte Übersicht über Ihre Vorlesung. Wenn Sie eine Gliederung in Stichworten an die Tafel schreiben, per Mausklick an die Wand werfen oder in vervielfältigter Form (Hand-out) verteilen können, umso besser. Nehmen Sie aber während der Vorlesung immer wieder ausdrücklich Rückbezug auf diese „Glieder“ Ihrer gegliederten Übersicht, das hilft bei der Orientierung (Stichwort: Die Glieder der Gliederung).

- Scheuen Sie nicht davor zurück, besonders wichtige Aussagen noch einmal zu wiederholen, sinngemäß, aber mit anderen Worten; wenn der Wortlaut wichtig ist, ruhig auch wörtlich (Stichwort: Keine Angst vor Wiederholungen).

- Denken Sie an die eklatante Begrenztheit des Kurzzeitgedächtnisses. Der 90-Minuten-Takt der Vorlesung gilt zu Recht als höchst problematisch. Dies beinhaltet die Erkenntnis, dass niemand einem neuen komplexen juristischen Stoff mehr als maximal 15 Minuten konzentriert zuhören kann. Wenn das Kurzzeitgedächtnis keine Pausen bekommt, schiebt jede neue Information die alte aus dem Vorschaltgedächtnis für immer und ewig weg. Eine gute Vorlesung muss daher portioniert werden in „kurzzeitgedächtnisfreundliche“ Partien. Dies bedeutet, dass Sie den Stoff in 15-minütigen Spannungsbögen als geballtes Wissen präsentieren sollten, ihn dann aber in kurzen Zusammenfassungen bündeln („Wo stehen wir jetzt?“ – „Fassen wir kurz zusammen“), mit einem Fall abrunden und ihn in eine zweiminütige Murmelphase überleiten sollten. Eine solchermaßen organisierte „Lehrpartie“ umfasste dann eine Zeitspanne von ca. 25 Minuten, so dass eine 90-minütige Vorlesung in drei solche Portionen aufgeteilt wäre. Abgeschlossen würde die Vorlesung durch eine Zusammenfassung („Was nehmen wir mit? – 1. … 2. … 3. …!), die Sie auch durch das Wort „Zusammenfassung“ ankündigen und einen „Ausblick auf morgen“. (Stichwort: Fasse öfter zusammen).

- Bei wörtlichen Zitaten aus Texten müssen Sie Anfang und Ende des Zitats so deutlich machen, dass man es beim Zuhören verfolgen kann. Bei langen Zitaten aus BGH-Bänden sagen Sie zwischendurch notfalls etwas wie: „Ich zitiere immer noch.“ Da die Angabe von Zitatanfang und -ende den Redefluss unterbricht, sollten Sie möglichst wenig wörtlich zitieren (Stichwort: Zitate vermeiden).

- Kündigen Sie den Schluss Ihrer Vorlesung an! Das mobilisiert noch einmal die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörerschaft für die abschließenden Ausführungen. Die Ankündigung schafft so eine Art von Endspurtmentalität bei den Studenten. Der Ankündigung muss aber nach wenigen Sätzen dann auch wirklich das Ende folgen! (Stichwort: Brich nicht das Vertrauen in die Ankündigung des Endes!)

- Schließen Sie Ihre Vorlesung mit einigen Kernsätzen, die die Hauptaussagen Ihrer Vorlesung zusammenfassend aufgreifen und vielleicht zugleich hierauf bezogen ein paar offene Fragen oder Probleme formulieren, um einen Anstoß für anschließende Fachdiskussionen zu geben (Stichwort: Öffne zur Fachdiskussion).

- Wenn Sie zur Lösung einer Fallbearbeitung oder eines Problems „bitten“ und keine Finger lassen sich sehen – auch die üblichen 5 nicht – bilden Sie „Murmelgruppen“ zwischen Nachbarn, so 5 bis 10 Minuten. Danach haben Sie zehn Mal mehr Finger als üblich! Vorsicht: Wenn man die Studenten aber „murmeln“ lässt, müssen sie wissen, worüber sie murmeln sollen. Oder lassen Sie Ihre Studenten einmal zu einem Problem abstimmen! Die mögen das! Man überwindet damit „Durchhänger“ und kann die Konzentration wieder einfangen. (Stichwort: Murmelgruppe und Kurzabstimmung)

- Bringen Sie keine inhaltliche Menge auf Kosten der Vermittlungsqualität. Lieber weniger, und das gut angebracht, als mehr, und das an den Studenten vorbei! Wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssten Ihrem „Publikum“ zeigen, dass Sie mehr drauf haben, als Sie anbringen konnten, dann vereinbaren Sie mit ihm, dass Sie dieses Mehr in einer schriftlichen Fassung unterbringen wollen, die Sie nachliefern möchten (Stichwort: Quantität nicht auf Kosten der Qualität).

- Machen Sie doch einmal nach 15 Minuten eine einminütige Pause: „Lesen Sie Ihre Aufzeichnungen einmal durch!“ – „Konzentrieren Sie sich auf das, was ich bis jetzt gesagt habe!“ – „Notieren Sie das, was war, in 10 Stichwörtern!“ (Stichwort: Einminutenpausen einstreuen)

- Regen Sie Ihre Studenten an, sich vor jeder Vorlesung von Anfang an drei Fragen zu stellen:

- Woher kommt „er“?! – Woran knüpft des Dozenten Thema an?

- Wohin geht „er“ mit „Was“?! – Mit welchem Ziel und welchem Inhalt (Was) wird sein Thema fortgeführt?

- Wo steht „er“ jetzt?! – Welchen Platz nehmen die Einzelheiten des „Was“ im

Gesamtbild („System“) der juristischen Landschaft ein?

Die Antworten auf diese drei studentischen Lern-Fragen sind identisch mit den dozentischen Lehr- und den studentischen Lern-Zielen.

- Der Dozent hat das Ziel, als Ergebnis seiner Vorlesung seinen Studenten den bezüglichen Zusammenhang der heutigen Vorlesung („Woher“), ihren inhaltlichen Wissens-Schwerpunkt („Was und Wohin“) und ihren Standort im juristischen System („Wo“) zu verdeutlichen. Dem Dozenten wird vor allem die Funktion zugeschrieben, seine Studenten über das „Woher, Was, Wohin, Wo und Wofür“ zu informieren und zu unterweisen.

- Die Studenten haben das Ziel, als Ergebnis der Vorlesung das „Woher“, „Was“, „Wohin“ und „Wo“ zu begreifen.

Man muss versuchen, das Lehr-Ziel des Verdeutlichens des „Woher“, „Was“, „Wohin“, „Wo“ und „Wofür“ und der Studenten Lern-Ziel des Begreifens dieser „W“, übereinander zu bekommen – auch und gerade in der Vorlesung. (Stichwort: 3 Lernfragen)

- Springen Sie nicht zu oft hin und her! „Ach ja, fast hätte ich es vergessen“ – „Was ich noch ‚zu oben‘ sagen wollte“ – „Auf diesen Punkt kommen wir später noch“ – „Was ich noch zu 1. ergänzen wollte“. Es springt einfach keiner mit! (Stichwort: Springer)

- Ein ganz schwieriges Problem in der Vorlesung ist die einfache Frage: Wie verhindere ich, dass meine Studenten durch ein nie zu vermeidendes, kurzfristiges Abschalten, einen kurzen Blick auf das Smartphone, nicht völlig den Anschluss verlieren? – Wie „fange“ ich sie wieder ein? – Versuch einer Antwort: Mit „Zwergen“, also Zwischenergebnissen, immer wieder kurze Zwischenergebnisse vor Neustarts. (Stichwort: Zwerg).

- Auch in der Vorlesung ist – wie generell beim Lehren – das Ermutigen die wichtigste positive Lehrtechnik überhaupt. Das Ermutigen, didaktisch auch positive Verstärkung genannt, ist eine absichtsvolle Zuversichtsanregung, welche das Selbstbild und Selbstvertrauen der Studenten positiv beeinflussen will – das negative Pedant ist die Entmutigung, der negative Verstärker. Überlegen Sie einmal: Was fasziniert Sie selbst an Ihrer Vorlesung? Was hat Sie begeistert? Was ist Ihnen besonders wichtig? – Das erzeugt innere Verbundenheit mit dem Stoff! In der Vorlesung nehmen die Studenten an Gedanken teil, zu denen sie allein niemals fähig wären. Sie merken aber, dass sie als Jurastudenten auch schon im Ersten Semester dazu fähig sind, solchen Gedanken zu folgen. Und das macht ihnen Mut, so zu denken. Das ist für jeden Anfänger eine Ermutigung. Dadurch, dass er das versteht, was der Dozent sagt, empfindet er es selbst ein bisschen auch als eigene Leistung. Das Gegenteil ist allerdings bekannter, dass Dozenten die Erstsemesterstudenten entmutigen, weil sie so verschraubte und abstrakte Sätze machen, dass der Student denkt: Oh, da habe ich gar nichts davon. Und dann denkt er, da bin ich daran schuld, dass ich das nicht verstehe. Das ist das Gegenteil von Ermutigung. Bei guten Dozenten findet andauernde Ermutigung statt. Das Zusammenspiel von juristischem Stoff, Ermutigung und Begeisterung in der Vorlesung kennt einen Begriff: Didaktikkunst. (Stichwort: Ermutigung statt Entmutigung)

- In jeder Vorlesung kommt es darauf an, sich ausdrücken zu können. Natürlich spielt der Ausdruck auch in der schriftlichen Darlegung und im Referat selbst eine große Rolle. Aber nur in einer Vorlesung ist die Zeit, in der alle Ausdrucksmittel eingesetzt werden können und müssen. Dabei kommt, was überraschen mag, der Sprache des Dozenten nicht allein die entscheidende Bedeutung zu. Auch der Körper wird als ein wesentliches Ausdrucksmittel eingesetzt. Das geschieht meist unbewusst. Sich das bewusst zu machen, ist daher von großer Bedeutung. Rechnet man zu den nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten den stimmlichen und emotionalen Ausdruck hinzu, so sieht man, dass die verbale Kommunikation durchaus nicht die einzige Rolle spielten. Entscheidend ist nicht nur, was man sagt, sondern auch wie man es sagt, und womit man es sagt. Alle Dozenten sollten an den Satz denken: „Deine Worte hör ich wohl, allein deine Stimme und dein Körper sprechen so stark dagegen.“ Der Einsatz verbaler und nonverbaler Techniken will gelernt sein.Seit einigen Jahren gibt es eine eigene Wissenschaft von der Körpersprache, die Kinesik. Man sollte die hier vorgenommenen Einteilungen nicht überbewerten. Aber einige Punkte sind gerade für „vorlesende“ Dozenten vielleicht doch beachtens- und bedenkenswert. Zu den verdrängten Emotionen der Juristen gesellt sich leider auch eine vielfach verdrängte Gestik. Aber ganz verdrängen lässt sie sich eben auch bei einem Juristen nicht. Das Ergebnis ist nicht selten eine unnatürliche, unsichere und unpassende, ja manchmal peinlich verklemmte Gestik. Man erklärt: „Lassen Sie mich das Problem in seiner ganzen Breite entfalten“ – und verschränkt dazu die Hände. Man sagt: „Ich fasse zusammen“ – und breitet die Arme aus. Der Gestus muss funktional dem jeweiligen Diskussionsbeitrag angepasst und nicht etwa eine dirigierende Begleitbewegung zur Sprachmelodie sein. Man kann juristische Begriffsverwendungen durchaus mit Händen modellieren. Alle Begriffsarbeit besteht ja darin, analytisch zu trennen und synthetisch wieder zu verbinden – Dinge, die man sehr gut auch in die Luft zeichnen kann. Gesten sollten nicht übertrieben sein, aber auch nicht unterdrückt werden. Denn das Repertoire an gestischen Ausdrucksmitteln ist reich. Man kann die Unterhaltung mancher Mallorquiner auch dann verstehen, wenn man kein Wort ihrer Sprache verstehen kann. Hier liegen viele Möglichkeiten, die man sich bewusst erschließen kann. Auch hier kann kein Katalog von Regeln gegeben werden. Hilfreich ist die Selbstbeobachtung (learning by doing) und die Beobachtung anderer (learning by looking). Aber dazu muss man mal in deren Vorlesungen gehen! (Stichwort: Körpersprache)

- Man sollte sich öfter einmal vor einer Vorlesung in die Situation der Studenten versetzen, die eigene Brille mal wieder ab- und die seiner Studenten aufsetzen, öfter in ihren Geist und ihren Körper schlüpfen. Dabei bemerkt der empathische Dozent zunächst, wie hart und unbequem der Stuhl ist, auf dem der Student Stunde um Stunde verbringen muss, eingezwängt im Hörsaal oder Studienraum. Die Luft ist nicht selten schlecht und arm an frischer Luft, die Lichtverhältnisse sind nicht optimal, der Geräuschpegel häufig hoch. Der Körper stöhnt und ächzt unter der anstrengenden, sich mehr und mehr einem Paragrafen ähnelnden Körperhaltung, das Gehirn ruft durch tatsächliches oder ständig unterdrücktes Gähnen nach Sauerstoff, in den Venen der herabhängenden Beine staut sich das Blut, die Augen werden von Minute zu Minute müder und tränig. Weiterhin fühlt man sich zu permanenter Passivität verurteilt, das Temperament drängt zu Aktivität, die Hand zuckt zum Handy. Der Geist ist ein- und gleichförmig damit beschäftigt, dem Dozenten zuzuhören, Gesetze auf- und zuzuschlagen, zu blättern, zu lesen, abzuschreiben, mitzuschreiben, sich zwanghaft zu konzentrieren, dem dringenden Bedürfnis abzuschalten zu widerstehen, immer wieder Rede und Antwort zu stehen. Der Körper leidet unter dem Bewegungsmangel, die Wirbelsäule sinkt immer mehr in sich zusammen, der Hintern schmerzt. Monoton um Monotönchen im Ohr dümpelt ein dumpf und dumpfer werdender Geist in einem schlaff und schlaffer werdenden Körper! Der Dozent sollte einmal selbst versuchen, in einer seiner stofflich komprimierten Vorlesungs- oder Unterrichtsstunden auf einem solchen Stuhl stillzusitzen – er könnte es kaum! Von seinen Studenten verlangt er es aber tagtäglich und zwar konzentriert über mindestens neunzig Minuten hinweg! Was kann man also tun? – Die Vielfalt der Ursachen für diese lernfeindliche Unterrichtspraxis zeigt deutlich, dass man nur sehr begrenzte Möglichkeiten hat, darauf zu reagieren. Man kann weder die Studienpläne, noch die Zeiteinteilung der Unterrichtseinheiten, noch die herrschende Unterrichtskultur, noch die harten Sitzmöbel abschaffen. Aber jeder Dozent sollte sich die Probleme auf der anderen Seite des “Katheders” wenigstens ab und an einmal bewusst machen und viel, viel Sauerstoff in seinen Hörsaal pumpen. (Stichwort: Perspektivwechsel)