13. Frage

Welche Lehrformen bieten sich an?

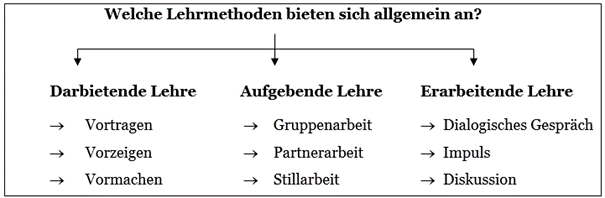

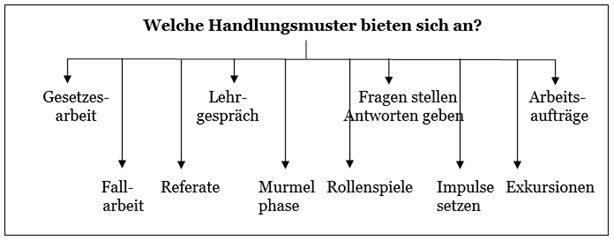

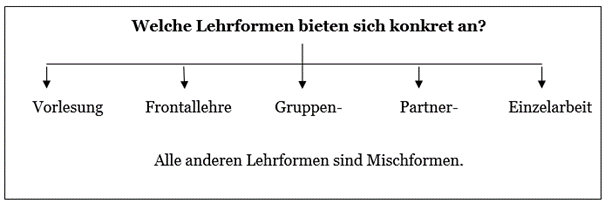

Auf welche Methoden können Sie in Ihren Lehrveranstaltungen zurückgreifen? Zunächst ein Überblick:

Keine Lehrform, keine Lehrmethode, kein Handlungsmuster hat einen empirisch klar nachweisbaren Vorzug. Es gibt gute und schlechte Frontallehre, mitreißende und einschläfernde Vorlesungen, es gibt gut organisierte und es gibt schlecht organisierte Gruppenarbeit – wie sagt der Jurist? Es kommt darauf an! Doch zunächst muss man wissen, wovon man überhaupt spricht.

Die Vorlesung

Die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden wird leider von Alters her von zwei scheinbar unumstößlichen Glaubensbekenntnissen zusammengehalten.

- Dozenten glauben: „Studenten sind ohnehin zu dumm für meine Vorlesung“.

- Studenten glauben: „Dozenten halten immer schlechte Vorlesungen“.

Beide Glaubensbekenntnisse beruhen auf unausrottbaren Vorurteilen. Sicher ist der Abstraktionsgrad juristischer Darlegungen bei dieser einseitigen Ausrichtung auf den Dozenten manchmal sehr hoch, deshalb wegen Überforderung der studentischen Aufnahmekapazität lernfeindlich, der Student zur totalen Passivität verurteilt. Hinzu kommt die studentische Wahrheit: Faden verloren – Vorlesung verloren – Zeit verloren! – Alles wahr, und doch: Man muss diese Lehrmethode nur richtig nutzen, nur sie ist hochschulgerecht!

Man muss die „toxische Berieselungs-Vorlesung” für die Hochschule als “heilsamen Dozentenvortrag” aus dem didaktischen Giftschrank herausholen, solange sie nicht zum tödlichen neunzigminütigen Vorlesungsmonolog verkommt. Jede Lehrmethode ist – frei nach Paracelsus – für Studenten Gift oder Heilmittel, es kommt eben nur auf die richtige Dosierung an.

Die Vorlesung muss mehr bringen als ein Lehrbuch oder ein Skriptum, denn sonst ist der Dozent in der Tat überflüssig, da man alles viel besser nachlesen als das flüchtige Wort nachhalten kann. Soll die Vorlesung gut in Geist und Gemüt der Studenten ankommen, so muss sie auf dem sicheren Grunde

- durchsichtiger Sprache,

stofflicher Klarheit,

pulsierender (Fall-)Lebendigkeit und

vergnüglicher Leidlosigkeit – ja, auch munterer Heiterkeit –

beruhen. Nur so wird sie zum Lustgenuss für Dozent und Student!

Natürlich weiß ich, dass die Heterogenität in den Hörsälen stetig steigt. Machten vor 50 Jahren 8 % eines Jahrganges Abitur, sind es heute 55 %. Auch ist mir klar, dass da Studenten sitzen, die Jura studieren, weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen, weil sie (noch) nicht arbeiten wollen, Party machen wollen oder weil die Eltern das Jurastudium vorgegeben haben. Aber Sie können sich Ihr Auditorium nicht „backen“, Sie müssen bei dieser Verschiedenheit, ja Ungleichheit, die große Mitte Ihrer Studenten finden. – Wie? – Naturtalente an die Front! Aber auch dann, wenn man diese Gabe nicht in die Wiege gelegt bekommen hat, kann man sie lernen.

Die juristischen Lehrveranstaltungen „Vorlesungen“ leiden nach anfänglichem Strohfeuer häufig an ihrer fehlenden Attraktivität. Erkenntnisse werden gestelzt übermittelt, die nicht – jedenfalls im Anfang – Fall um Fall dem spannenden praktischen Alltagsleben der Studenten abgelauscht, sondern als langweilige, theoretische, juristische Wissenschaftsweisheiten überliefert sind. Dass die Erfüllung der Gesetze sich im Leser und Anwender des jeweiligen Zeitgeistes vollzieht, dass die Lehre der Gesetze sich auch im modernen Verständnis der jungen, von Fernsehinfotainment und Internet geprägten Generation bricht, muss man sich als Dozent klarmachen. Natürlich ist die Vorlesung keine Plauderei, aber eben auch kein Grabgesang. Auch ist es eine Fehlannahme, dass Gedanken umso gescheiter sind, je umständlicher sie formuliert sind.

Wenn man erreichen will, dass Studenten juristische Fakten wissen und juristische Systeme verstehen, dann ist das Vortragen dieser Fakten und ihrer systematischen Hintergründe in der Vorlesung die wirksamste Informationsdarbietungsmethode, vorausgesetzt, dass der Dozent die Fähigkeit besitzt, seine zuhörenden Studenten zum Zuhören zu bringen. Die Faktenvermittlung im fragend-entwickelnden Stil des Lehrgesprächs, des dialogischen Erarbeitungsunterrichts oder gar der Gruppenarbeit ist nicht selten uneffektiv, sehr zeitaufwendig und wirkt bei neuem Stoff manchmal mehr als gekünstelt.

Die Vorlesung muss ein eigener Kunstgenuss werden! Man muss dem Dozenten gerne zuhören wollen! Überladung, Üppigkeit und grenzenlose Weitschweifigkeit einerseits, sowie strengste Knappheit in der Gedankenführung andererseits, bei der der Student nicht ein einziges Wort überhören darf, ja, noch zwischen den Zeilen “hören” muss, sind sicher die Extremwerte auf dem Vorlesungsthermometer. Man muss eben die angenehmste Vortragstemperatur finden. Die Studenten sind bei der Vorlesung ein “gefangenes” Publikum. Eine Art, sich zu wehren, haben sie jedoch: sie können abschalten und das Handy anschalten. Und genau das werden sie tun, wenn der Dozent nicht richtig vorträgt. Richtig trägt man vor, wenn sich die Lebendigkeit des Vortrags mit dem Reichtum seines Inhalts paart und sich die Dimensionen der juristischen Welt für die Studenten wie von selbst öffnen.

Die Vorlesung soll juristisches Denken und wissenschaftliches Arbeiten am Gesetz vorführen, zu kritischem Mitdenken anregen und bei den Studenten ein inneres Verhältnis zum Gesetz begründen, seiner Regelungstechnik, seinem Lösungsversuch, zur Vereinbarkeit von Interessenkonflikten, die das Gesetz immer regeln will und seinen Inhalten. Das abstrakte Gesetz muss immer an konkreten Beispielen verdeutlicht und präsentiert werden. Recht ist nie Selbstzweck. Die Vorlesung braucht den Fall! Eine Vorlesung ohne Fall ist wie ein Angelhaken ohne Köder. Der Student ist (noch) zu hilflos, um – ausgehend vom Gesetzeswortlaut – selbst passende Beispiele zu finden. Es herrscht das didaktische Gebot der Nachvollziehbarkeit und Klarheit. Die Studenten sollen in der Vorlesung etwas begreifen, nicht ein virtueller Überhörer des Dozenten sein (und auch der wäre dankbar, wenn er denn etwas verstünde). Strukturen der Gesetze sind zu vereinfachen, Komplexität ist (fast) immer unnötig. Und das geht nur, wenn man es selbst begriffen hat. Natürlich gehen konkrete Fälle immer auf Kosten der abstrakten Breite. Man muss versuchen, beides zu kombinieren:

- Gesetzeslage beschreiben;

- Am Fall demonstrieren;

- Etablierte (!) Literatur- und Rechtsprechungsmeinung vorstellen;

- Wenn nötig, Streitfragen herausarbeiten;

- Eigene Meinung mutig ins Feld führen und fundiert Stellung beziehen;

- Zurück zu Ausgangsfall und Gesetz kommen;

- Zusammenfassen.

Bei der Vorlesung gibt der Dozent einseitig Informationen an seine Studenten. Dabei sollte er sich weniger einer konkreten Gesetzesstelle als einem gesetzlichen Themenabschnitt widmen. Viele Vorlesungen basieren zu stark auf Rechtsprechung und Literatur und zu wenig auf Gesetzen. Durch die geschickte Auswahl seiner Medien, Strukturbildung und gute Rhetorik versucht der Dozent zu erreichen, dass möglichst viele seiner Informationen von den Studenten aufgenommen und behalten werden. Diesem Ziel des möglichst breiten Verständnisses dient auch seine regelmäßig bekundete Bereitschaft, Fragen seiner Studenten zum Thema am Ende zu beantworten. Die Studenten dürfen niemals irritiert seine Vorlesung verlassen. Diese Kontrolle darüber, ob seine Informationen zumindest von den meisten Studenten aufgenommen worden sind, führt der Dozent meist – leider ‑ nicht mehr durch (Stichwort: Zeitnot).

Die Vorlesung hat für Sie den Vorteil, dass Sie zeitlich gut planen können, was und wieviel Sie in einer Lehrstunde besprechen wollen. Am Schluss wissen Sie auch, was und wieviel Sie geschafft und was und wieviel Sie nicht geschafft haben. – Aber, und das ist der große Nachteil, leider wissen Sie nicht, was und wieviel bei den Lernenden angekommen ist. In den ersten Stunden sind die Studenten noch eher bereit, Ihnen länger zuzuhören. In den weiteren Stunden müssen Sie spätestens nach 20 Minuten am steigenden Geräuschpegel und an der Beschäftigung mit den Smartphones im Lehrsaal merken, ob Sie die Lehrmethode ändern müssen. Und noch eins: Die Vorlesung als Spielwiese ausgefallener und exotischer Steckenpferde muss ausgedient haben. Der Studentenspruch „Der Professor redet für sich und von sich und vor sich hin – und sinnlos an den Studenten vorbei“ darf keine neue Nahrung erhalten.

Der Frontalunterricht

Die klassische Darstellungsart, die Sie aus Ihrer Schulzeit kennen und die wir häufig in der Ausbildung finden, ist der „Dozentenvortrag mit eingestreuten Fragen“ an die Lernenden. Eine abwertende Bezeichnung dafür ist Frontalunterricht. Diese Abwertung folgt dem weitverbreiteten Vorurteil, diese Lehrform sei identisch mit dem notorischen Monologisieren, mit dem Professoren in den Vorlesungen ihre Studenten traktieren. Beim reinen Frontalunterricht werden wie beim Vortrag oder der Vorlesung zunächst Informationen an die Studenten gegeben. Anders als bei diesen beiden Vermittlungsformen überprüft der Dozent jedoch von Zeit zu Zeit durch Fragen an einzelne Studierende, ob seine Informationen von diesen und damit schließlich auch von der Mehrheit der Studenten richtig aufgenommen worden sind. Auch sind hier eigene Verständnisfragen der Studierenden an den Dozenten möglich und üblich. Sie werden von ihm in der Regel zeitnah beantwortet. Dadurch kommt es zu Interaktionen zwischen dem Dozenten einerseits und den manchmal auch aufgerufenen oder fragenden Studenten andererseits. Zu Interaktionen der Studenten untereinander kommt es nicht.

Für die juristische Lehre kommt als Favorit ganz überwiegend dieser Frontalunterricht mit den eingestreuten Handlungsmustern der Gesetzesarbeit, der Fallarbeit und des Lehrgesprächs in Betracht. Er ist gleichermaßen beliebt bei Dozenten wie Studenten. Frontal heißt nicht: altmodisch, autoritär und uneffektiv. Und Gruppenunterricht heißt nicht: modern, partizipativ, effektiv. Der Frontalunterricht zielt auf kognitive Lernprozesse, er zielt weniger auf Falltraining und Selbstständigkeit. Er ist dozentenzentriert. Der Dozent bestimmt das Lerntempo, gibt die Medien vor und richtet die Lehr-Lern-Richtung aus auf Dozent – Student und weniger auf Student – Dozent oder gar Student – Student (dafür muss man die Gruppenarbeit wählen!).

Es steht für mich fest: Ohne Frontalunterricht geht es nicht! Und ein Frontalunterricht beginnt immer mit einem Vortrag. Wenn man erreichen will, dass Studenten juristische Fakten wissen und das eine oder andere juristische System verstehen, dann ist das Vortragen dieser Fakten und ihrer systematischen Hintergründe im Frontalunterricht die wirksamste Informationsdarbietungsmethode, vorausgesetzt, dass der Dozent die Fähigkeit besitzt, seine Zuhörer zum Zuhören zu bringen. Die Faktenvermittlung im fragend-entwickelnden Stil des Lehrgesprächs, eines Experiments, des dialogischen Erarbeitungsunterrichts oder gar der Gruppenarbeit ist nicht selten uneffektiv, sehr zeitaufwendig und wirkt bei neuem Stoff manchmal mehr als gekünstelt.

Ihr Frontalunterricht muss ein eigener Kunstgenuss werden! Man muss Ihnen gerne zuhören wollen! Überladung, Üppigkeit und grenzenlose Weitschweifigkeit einerseits, sowie strengste Knappheit in der Gedankenführung andererseits, bei der der Student nicht ein einziges Wort überhören darf, ja, noch zwischen den Zeilen “hören” muss, sind sicher die Extremwerte auf dem Vortragsthermometer. Man muss eben die angenehmste Vortragstemperatur finden. Die Studenten sind bei Ihrem Vortrag ein “gefangenes” Publikum. Eine Art, sich zu wehren, haben sie jedoch: sie können abschalten und das Handy anschalten. Und genau das werden sie tun, wenn der Dozent nicht richtig vorträgt. Richtig tragen Sie vor, wenn sich die Lebendigkeit Ihres Vortrags mit dem Reichtum seines Inhalts paart und sich die Dimensionen der juristischen Welt für Ihre Adressaten wie von selbst öffnen.

- Vorteile des Frontalunterrichts: Kontrolle, Steuerung der Lehr-Lern-Ziele, Disziplinierung, Interventionsmöglichkeiten, Stoffintensität, Darstellung komplexer Zusammenhänge möglich, Rückkoppelungen mit Studenten.

- Nachteile des Frontalunterrichts: Nur wenig bleibt hängen, Studenten zu passiv, keine Selbstständigkeit, kein Mündigwerden, keine Studenten-zu-Studenten-Kommunikation, Überbetonung der kognitiven Dimension gegenüber der Handwerkskunst in der Fallbearbeitung, große Gefahr des Wissensverlustes, Fragen werden zu oft zu „Scheinfragen“.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, Frontalunterricht ist m.E. die effektivste Form der juristischen Wissensdarbietung, nicht aber die effektivste Form der Wissensvermittlung und Wissensfestigung.

Die Fallarbeit

Rechtswissenschaft ist immer (auch) Rechtsanwendungswissenschaft. Aus diesem Grund ist diese Lehrform didaktisch bei der für Klausuren im Semester und Examen im Vordergrund stehenden Falllösungstechnik des gutachtlichen Subsumierens immer genetisches – den Weg der Lösung verfolgendes, und deshalb „gutes“ – juristisches Lernen.

Ohne Fälle geht nichts in Jura! Rechtsfälle müssen eine zentrale Rolle in Ihrem Unterricht einnehmen. Sie selbst haben schließlich Jura beim Repetitor auch anhand von Fällen gelernt. Mit Fällen können Sie exemplarisch in Rechtsgebiete einführen und, von ihnen ausgehend, wichtige Rechtsgrundsätze besprechen. Fälle können auch Auslöser für die anschließende Diskussion einer Rechtsfrage sein: Warum ist ein Verhalten erlaubt – nicht erlaubt, die Maßnahme einer Behörde zulässig – nicht zulässig, ein Anspruch normiert – nicht normiert? Fallbasiert ist zugleich fast immer problembasiert. Denn das „Problem“ steckt immer im „Fall“ und der „Fall“ im „Problem“.

Die induktive Arbeit mit Fallbeispielen hat gleich mehrere Vorteile:

- Fälle sind lebensnah.

- Fälle sind anschaulich.

- Fälle laden zu Diskussionen ein.

- Fälle helfen theoretische Zusammenhänge verstehen.

- Fälle führen vom Einzelnen zum Allgemeinen.

- Fälle bleiben hängen im Langzeitgedächtnis.

Didaktisch ist die Fallbearbeitung kaum zu schlagen:

- Fälle werden zur Illustration des juristischen Lehrstoffes genutzt. Es geht didaktisch um Wissensvermittlung.

- Fälle werden zur Demonstration der Prinzipien der Rechtsmethoden genutzt. Es geht didaktisch um die praktische Anwendung des Wissens.

- Fälle werden zur Exemplikation der Rechtsprechung genutzt. Es geht didaktisch um die wissenschaftliche Umsetzung des Wissens in der Auseinandersetzung mit Urteilen und Literatur.

- Fälle werden zu Klausuren genutzt, indem umfangreiche Sachverhalte mit 4 bis 7 Problemen ausgegeben werden. Es geht didaktisch um Examensvorbereitung.

- Fälle werden genutzt, um ein Problem zu verdeutlichen und zu lösen. Im Vordergrund steht didaktisch die Stärkung der Problemfindungs- und Problemlösungskompetenz.

- Fälle stellen das „Richtigmachen“ und das „handwerkliche Üben“ sicher.

Bedenken Sie aber, dass Fälle, die für Sie vor zwei Jahrzehnten beim Repetitor noch witzig waren, heute ihre Pointe verloren haben könnten. Wahrscheinlich werden Sie mit einer Mischung von aktuellen (Medien), praktisch wichtigen (Klausuren) und schulmäßig konstruierten (Methodik und Verständnis) Fällen arbeiten.

Das Lehrgespräch

Beim gelenkten Lehrgespräch will der Dozent nicht nur seine von ihm sorgsam ausgewählten Informationen an seine Studenten versenden, sondern deren Empfang mittels Kontrollfragen immer auch sicherstellen. Vom reinen Frontalunterricht mit unsystematisch eingestreuten – oft auch eher rhetorischen – Fragen unterscheidet sich das fragend-entwickelnde Lehrgespräch, auch wenn die Grenzen im einzelnen fließend sein mögen, dadurch, dass der Dozent mit regelmäßigen gezielten Fragen die Lernenden systematisch in die Entwicklung der Gedankengänge einbezieht. Der Dozent hat nun einmal einen großen fachlichen Wissensvorsprung. Es kommt darauf an, ihn für seine Studenten einzusetzen. Dafür ist das Lehrgespräch sehr gut geeignet.

Ein solches Gespräch hat verschiedene Vorteile.

- Es findet eine fortwährende verbale Rückversicherung zwischen den Lehrenden und den Lernenden darüber statt, ob diese dem Lehrablauf folgen oder nicht.

- Das gelenkte Gespräch dient dem Motivieren der Lernenden. Und die Lehrenden können spontan Anerkennung oder Zufriedenheit zeigen.

- Es hat eine Informationsfunktion für die Lehrenden. Sie nutzen die Gesprächsbereitschaft der Lernenden, um sich am Anfang ein genaueres Bild über ihre Vorkenntnisse, in der Gesprächsmitte über ihre Fortschritte und am Ende über ihren Lehrerfolg zu machen.

- Es hat Steuerungsfunktion. Die Lehrenden lenken die Gedanken Schritt für Schritt auf das gewünschte Ergebnis.

- Es veranlasst die Studenten durch offene Fragen, sogenannte Erschließungsfragen, und Impulse zum Nachdenken und Verstehen.

- Es dient der Festigung und Wiederholung des Wissens.

- Es hat Sicherungs- und Kontrollfunktion durch abschließende Fragen.

Die fragend-entwickelnde Lehrmethode hat allerdings auch Nachteile.

- Die Studenten werden häufig zu eng geführt und nicht zu eigenständigen Aktionen motiviert, sie erhalten zu wenig Denk- und Handlungsspielräume. Die Begeisterung der Studenten am „sokratischen“ Lehrstil nimmt stark ab, da sie wissen, dass sich die Dozenten bei der Notenvergabe nur von den Klausuren leiten lassen und die mündlichen Leistungen unter den Ausbildungstisch fallen.

- Ein sehr ernstzunehmender Vorwurf ist der Zeitfaktor. Insbesondere in der Befragung schlecht vorbereiteter Studenten kann viel Zeit vergehen. Auf diesen „Irrwegen“ können auch andere Studenten falsche Antworten missdeuten oder für richtig halten, gute Studenten werden abschalten oder sich langweilen.

- An dieser Form von Lehre wird auch kritisiert, dass alles, was erarbeitet worden ist, von den Studenten schnell wieder vergessen wird. Die Studenten lernten nicht „entdeckend“, sondern mehr Frage- und Antwort-Sequenzen. Es finde nämlich gar keine richtige Diskussion statt, vielmehr sei dieser Lehrstil als Befragung angelegt, bei der der Dozent die „richtige“ Antwort erwarte. Die Studenten hätten zu wenig Freiräume und würden zu stark nach dem Plan des Dozenten gelenkt. Wer im Kopf eigene Gedanken weiterentwickele, verliere schnell den roten Faden.

- Man achtet nicht genug darauf, dass man auch wirklich mit den Studenten und nicht über sie hinweg spricht.

- Man redet zu viel mit den treibenden, guten Studenten und verrät zu oft die gehemmten, schwachen Studenten. Studenten benachteiligter Gruppen fühlen sich häufig diskriminiert.

- Man hört häufig nur das, was man hören will, weil man Angst hat, die Kontrolle über die Lehrstunde zu verlieren. In der Tat besteht diese Gefahr dann, wenn man sich nicht intensiv auf mögliche Fragestellungen und Fehlantworten der Studenten vorbereitet. Die Stunde kann einem schnell aus der Hand gleiten (anders als in der Vorlesung), wenn man sich nicht Fragen zurecht legt, die zu weitertragenden Lösungen führen.

Hat das Lehrgespräch durchaus seine Stärken und seine Berechtigung, so sollte es doch nicht als ausschließliche Lehrmethode verwendet werden. Ich möchte Sie ermutigen, immer auch andere Lehrmethoden im Methodenwechsel mit einzuplanen und anzuwenden. Lerntheoretisch empfiehlt sich ein Methodenwechsel nach 20 Minuten vom Frontalunterricht zum Lehrgespräch oder umgekehrt, am Ende aber immer zurück zur Zusammenfassung im Vorlesungsstil.

Einige positive Winke zum Lehrgespräch:

- Immer auf das Gesagte eingehen

- Den Studenten ausreden lassen

- Langsames Erhöhen des Schwierigkeitsgrades

- Positives Feedback: „Das haben Sie gut gemacht!“

- Nonverbales Feedback: Blickkontakt, Nicken, Lächeln

- Dem, der dran ist, volle Aufmerksamkeit schenken

- Harmonische Gesprächsatmosphäre schaffen

- Man muss Sie hören und sehen können

- Geduld haben und immer wieder Geduld haben.

Einige zu vermeidende Stichpunkte:

- Keine Exkursionen ins Nirgendwo veranstalten

- Sich unbedingt gegen Dozentendominanz standhaft wehren

- Das Lehrgespräch nicht zum maskierten Vortrag umfrisieren

- Keine Vorherrschaft der guten, leistungsstarken Studenten zulassen

- Zwiegespräche zwischen Dozent und einem einzigen Studenten vermeiden

- Nicht loben, nur tadeln oder: nur loben, nicht tadeln

- Schwächere Studenten nicht links liegen lassen

- Keine Zeichen von Ungeduld signalisieren

- Nicht ins Wort fallen

- Bloßstellungen unterlassen: „Sie haben aber auch gar nichts begriffen!“

- Nie mit verworrenen Fällen beginnen

- „Guten Tag“ nicht vergessen

- Nie kommentarlos den Nächsten drannehmen

- Negatives Feedback vermeiden: „Das sollten Sie aber wissen!“

- Lieblinge kann man haben, sollte das aber nicht zeigen

Die Einzelarbeit

Sie stellt einen Zeitabschnitt während der Lehrveranstaltung dar, in dem die Studenten Gesetzestexte lesen, eine theoretische Fragestellung oder eine kleinere Fall-Aufgabe ohne Informationsaustausch bearbeiten sollen. Da dies in der Regel schweigend erfolgt, um die anderen bei ihren Überlegungen nicht zu stören, wird die Einzelarbeit auch als Stillarbeit bezeichnet. Einzelarbeit kennt jeder Student: Sie findet zu Hause als individuell-selbstorganisiertes Lernen immer statt. Sie ermöglicht es Studenten, sich Wissensinhalte selbstständig zu erarbeiten. Sie ist aber nur dann erfolgreich, wenn dem Studenten vorher beigebracht wird, wie man in Einzelarbeit selbstorganisiert lernt und das wird auf Hochschulen vernachlässigt. Hier herrschen Defizite! Die meisten Studenten sind ohne Anleitung nicht in der Lage, sich Gebiete in Einzelarbeit erfolgreich zu erschließen. Am Besten erlernen sie es mit Ihnen an Ihren Beispielen!

Vorteile für den Studenten:

Er kann seine Antworten in Ruhe entwickeln, ohne einen möglicherweise dominanten Partner erst von ihrer Richtigkeit überzeugen zu müssen.

Bei sachgerechter Bearbeitung oder Beantwortung der Aufgabe steigert dies sein Selbstwertgefühl, weil er die Leistung ohne fremde Hilfe erbracht hat.

Er kann konzentriert arbeiten und Gesetzestexte lesen.

Nachteile für den Studenten:

Er ist ganz auf sich allein gestellt und fühlt sich deshalb leicht in eine Prüfungs- oder Konkurrenzsituation versetzt.

Etwaige Leistungsschwächen werden allein ihm zugerechnet und können nicht auf einen noch schwächeren Partner verschoben werden.

Die Kommunikation fehlt – und die Kommunikation ist ein wichtiger Lernfaktor.

Vorteile für den Dozenten:

Er kann den Leistungsstand und die Leistungsfähigkeit des einzelnen Studierenden besser einschätzen und dadurch sicherer entscheiden, ob die Geschwindigkeit, mit der er den Stoff bringt, richtig ist oder eine Überforderung oder Unterforderung darstellt. Dementsprechend kann er sein Tempo nachjustieren und bei unerwarteten Wissenslücken nachlegen.

Bei einer lebhaften Lerngruppe wirkt die Einzelarbeit beruhigend.

Nachteile für den Dozenten:

Das richtige Maß bei der Kontrolle der Studierenden ist schwierig zu finden.

Für die Dauer der Einzelarbeit muss sich der Vortragende möglichst weit zurückhalten. Direktes Nachfragen und Überprüfen der einzelnen Studierenden, wie weit sie seien und ob sie Fragen hätten, unterbricht deren Gedankenfluss und stört zudem die Nebenleute.

Voreilige Hilfestellungen belohnen die Bequemen und verringern den Umfang der selbständigen Arbeit und damit den Wert der Gesamtleistung.

Zu wenig Kontrolle bei der Überprüfung der Einzelarbeit und zu starke Zurückhaltung bei einer eventuell erforderlichen Hilfestellung können dazu führen, dass einzelne Studierende auf ihrem Lösungsweg Fehler begehen, die sich zwangsläufig auf nachfolgende Überlegungen auswirken und damit eine zutreffende Lösung unmöglich machen.

Mängel bei der richtigen Arbeitseinstellung lassen sich nicht oder nur zu spät erkennen.

Die Partnerarbeit

Bei der Partnerarbeit erarbeiten zwei Studenten kooperativ die Lösung einer überschaubaren Aufgabe. Soweit das Ergebnis dies gestattet, sollte es von beiden zu möglichst vergleichbaren Anteilen vorgestellt werden.

Vorteile für die Studenten:

Der Leistungsdruck ist geringer als bei der Einzelarbeit, weil man in der Regel mit seinem Nachbarn zusammenarbeitet, mit dem einen meist bereits ein kollegiales Verhältnis verbindet. Beide Partner werden zusammen auf ein besseres Ergebnis kommen als jeder von ihnen als Einzelarbeiter gekommen wäre, da Schwächen und Lücken des einen meistens durch Stärken und Wissen des anderen ausgeglichen oder zumindest abgefedert werden. Wenn die Zusammensetzung der Partner nicht ausschließlich mit dem Nachbarn, sondern auch auf Wunsch der Studenten erfolgt und der jeweilige Partner dabei rotiert, werden Studierende zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Kommilitonen kommen, die ihnen bisher nicht sonderlich vertraut waren. Dies fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe, was wiederum die Freude an gemeinsamer Arbeit und Erarbeitung von Lösungen oder Antworten steigern kann.

Nachteile für die Studenten:

In Einzelfällen kann es sein, dass immer wieder weniger beliebte und schlecht integrierte Studierende Schwierigkeiten bei der „Partnersuche“ haben und jedes Mal mit Partnern zusammenarbeiten müssen, die ihnen „nicht liegen“ und die von den anderen schon „abgelehnt“ worden sind. Dies kann dazu führen, dass sie der Partnerarbeit mit Schrecken entgegensehen.

Vorteile für den Dozenten:

Von allen Formen der Zusammenarbeit mehrerer Studenten erfordert die Partnerarbeit den geringsten Aufwand. Im Regelfall werden aus Nachbarn einfach Partner, die nunmehr gemeinsam einen Fall lösen sollen. Ein Platzwechsel der Studierenden oder ein zeitaufwendiger Raumwechsel ist nicht oder nur ausnahmsweise erforderlich. Die Partnerarbeit ist das Grundmodell aller Sozialformen. Wer mit seinem Partner die Erarbeitung einer Problemlösung durch kooperatives Vorgehen geübt hat, beherrscht diese Fähigkeiten auch später. Er hat vor allem die Tandemfähigkeit, die auch für die umfassendere Zusammenarbeit innerhalb einer Gruppe erforderlich ist. Damit stellt die Partnerarbeit eine teamfördernde Vorübung für die Gruppenarbeit dar.

Nachteile für den Dozenten:

Da sich die Partner für ihre Beratung austauschen müssen, wird der Geräuschpegel im Raum für die Dauer der Arbeit steigen. Es muss darauf geachtet werden, dass dieser trotzdem nur das unbedingte „Muss“ erreicht und die Partnerarbeit nicht zu einer allgemeinen Diskussionsrunde (Laberei) der Partner untereinander oder partnerüberspringend ausufert, der sich niemand mehr entziehen kann.

Die Gruppenarbeit

Gruppenarbeit ist die aufwändigste Form, erbringt aber für die Vertiefung, allerdings nicht für die Vermittlung des Stoffes auch die besten Ergebnisse. Sie ist die wichtigste soziale Arbeitsform. Greifen Sie auf Gruppenarbeit zurück, wenn die Studenten in Dreier- bis Sechsergruppen Lösungen zu komplexen Aufgaben in Großfällen selbständig erarbeiten sollen! Sie sollten aber wissen, dass Gruppenarbeit von Jurastudenten meist für uneffektiv gehalten und dem Dozenten Bequemlichkeit unterstellt wird.

Vorteile für die Studenten:

Wichtig sind die kognitive Entlastung der Studenten und das praktische Falltraining, die beide von hoher gedächtnisstützender Wirkung sind. Der eigentliche Wissensgewinn ist gering, da sich die Studenten nichts gegenseitig beibringen können.

Da jeder nur einen Teil seiner Gruppe ausmacht, schrumpft auch seine Verantwortung für das Ergebnis der Gruppenarbeit. Damit fühlt sich jeder weniger unter Leistungsdruck gesetzt. Schüchterne tauen auf und äußern ihre Meinung. Die Gesamtaufgabe für die Gruppe kann auch in Teilaufgaben für die einzelnen Gruppenmitglieder unterteilt werden. Dadurch hat jeder Studierende die Chance, zu einem juristischen Arbeitsfeld zu kommen, das seinen Interessen und Kenntnissen am besten entspricht. Die Angst, Fehler zu begehen oder sogar an der Aufgabe zu scheitern, nimmt ab. Ein eher zu erwartender gelungener Beitrag zum Gruppenergebnis stärkt das Selbstvertrauen. Die Studierenden verbessern ihre Teamfähigkeit als wichtige Voraussetzung für ihre spätere berufliche Tätigkeit, indem sie erkennen, dass das Arbeitsergebnis von drei bis sechs planvoll kooperierenden Gruppenmitgliedern in der Regel deutlich größer ist als das von drei bis sechs nebeneinander wirkenden „Einzelarbeitern“.

Nachteile für die Studenten:

Sie müssen lernen, ihre Interessen und Meinungen bei der Bearbeitung in einem fairen Ausgleich gegenüber ihren Kommilitonen durchzusetzen. Schwächere Studenten haben die Möglichkeit, sich hinter stärkeren zu verstecken. Gefahr, dass Wichtigtuer dominieren. Gerade gute Studenten hadern mit der Gruppenarbeit, weil sich häufig die Gewohnheit einschleift, dass sie die Hauptlast zu tragen haben, während die schwächeren Studenten als Trittbrettfahrer an ihren Ergebnissen partizipieren.

Vorteile für den Dozenten:

Die Dozenten profitieren davon, dass die Studierenden bei der Gruppenarbeit die Denk- und Arbeitsmethoden ihrer Kommilitonen genauer kennenlernen. Dadurch können sie ihre eigenen kritisch überprüfen und gegebenenfalls optimieren. Die Erkenntnis, dass die enge aktive Zusammenarbeit mit Anderen eine gegenseitige Bereicherung bewirkt, stärkt das Verständnis für Andere und damit auch die Toleranz ihnen gegenüber. Wenn bei der Gruppenarbeit darauf geachtet wird, dass die Zusammensetzung der Gruppen nicht zementiert wird, wird es nicht zu einer sozialen Isolation Einzelner kommen. Dieses gestärkte Gemeinschaftsgefühl der Gesamtgruppe verbessert ihre Aufnahmebereitschaft für weitere Informationen seitens des Dozenten.

Nachteile für den Dozenten:

Die Gruppenarbeit ist äußerst zeitaufwändig. Sie eignet sich nicht für die Erarbeitung juristischen Neulandes, mehr für die Festigung des juristischen Stoffes. Dominante Studenten dominieren! Sie ist ineffektiv und chaotisch, wenn der Dozent nicht vorher Spielregeln vereinbart und nicht eisern an den Spielregeln für die Gruppenarbeit gefeilt hat.

Für alle drei Arbeitsformen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit müssen Sie den Studenten klare Arbeitsaufträge erteilen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Der Arbeitsauftrag sollte konkret und unmissverständlich formuliert sein.

- Schreiben Sie ihn am besten an die Tafel, sonst kommt es zu Fehlinterpretationen oder Missverständnissen.

- Geben Sie die Dauer der Arbeitsphase vor. Strenge Zeiteinteilung muss der Student lernen.

- Geben Sie nicht an, wer welche Ergebnisse in welcher Form präsentieren soll. Überlassen Sie das der Gruppe.

- Begrenzen Sie unbedingt den Medieneinsatz, sonst laufen Sie Gefahr, dass mehr an der Präsentation als am Inhalt gearbeitet wird.

- Keine Einzelaufträge verteilen, das schadet dem Teamgedanken.

- Entscheiden Sie die Grundfrage: Sollen alle Gruppen denselben „Fall“ (themengleiche Gruppenarbeit) oder unterschiedliche Fälle (themendifferenzierte Gruppenarbeit) bearbeiten? Nachteil der Gleichheit: Langweiligkeit bei der Präsentation. Vorteil der Gleichheit: Vergleichbarkeit der Lösungen. Vorteil der Differenzierung: Alle profitieren von allen Lösungen. Nachteil der Differenzierung: Totalausfall eines Themas, wenn eine Gruppe versagt.

- Setzen Sie Zeichen: Sollen die Ergebnisse aufgeschrieben werden? Wollen Sie die Ergebnisse dann einsammeln? Sollen nur Stichpunkte erfasst und die Ergebnisse mündlich vorgetragen werden?

- Wie verhalten Sie sich selbst! – Bleiben Sie komplett passiv? – Intervenieren Sie bei Fehlverläufen? – Mischen Sie von Anfang an mit? – Entscheiden Sie das vorher!

Das Referat des Studenten

Darunter versteht man den mündlichen Vortrag einer schriftlichen Ausarbeitung. Dabei sollte der Student nicht ein ausformuliertes Referat vom Blatt ablesen, weil dies aus vielerlei Gründen bald zu Ermüdungserscheinungen bei den Zuhörern führt und diese von dem Inhalt des Referates immer weniger aufnehmen. Vielmehr sollte es in freier Rede vorgetragen werden. Da im „Ersten Juristischen Examen“ ein Vortrag verlangt wird, muss man diese Lehrform üben.

Die freie Rede setzt zweierlei voraus, was Sie Ihren Studenten mit auf ihren Referatsweg geben müssen:

- Der Student sollte den Stoff, über den er referiert, sicher beherrschen. Dies wird dadurch gewährleistet, dass er sich bei der Vorbereitung des Referates mit dem Stoff ausführlich befasst hat und dabei nicht über die Grenzen des Themas hinausgegangen ist. Das müsste ein guter Dozent kontrollieren. Erinnerungslücken, insbesondere angesichts der ungewöhnlichen Vortragssituation, überbrückt er dadurch, dass er den Gedankengang seines Referates in Stichworten als schriftliches Konzept festhält. Das müssen Sie ihm zeigen! Zu jedem Stichwort dieses Konzepts kann er dann die Kenntnisse und Gedanken bei sich abrufen, die er bei der Vorbereitung erworben und vorbereitet hat.

- Der Student sollte die freie Rede beherrschen. Denn: Gut getextet ist noch lange nicht gut vorgetragen! Dabei müssen Sie ihm helfen! Vielleicht haben Sie das schon durch Ihr Vorbild getan. Er muss vor allem in ganzen Sätzen sprechen. Diese sollten klar gegliedert und nur so lang sein, wie der Referent sie als Zuhörer selbst problemlos aufnehmen könnte. Schachtelsätze sind zu vermeiden. Beim Formulieren des ersten Satzteils müssen die Überlegungen schon dahin gehen, welchen zweiten Satzteil man am wirkungsvollsten anschließen sollte, um nicht um diesen in mehreren Anläufen erst noch ringen zu müssen. Die Sätze dürfen nur mit der Geschwindigkeit eines normalen Gesprächs gesprochen werden. Es geht nicht darum, dass der Referent seinen Stoff in Rekordzeit ausgesprochen hat, sondern darum, dass er ihn auch seinen Zuhörern vermittelt hat. Er darf nur so schnell sprechen, wie diese seine Ausführungen auch aufnehmen und verarbeiten können. Deshalb ist es ratsam, seine Ausführungen durch kurze Unterbrechungen deutlich zu gliedern. Ein Blick in die Zuhörerschaft kann eine Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Vortragstempo sein: Hängen die meisten Zuhörer mit erwartungsvollen Mienen an den Lippen des Referenten, dürfte das Tempo im Wesentlichen stimmen. Gibt es dagegen ratlose Blicke zum Nachbarn und häufiges Verändern der Sitzposition, spricht dies dafür, dass diese Zuhörer den Faden des Referats oder die Lust am Zuhören verloren haben.

Die Diskussion

Sie werden Ihr Lehrgespräch oft als Diskussion bezeichnen. Es ist aber keine! Es ist ein Frage-Antwort-Spiel. Eine „echte“ Diskussion ist ein Streitgespräch. Diskussionen dienen der Schulung dialektischer Fertigkeiten. Ihr didaktischer Wert besteht in der Förderung der selbstständigen Betätigung der Studenten in der Argumentationslehre. Bei einer „echten“ Diskussion folgt man Diskussionsregeln, um klare, gemeinsam erarbeitete Ergebnisse zu erzielen:

Regel 1: Den Diskussionsleiter bestimmen,

Regel 2: Festlegen, wer wann wozu sprechen darf,

Regel 3: Wie werden die Ergebnisse gesichert?

Regel 4: Erst wenn ein Streitpunkt ganz abgeräumt ist, geht es zum nächsten, dann aber auch nicht mehr zurück!

Regel 5: Es sollte ein Zeitrahmen festgelegt werden.

Das Rollenspiel

Beim Rollenspiel schlüpfen die Studenten in die Rolle von Personen in realen Situationen des Justizalltags. Dabei haben sie einerseits die gesetzlichen Bestimmungen für das betreffende Amt als Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt und das formelle Verfahren und die damit verbundenen Pflichten und Regeln zu beachten. Andererseits können und müssen sie nach eigenem Gutdünken den Freiraum nutzen, den die gesetzlichen Bestimmungen und der Berufsalltag dem Inhaber des Amtes bei seiner Tätigkeit gewähren. So könnte etwa der Ablauf der Hauptverhandlung im Strafverfahren oder in einer zivilprozessualen Sitzung theoretisch entlang der Gesetze vermittelt werden. Sobald dies erfolgreich geschehen ist, würde eine Hauptverhandlung in Abschnitten oder insgesamt als Rollenspiel nachgespielt werden, in dem die Rollen des Einzelrichters, des Staatsanwaltes und eines Verteidigers, des Angeklagten und der Zeugen von Studenten übernommen würden.

Vorteile des Rollenspiels:

- Praxiserfahrung

- Selbstständigkeit

- Freude an der Juristerei durch freies Spiel. Es können auch kurze Spielsequenzen aus Fällen in den Unterricht eingebaut werden, um die Identifikation der Studenten mit dem Fall, der behandelt werden soll, und der rechtlichen Problematik zu stärken. Den Studenten machen solche Spielsequenzen Spaß. Sie lassen sich auch in den folgenden Stunden immer wieder auf ihre Rolle ansprechen.

Nachteile des Rollenspiels:

- Größerer Zeitaufwand, da es gründlich vorbereitet und nach Beendigung aufgearbeitet werden muss, damit sich keine Fehler bei den Teilnehmern festsetzen. Im Zweifel werden Sie für ein Prozessspiel mit Vor- und Nachbereitung mindestens eine ganze Doppelstunde veranschlagen müssen. Aber es lohnt sich!

- Wenn es nicht ernsthaft und zielstrebig genug betrieben wird, besteht die Gefahr, dass es von Teilnehmern als Unterhaltungsveranstaltung oder vergeudete Zeit missverstanden wird.

Bedenken Sie, dass Akteure sich mit ihren Rollen identifizieren und auch von ihren Kommilitonen identifiziert werden und das nicht nur während des Spiels, sondern noch eine Weile danach. Einem angeklagten Übeltäter müssen Sie helfen, nach dem Spiel das Odium der Tat wieder loszuwerden und in die Gruppe reintegriert zu werden.

Experimente

Bei der Besprechung des Zivil- und Strafprozessrechts kann man z.B. Wahrnehmungsexperimente durchführen, um Studenten deutlich zu machen, wie schwierig es ist, als Zeuge richtig auszusagen und wie schwierig es auch ist, die Glaubwürdigkeit eines Zeugen zu bewerten. Lassen Sie die Studenten z.B. einen Steckbrief ausfüllen, in dem Sie gesucht werden. Gehen Sie so lange aus dem Lehrraum und warten Sie vor der Tür. Oder: Lassen Sie drei Studenten nacheinander ein Erlebnis berichten, das nur einer erlebt und den anderen beiden erzählt hat, und bitten Sie die Studenten zu raten, von wem die Geschichte tatsächlich stammt (Stichwort: Zeuge vom Hörensagen).

Exkursionen

Die klassische „Exkursion“ ist z.B. der Besuch einer strafgerichtlichen oder einer zivilrechtlichen Hauptverhandlung. Ein solcher Gerichtsbesuch könnte das A und O jeder juristischen Einführung sein. Durch den Ausflug wächst das Vertrautheitsgefühl der Gruppe, das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt, und Sie können häufig auf das Erlebnis als Anschauungsdemonstration im Unterricht zurückkommen. Recht wird so „greifbar“.

Die Intention eines solchen Besuchs ist, dass die Studenten:

- wenigstens einmal ein Gericht von innen sehen, „über die Schwelle“ des Gerichts gegangen sind und die Örtlichkeit kennenlernen,

- den Verfahrensablauf kennenlernen,

- ein realistisches Bild von der „Gerichtswirklichkeit“ erhalten, d.h. eine durch die Medien, insbesondere Fernsehserien vermittelte verzerrte Wahrnehmung des Gerichtsgeschehens korrigiert werden kann,

- Juristen in der Ausübung ihrer Berufsrollen erleben,

- Gelegenheit haben, mit Verfahrensbeteiligten zu sprechen.

Einbeziehen von Experten

Sie können in den Unterricht jederzeit auch Kolleginnen oder Kollegen einbeziehen. Dieses bietet sich an, wenn Sie sich in einem Rechtsgebiet praktisch nicht so gut auskennen, den Studenten aber trotzdem eine Einführung dazu anbieten möchten. Die Lehrstunde kann dann von Kolleginnen oder Kollegen übernommen werden, die sich z.B. auf Kommunikation, Soziologie, Psychologie oder Kriminologie spezialisiert haben. Sie können auch weitere Experten/Expertinnen in die Lehrveranstaltungen einbeziehen: z.B. Polizisten im Kontext mit der Lehreinheit „Straf- und Strafprozessrecht“. Oder Sie bitten einen aktiven Staatsanwalt oder eine Richterin in Ihre Vorlesung, wobei sich in der Regel schon bei einem Besuch einer strafgerichtlichen Hauptverhandlung die Gelegenheit zum Gespräch ergibt.

Exemplarisches Lehren

Noch ein kurzes Wort zum „berühmten“ exemplarischen Lehren. Exemplarisches Lehren (und Lernen) ist nicht selten eine Mogelpackung. Nur wenige juristische Lehrgegenstände haben exemplarischen Charakter. Auf die ausgeblendeten Teile muss man die Studenten hinweisen: „Es ist nicht die Gesamtheit, sondern nur ein Ausschnitt, den ich Ihnen präsentiert habe.“

Zum guten Schluss:

Bei allen Lehrmethoden, Lehrformen und Handlungsmustern gelten immer die uns vertrauten 4 Dozenten-Leitsprüche:

- Bringe Klarheit in das juristische Durcheinander!

- Reduziere die juristische Komplexität auf einfache Elemente!

- Schaffe Vergnügen durch Verstehen Deiner Lehre!

- Motiviere zu aktivem Lernen. Aktives Lernen ist per definitionem alles, was der Student tut, außer passiv zuzuhören.

Gibt es Störungen? Bei mir nicht! – Wenn doch, hier einige Tipps:

- Am besten ist es, Ursachenforschung zu betreiben. Seitengespräche, Tuscheln, Träumen, Stricken, andere Arbeiten erledigen, für andere Fächer lernen, Handys, Computerspiele, Essen, Trinken, Raus- und Reingehen? – Woran liegt es? Und man ist schnell beim Kern der Störungen: Sie unterrichten zu einschläfernd! Sie überfordern! Sie unterfordern! Sie achten nicht auf den fehlenden Sauerstoff! Sie wecken kein Interesse! Praktische Relevanz ist nicht erkennbar! Roter Faden fehlt! Ihnen fehlt die rationale Autorität, persönlich und/oder fachlich! Sie werden abgelehnt!

- Bitten Sie den oder die Konfliktpartner zum Gespräch. Thematisieren Sie den Konflikt mit einem Einzelnen nie öffentlich. Brüllen und Strafen sind schlechte Konfliktlöser. Konflikte sollten außerhalb des Hörsaals gelöst werden.

- Bei Einzelstörungen kann es hilfreich sein, sich als Dozent ruhig zu verhalten und eine Weile nichts zu sagen. Das fällt entweder dem Störer selbst auf oder aber die Gruppe weist ihn zurecht.

- Setzen Sie die Qualitätskontrollen der Evaluationen ein!

- Überprüfen Sie Ihren Lehrstil, Ihre Lehrmethode, Ihre Dozentenphysiognomie, Ihre Lehrform!

- Spielen Sie mehr auf der Klaviatur des Lehrformen-Wechsels. Varietas delectat!

- Halten Sie spannendere Vorlesungen und optimieren Sie erneut Ihren Frontalstil!

- Bauen Sie die Brücken zu den Klausuren! Sofort herrscht Ruhe. Errichten Sie Zäune („kommt in der Klausur nicht vor!“)! Sofort herrscht Unruhe.

- Lernen Sie mehr über Lernpsychologie!

- Überlegen Sie einmal, was und ob Sie von den amerikanischen „Seating-charts“ profitieren können. Das sind Sitzpläne, die jedem Studenten einen festen Sitzplatz mit Foto zuweisen und so eine Anwesenheitskontrolle, aber eben auch eine persönliche Ansprache ermöglichen.

- Lesen Sie doch noch einmal den Beitrag über die Auflistung der Studententypen. Wie reagiere ich auf wen?