8. Frage

Wie kann ich die Beziehung zwischen mir und meinen Studenten optimieren?

Das Verlangen nach zwischenmenschlicher Beziehung ist ein ganz starkes menschliches Streben, also auch im Menschen „Jura-Dozent“ und im Menschen „Jura-Student“. Das Studieren sollte mehr als eine vereinende, statt als eine trennende Beziehung begriffen werden, das durch ein produktives Lehren und Lernen erfolgt. Tragende Komponenten dieser Beziehung sind wechselbezügliche Verantwortlichkeit, Respekt voreinander, Vertrauen zueinander, Offenheit und emotionale Zuwendung miteinander – nicht hemmende Autorität, falsche, vorurteilsvergiftete Etikettierungen, Beherrschung oder gar Unterjochung. Entscheidend ist das Engagement, die „Liebe“ des Dozenten zu seinen Studenten und zu seinem juristischen Thema sowie die Fähigkeit des Erklärens, die Fähigkeit, sich in die Köpfe „seiner“ Studenten zu versetzen, ihre Perspektive zu antizipieren. Das setzt allerdings voraus, dass man sich mit den Denk- und Lernweisen seiner Studenten beschäftigt. „Welchen konkreten Nutzen werden meine Gegenüber aus meiner Vorlesung haben?“ – Ausschließlich danach (!) muss man die Schwerpunkte setzen. Ja, gute Lehre setzt Planung voraus. Die wichtigste Bedingung für eine gute Beziehung ist, dass der Dozent Respekt zeigt vor der Würde seiner Studenten und nicht ihre züngelnde juristische Flamme ausbläst, damit das eigene Licht ein wenig heller leuchtet. Die Beziehung Dozent – Student muss stark von diesem tiefen Respekt getragen werden. Respekt ist weder Angst noch Furcht seitens der Studenten vor Dozenten oder seitens der Dozenten vor den Studenten. Entsprechend der lateinischen Wurzel dieses Wortes (respicere, d.h.: zurückschauen, einschätzen) bedeutet Respekt hier die Fähigkeit, den jeweils anderen so zu sehen, wie er ist. Respekt bedeutet das Bestreben des Dozenten, dass der Student in seinen Studienphasen wachsen, sich entwickeln und sich durch seine Krisen hindurch zur juristischen Mündigkeit entfalten kann. Das gilt auch in umgekehrter Richtung, ja, auch der Dozent muss durch den anerkennenden Respekt der Studenten in seiner Lehrpotenzialität und in seinen Lehrphasen wachsen.

Dem Respekt sollte dabei jede Tendenz der Ausbeutung fehlen. Der Dozent muss wollen, dass der Student zu seinem eigenen Nutzen und in seiner eigenen Art und Weise wächst und sich entfaltet und nicht zu dem Zweck der Befriedigung der narzisstischen Träume von Allmacht und Allwissen des Dozenten. Einen Menschen zu respektieren, ist aber nur möglich, wenn man ihn kennt. Fürsorge, Verantwortlichkeit, Respekt sind blind, wenn sie nicht vom Wissen um den anderen und im Vertrauen auf den anderen geleitet wären. Der Dozent muss sich um seine Studenten bemühen.

Ein leider verbreitetes Missverständnis zwischen den das „Recht und Gesetz“ Lehrenden und den dieses „Recht und Gesetz“ Lernenden ist die Annahme, dass Dozieren und Studieren zwei getrennte Regelkreisläufe darstellten, die sich irgendwann zufällig im Examen schneiden. Falsch ist auch die Annahme, dass das Dozieren ein Geben, das Studieren hingegen ein Nehmen sei, in vielen pädagogischen Lehrbüchern bildhaft symbolisiert durch die Metapher vom aktiven Sender und passiven Empfänger. Man sollte diese tradierten Rollenverteilungen in der juristischen Ausbildung in Frage stellen. Der Dozent ist nämlich nicht nur der Gebende, sondern auch der Nehmende – der Student nicht nur der (auf)nehmende Empfänger juristischer Informationen, sondern gleichermaßen der gebende Sender. Beide Partner müssen erkennen und diese Erkenntnis dann umzusetzen suchen, dass sie in einer symbiotischen Beziehung leben. Dabei handelt es sich nicht nur deshalb um eine solche Verbindung, weil Dozent und Student im vermittelnden Element des juristischen Studiums eine Zeitlang zusammen leben, vielmehr und gerade auch, weil es ein Zusammenleben zu gegenseitigem Nutzen ist. Menschen kooperieren nun einmal am besten bei Aussicht auf Gewinnteilung. Genau eine solche Win-win-Situation ist das Dozenten-Studenten-Verhältnis! Es ist ein Aufeinanderangewiesensein, ein Voneinander-lernen. Beide brauchen sich, bedingen sich, hängen voneinander ab – nur gemeinsam können sie dem Gefängnis der eigenen Beziehungslosigkeit, Abgeschlossenheit und Isolation entrinnen.

Optimal, das heißt bestmöglich, kann nur der Dozent lehren, der sich „ansieht“ (respicere), wie man lernt. Optimal lernen kann nur der Student, der sich „ansieht“ (respicere), wie man lehrt. Jeder der am Lehr-Lern-Prozess Beteiligten muss sich mehr als Teil des anderen sehen, sich als den jeweils anderen denken, sich in den anderen einfühlen, sich mit den Augen des jeweils anderen betrachten. Einfühlende Einführungen in das juristische Lehren können eigentlich ohne gleichzeitige einfühlende Einführungen in das juristische Lernen nicht gedacht werden – und umgekehrt. Es muss zu einer Win-win-Situation kommen für beide Seiten des Katheders! Empathie, das Hineinhören, Hineindenken und Hineinfühlen in den Lehr- und Lernpartner, der Perspektivwechsel, der Brillentausch sind nötig.

- Nur wer weiß, wie man eine Klausur komponiert, wird als Student in ihren Tiefen und Höhen mitspielen können und das Optimum aus ihr herausholen.

- Nur wer weiß, wie eine didaktisch sinnvolle Lehreinheit zu strukturieren ist, kann ihr als Student mit Erfolg Erkenntnisse abgewinnen.

- Nur wer weiß, wie das Gehirn der Studenten speichert, wird es als Dozent durch eine Trichterpädagogik nicht überfordern.

- Nur wer weiß, welche Kriterien für gelungene Klausuren, Hausarbeiten oder Referate maßgebend sind, wird sich als Student um diese Maßstäbe bemühen.

- Nur wer weiß, welche Gefahren im studentischen Lernalltag lauern, wird als Dozent den Studenten helfen, der „Aufschieberitis“, Verzweiflung und Mutlosigkeit zu widerstehen.

- Nur wer weiß, dass die studentische Aufnahmefähigkeit die wichtigste Ressource der Lehreinheit ist, wird sich als Dozent um Einfachheit und Klarheit in der Vorlesung bemühen und die juristische Komplexität reduzieren.

- Nur wer den Erwartungshorizont des Examens kommuniziert, den Studenten die Furcht vor dem Examen nimmt, erwirbt sich als Dozent das Vertrauen der Studenten. Die Examina setzen nun einmal die Rahmenbedingungen und die Grenzen für Innovationen in der Lehre und im Lernen.

Mit anderen Worten: Optimales Lehren und Lernen sind nur möglich, wenn sich Dozent und Student gegenseitig kennen, wenn man von dem anderen weiß, sich in die Probleme, Schwierigkeiten und Nöte des Symbionten einfühlt und bereit ist, mit und von dem anderen zu lernen. Jeder muss sich bemühen, ein „wesentlicher Bestandteil“ im Kopf und Herz des anderen zu werden!

Diesen Ansatz kann man hochfliegend als „reziproke Immanenz“ bezeichnen, einfacher: als ein „wechselseitiges Innewohnen“, ein aufeinander bezogenes Enthaltensein, gegründet auf partnerschaftlicher Verantwortung, Respekt und Vertrauen. Ein solches Verhältnis kann aber nur wachsen und sich entfalten, wenn Dozenten und Studenten zunächst sich selbst, aber auch den jeweils anderen kennen und erkennen. Nur so sind sie in der Lage, den anderen in seiner Realität zu sehen. Nur so überwinden sie stereotype Feindbilder oder auch Illusionen, also irrational verzerrte Bilder, die der eine von dem anderen (fälschlich) hat. Nur so vermögen sie in einen partizipativen Lehr-Lern-Dialog einzutreten.

Wer allerdings von der Vorstellung besessen ist, dass Studenten sämtlich „studierunfähig“ sind, den überwiegend „bösartigen“ und grundsätzlich „faulen“ Studenten alles Versagen in die Schuhe schiebt, wird nach dem Mechanismus der „Self-fullfilling-prophecy“ auch fortwährend Lehr-Lern-Situationen provozieren und hervorrufen, in denen die Studenten dieses Verhalten zeigen (müssen). Bilder von „solchen“ studierunfähigen Studenten werden von „solchen“ Dozenten immer in die eigene Unterrichtswahrnehmung projiziert und leiten dadurch einen tödlichen Regelkreislauf ein. Für diese Art von Dozent liegt es in der „Natur der didaktischen Sache“, dass Studenten im Anfang eben nichts verstehen und „Probleme“ immer nur bei diesen „Didaktikern“ auftauchen.

Wer hingegen mit der Einstellung kommt, dass die Studenten neugierige und wissbegierige Persönlichkeiten sind, wird mit der Zeit auch solche Studenten vor sich haben, mit denen man hervorragend arbeiten kann.

Im Verhältnis zwischen Professor und Student sehen sich leider viele als Opfer der Endlosschleife der wechselseitigen Attacken: „Du kannst nichts!“

- Student: „Ich bin Opfer Deiner didaktischen Unfähigkeit. ‚Du kannst nicht richtig lehren!‘ Deshalb lerne ich nicht gut!“

- Professor: „Ich bin Opfer Deiner Studierunfähigkeit. ‚Du kannst nicht richtig studieren!‘ Deshalb lehre ich nicht gut!“

Sie können aber schon aus logischen Gründen nicht beide nur Opfer sein, irgendwo muss jeder auch ein Stück weit Täter sein. Es läuft ein zirkuläres Wechselspiel ab, an dem jeder der „Parteien“ seinen Anteil als Opfer und Täter hat. Man muss sich auf beiden Seiten bemühen, zu verstehen, was der jeweils andere fühlt und empfindet, um ihn aus seiner Verhärtung zu lösen. Und man muss offen miteinander umgehen. Beide Perspektiven gehören zusammen, beide enthalten ihr eigenes spezifisches Wahrheitspotential: „Wie plausibel ist meine Blickrichtung und wie plausibel die andere?“

Ich setze mich jetzt einmal neben die am Lehr-Lern-Prozess Beteiligten und Sie prüfen, ob und inwieweit es stimmt, was ich sage.

- Neben den Prof.: „Sie halten die Studenten für studierunfähig, wenn nicht gar dumm! Sie können aber gar nicht anders sein, weil ihnen das gesamte Vorwissen fehlt, das Sie haben und das Sie zum x-ten Male unterrichten! Denken Sie bitte einmal über den Satz meiner Kollegin nach: ‚Nun unterrichte ich zum zehnten Mal das Abstraktionsprinzip und die Studenten haben es immer noch nicht begriffen!‘“

- Neben den Studenten: „Sie halten Ihre Professoren für lehrunfähig, weil Sie nichts kapieren. Es kann aber gar nicht anders sein, weil sie Didaktik nie gelernt haben und nicht mehr wissen, wie es in ihnen – den Studenten – aussieht. They teach as they were taught – Sie lehren wie sie unterrichtet wurden und das so fort und fort und fort!“

In dieser sensiblen Beziehung zwischen Dozent und Student sollte man sich auch von Anfang an und dann immer wieder vor vorschnellen und sich selbst – vermeintlich – exkulpierenden Etikettierungen hüten. Nehmen wir als Beispiel an, Dozent Huber und Student Müller können es nicht miteinander. Schnell hat Dozent Huber eine Etikettierung parat: „Müller ist dumm!“ Mit dieser, alle weitere Kommunikation verbarrikadierenden Feststellung, hat es sich Dozent Huber in seiner Beziehung zu Müller einfach gemacht: Es liegt eben an Müller – ich bin fein raus! Die Beziehung Huber – Müller ist langfristig blockiert. Hätte dagegen der Dozent Huber sich gesagt: „Müller bringt noch nicht die Leistung“, hätte er das Problem und damit die Beziehung offengehalten.

Entsprechendes gilt selbstverständlich auch in umgekehrter Richtung: Der voreilige Studentenspruch: „Der Huber kann nichts“, lässt dem Dozenten Huber auf unabsehbare Zeit wegen seiner Vererbung von Semester zu Semester, von Klasse zu Klasse, von Studentengeneration zu Studentengeneration kaum mehr eine Chance, eine gute Beziehung aufzubauen. „Der kann nichts“-Spruch ist so undifferenziert, dass sich Dozent Huber dagegen überhaupt nicht zur Wehr setzen kann. Der Student Müller hat sich allerdings für seine schlechten Leistungen gerechtfertigt: „Es liegt nicht an mir – es liegt am Dozenten Huber!“ – „Huber ist eben noch jung, er hat noch keine so reichhaltige Erfahrung“ – hätte die Beziehung offen gehalten. Die dozentisch-studentischen Beziehungsohren wären nicht verstopft worden.

Man spricht im Kollegenkreis häufig von „dem“ Studenten oder „den“ Studenten, vergisst dabei aber, dass es „den“ Studenten gar nicht gibt. Wie die sieben Lebensalter das Kind, den Jugendlichen, den Heranwachsenden, den Erwachsenen, den reifen Älteren, den alten und den ganz alten, senilen Menschen kennen, so durchläuft auch unser Student ganz verschiedene Entwicklungsphasen vom „kindlichen Anfang“ in der Juristerei, über die „juristische Jugend“, über die Studentenfiguren des erfahrenen, „mündigen Heranwachsenden“, dann über den erwachsenen „reifen Studenten“ bis hin zum studentisch „hochbetagten“ juristischen Examenskandidaten und schließlich zum „fertigen Juristen“. Die Unbedenklichkeit, mit der Dozenten in Bezug auf ihre Studenten von „den“ Studenten reden, unterschlägt die Stadien dieser „Entwicklung“. Auch übersieht man leicht die zwischen diesen studentischen Entwicklungsphasen liegenden typischen Krisen. Wie zwischen Kind und Jugendlichem die Krise der Pubertät, zwischen Jugend und Erwachsensein die Krisen der Erfahrung, der Grenzerlebnisse und der Loslösung liegen, so gibt es auch in den Lebensgestalten des Studenten tiefgreifende Problemsituationen. Sie reichen vom Zweifel am richtigen Studium bis zur Verzweiflung an Klausur oder Examen, an der guten und schlechten Erfahrung mit Dozenten, Kommilitonen und Lehrstoff über die Krise der akademischen und späteren beruflichen Desillusionierung, des Leidens an Stoff- und Arbeitsüberlastung bis hin zur Lebensfigur des ernüchterten, reifen Studenten, der erfährt, was Misserfolg und auch was eigene Grenzen heißen: die Eingeschränktheiten und Unzulänglichkeiten des einstigen akademischen Himmelsstürmers. Das Studium ist kein bloßes Anstückeln dieser Phasen, sondern ein evolutionäres Ganzes, bei dem eine jede Phase und eine jede Krise aus der vorherigen wachsen und positiv oder negativ auf das Ende des Studiums hin wirksam sind.

Auch schieben Dozenten manchmal die Gleichförmigkeit ihres Lehrens in den abstrakten Studienabschnitten vor die Wahrheit, dass für ihre Studenten jede Stunde, jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr ihres Studiums lebendige Phasen ihres konkreten Studentendaseins sind, deren jede nur einmal kommt und eine unvertauschbare Stelle im Ganzen ihres Studentenlebens bildet. Darin, dass jede Phase neu und einmalig ist, noch nicht da war und vergeht, liegt ja auch die Spannung ihres Studiums, aber auch die für den sie begleitenden Dozenten, mit dem inneren Anreiz zu lehren. Sobald dieser nicht mehr empfunden wird, die staunenden Studentenaugen nicht mehr gesehen werden, die Lebensphasen und Studentenkrisen nicht mehr nachempfunden und aktiv begleitet werden, entstehen Monotonie und ein Gefühl der Langeweile im Dozentenalltag. Gleichzeitig erwächst aber aus der Einmaligkeit des studentischen Erlebens auch die Schwere der formenden dozentischen Verantwortung, ihnen klar zu machen, dass Versäumtes nicht nachgeholt, Vergangenes nicht eingeholt werden kann und sie damit für immer an der Not des Verloren-Habens leiden werden.

Nicht nur die Dozenten, auch die Studenten haben eine Metamorphose hinter sich, nämlich die vom Schüler zum Studenten. Der Student ist diejenige Person, die sich beim juristischen Lernen durch das hochschulbasierte juristische Lehren helfen lassen will. Er kommt mit bestimmten Erwartungen in die Hochschule: Er hofft auf gute Lehre, optimale Examensvorbereitung, didaktische Konzepte, bestmögliche Betreuung und Beratung, Mitsprache und eine gute Berufsorientierung für Urteile, Beschlüsse, Anklagen, Schriftsätze, für die Verhandlung und das juristische Arbeiten generell. Der junge Student muss aber zunächst lernen, was es bedeutet, Jura zu studieren. Er kommt mit seiner schulischen Lernerfahrung, mit seiner bisherigen Lernbiographie und … mit keinerlei gegenwärtigem Vorverständnis des neuen Studienfaches in die juristische Ausbildung. Dort trifft er in seinem Bildungs- und Ausbildungsgang auf eine fremde Lernumgebung, die charakterisiert ist durch unbekannte „vorlesende“ Lehrveranstaltungen und Lehrmethoden, durch eine Art zu denken, die er so nicht kennt, und durch Klausuren in Form von Falllösungen, denen er noch nie begegnet ist. Im ungünstigsten Fall trifft er auf ein rein dozentenzentriertes, didaktisch nicht bestelltes Lernumfeld, im günstigsten Fall auf ein solches, in dem Dozenten lehren, die didaktisch gebildet sind und zu aktivem juristischem Lernen einladen. In der ersten Beziehung bleibt der Student – ist er kein „Überflieger“ – entweder auf der Strecke oder im Oberflächenlernen hängen, im zweiten Fall werden durchdringendes Tiefenlernen und Freude durch den Erfolg möglich.

Die Beziehung zwischen Juradozenten und Jurastudenten scheint gegenwärtig gestört. Die meisten Studenten haben heute weniger Vertrauen in das „System Juraausbildung“ als in das „System Repetitor“. Was hat der Repetitor, dessen Name allein genügt, dass sich bei vielen Professoren ein imaginäres Brett vor den Kopf nagelt, was der Dozent nicht hat? Warum schildern Studenten oft ihr Gefühl, im ersten Semester die Uni gewonnen zu haben, im vierten Semester ihr zum „Rep“ entronnen zu sein?

Erst beim Repetitor habe man das Lernen gelernt, insbesondere aber den Aufbau einer Klausur, den Umgang mit dem Gesetz, das Lesen von Paragrafen, das Hangeln von Tatbestandsmerkmal zu Tatbestandsmerkmal, das Herausstanzen der gesetzlichen Voraussetzungen, die saubere Subsumtionstechnik, das Hin- und Herwandern des Auges vom Sachverhalt zum Gesetzesmerkmal, kurz: die spezifische juristische Denk- und Arbeitsweise, die zugrundeliegende Methodik sowie die Zusammenschau der Inhalte. All das habe man erst dort beigebracht bekommen.

Diese Klagen muss man als Dozent sehr ernst nehmen. Es wäre ein aussichtsloses Unterfangen, das vielschichtige Phänomen „Repetitor“ auf einen Nenner bringen zu wollen. Der Einbruch von „Rep“ und „Skript“ in den Unibetrieb, das Auftauchen umfangreicher Speisen- und Getränkekarten mit fassbaren Lernmenüs für das Examen waren mehr als ein bloß formaler Bruch mit jahrhundertealter Tradition. Es ist die verhängnisvolle Konzession an die veränderten Zeitabläufe, ein Zurückweichen der Universitäten vor ihren materialistischen, marktwirtschaftlichen Tendenzen, ein resignierendes Eingeständnis, dass immer weniger Studenten bereit sind, ihre Zeit für die Uni zu „opfern“. Dies soll nicht besagen, dass es an den Universitäten keine für alles aufgeschlossene Studenten, keine Intellektuellen, keine geistig und auch an Seiten- und Tiefeneinblicken interessierte Studenten mehr gäbe. Natürlich gibt es sie. Aber sie sind nicht nur in ihrer Anzahl empfindlich reduziert, sie sind es auch in ihren Möglichkeiten. Die meisten Studenten sind nur noch potentielle Hörsaal- und Seminarstammgäste, keine realen mehr. Sie bringen alle Erfordernisse eines wissenshungrigen und freigeistig studierenden Stammgastes mit, nur sich selber nicht. Sie haben ganz einfach kein Vertrauen mehr in die Uni. Und Vertrauen zu haben, ist sozusagen der Grundstoff einer ertragreichen Dozenten-Studenten-Beziehung, ist die wichtigste, unerlässliche Voraussetzung einer erfolgreichen Studienkultur.

Vertrauen in das Fach Jura und eine gute Beziehung zu den dieses Fach Lehrenden gewinnt der Student, wenn

er das Gefühl hat, im richtigen Fach angekommen zu sein,

er die Erwartungen kennt, die im Studium und Examen gestellt werden,

er das Gefühl hat, diese Erwartungen auch erfüllen zu können,

er die Sicherheit spürt, dabei seitens seiner Dozenten unterstützt zu werden,

er die Leitfrage nach dem „Wozu“ des Studiums beantwortet bekommt,

er sich in die Lage versetzt fühlt, in den Klausuren Erfolg zu haben.

Denken Sie daran: Ihre Studenten sind nicht alle so fähig wie Sie selbst.

Die Juristenausbildung glich früher, wie einmal ein Professor und keineswegs ein fortschrittlicher sagte, der Dressur von Zirkusflöhen.

„Die werden nämlich, nachdem man sie gefangen hat, in eine Zigarrenkiste gesperrt, auf die man eine Glasscheibe legt. Wenn die Flöhe versuchen, aus der Kiste zu hüpfen, stoßen sie sich an der Scheibe. Nach einiger Zeit lernen sie, wie hoch sie springen können, ohne sich zu stoßen. Wenn man jetzt die Scheibe abnimmt, haben sie sich abgewöhnt, aus der Kiste zu springen. Dieser Vorgang wird in immer niedrigeren Kisten wiederholt, bis die Flöhe dann gelernt haben, dass sie überhaupt nicht mehr springen können. Wenn sie dann so konditioniert sind, dass sie sich nur noch kriechend fortbewegen, ist ihre Ausbildung für den Flohzirkus abgeschlossen.“

Bezogen auf die Juristenausbildung wäre dies etwa der Zeitpunkt des Examens? – Solch einen Drill darf es niemals geben! Während der juristischen Ausbildung muss den angehenden Juristen Mut zu schöpferischem Denken und eigenen, selbstständigen Erkundungen gemacht werden. Auch sollen sie erkennen, dass ihnen zusätzliche Kenntnisse von sozialpsychologischen, philosophischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Zusammenhängen in der juristischen Arbeit nicht hinderlich sind: Im Gegenteil, dass man eine Chance hat, sich mit diesem Wissen gegenüber den eingesessenen Juristen durchzusetzen.

In einer respektvollen Beziehung wird auf jede Art von Abrichtung und Drill verzichtet. Stattdessen werden die „Leitsterne“ Selbstständigkeit und Mündigkeit der Studierenden angestrebt. Sie sollten unabdingbares Ziel aller juristischen Lehrbemühungen sein. Die Formung mündiger und selbstständiger juristischer Persönlichkeiten muss die oberste Maxime jedes didaktischen Handelns seitens der Dozenten werden. Der Dozent sollte seine Studenten dazu anleiten, sich ihres „juristischen“ Verstandes nach der Studieneingangsphase ohne Anleitung fremder Autoritäten zu bedienen, damit sie sich möglichst schnell aus ihrer nicht selbst verschuldeten Unmündigkeit befreien können. Gehen Sie mit Ihren Studenten als erstes eine „vertragliche“ Selbstverpflichtung ein: Sie regelt beiderseitige Pünktlichkeit, beiderseitige Vorbereitung, studentische Nachbereitung und Vorlesungsdisziplin, dozentische klare Lernzielorientierung und deren stringente Einhaltung, gegenseitige Höflichkeit und Respekt im Umgang und faire Klausuren mit nachvollziehbaren Benotungen.

Man muss sich öfter klarmachen, dass diese jura-studentische Lebensphase der Mittelpunkt des gesamten Lebens der Studenten ist. Alles Bisherige ist darauf zugelaufen, alles Folgende findet hier sein Fundament. Dabei ist der Übergang vom Schüler zum Jura-Studenten nicht einfach ein bloßes Herübergleiten. Es handelt sich um etwas ganz Großes im Leben der Studenten: Das zuversichtliche Hineingehen ins eigene Studium, in Schicksal und Werk. Die oft gestellte Frage: „Dozenten und Professoren – und wo bleibt das Positive?“ findet hier ihre Antwort: Dem Studenten bei diesem Übergang in die Jura-Welt zu helfen!

- Ihn aufrichten, wenn er erfährt, wie kompliziert die neue Jura-Welt ist, wie wenig er mit Schulwissen durchkommt, es vielmehr häufig heißt: Kenn ich nicht, weiß ich nicht, versteh‘ ich nicht; einerseits-andererseits, sowohl-als auch; jeder Fall ist anders.

- Ihn anspornen, wenn er die elementare, aber bisher nicht wahrgenommene Tatsache erfährt, dass die anderen ebenfalls ihr Können und ihre Fähigkeiten haben, dass sie ebenfalls in neue Räume vorstoßen und nicht bereit sind, sich im Wettbewerb von ihm übertrumpfen zu lassen.

- Ihn bestärken, nicht mehr alles nur zu kritisieren, sondern manches auch anzuerkennen; zu würdigen wissen, wie eine wirkliche juristische Leistung aussieht und nicht nur eine vorgegaukelte; anzuerkennen, dass ein Dozent ihn fördern und ihm nicht schaden will, und er mit ihm besser lernt als ohne ihn; anzuerkennen, dass Strebsamkeit nichts mit Strebertum gemein hat.

- Ihm klarmachen, dass seine neue jurastudentische Lebensphase durch eine ganz neue Wertmitte, eine alles beherrschende Dominante bestimmt wird: das disziplinierte, organisierte, routinisierte, planmäßige Lernen und damit eine sekundärtugendresistente Einstellung.

- Ihn trösten, wenn er mal scheitert, sich öfter in seiner Situation einfinden! Gerade das braucht ein guter Dozent! Sich ständig, wieder und immer wieder mit den Augen seiner Studenten sehen. Der dozentische Schmetterling darf eben nie vergessen, dass auch er einmal eine studentische Raupe war.

- Ihm immer öfter das Vergnügen bereiten, das der Körper dem Geist verschafft, wenn er etwas begreift und Erfolg „erfährt“.

- Und ihm die Weisheit offenbaren, dass das „wahre Glück“ des Studenten weniger in der juristischen Erkenntnis als mehr im juristischen Erkennen selbst liegt!

Der Dozent ist gut beraten, seine Studenten fürsorglich helfend sehr bald darauf hinzuweisen, dass sie schnell einige überlebenswichtige Einsichten realisieren sollten:

Der Student sollte vom Dozenten darauf hingewiesen werden, die mit dem Jurastudium notwendig verbundenen Belastungen in den Vorlesungen und Leistungskontrollen, besonders im Examen auszuhalten. Dazu zählen Techniken des „Stressmanagements“ und der „Selbstberuhigung“, mit den Aufregungen umzugehen und vor und in den Klausuren einen kühlen Kopf und während der Hausarbeiten eine ruhige Hand zu bewahren.

Der Student sollte vom Dozenten darauf hingewiesen werden, das Jurastudium als Herausforderung zu verstehen und einen Leistungswillen zu entwickeln, lernen, wie man das „große“ Studium in „kleine“, besser zu bewältigende Etappen zerlegt, lernen, wie man das Vertrauen in die eigenen Kräfte stärkt, wie man trotz Niederlagen langfristig ziel- und leistungsorientiert bleibt.

Der Student sollte vom Dozenten darauf hingewiesen werden, mit seiner Emotionsregulation, also den Umgang mit Wut, Ärger, Neid, Ehrgeiz, besser umzugehen, affektierte Impulse zu kontrollieren, nicht überzureagieren, sich nicht provozieren zu lassen durch schroffe Texte unter seinen Klausuren oder durch Nicht- oder Missachtung in den Vorlesungen, lernen, zu großen Ehrgeiz zu zügeln, lernen, Geduld und Toleranz auszubilden, zurückzustecken und auch einmal nachzugeben.

Der Student sollte vom Dozenten darauf hingewiesen werden, Risiken für sein Jurastudium zu erkennen und die eigenen Fähigkeiten und Veranlagungen richtig einschätzen zu können, sich nicht zu hohe, aber auch nicht zu tiefe Ziele zu setzen, lernen, Selbstkritik und Fremdkritik zu entwickeln.

Der Student sollte vom Dozenten offensiv vermittelt bekommen: Jura ist arbeitsintensiv, und das Lernen ist alternativlos.

Wenn ein Dozent mit 100 Studenten aufeinander bezogen lehrt und lernt, dann haben es 101 Gehirne mit unterschiedlichen juristischen Bedeutungs-, Lern- und Verstehensbeziehungen zu tun. Gegenseitiges Lehren und Lernen ist ein Annäherungsprozess mit ungewissem Ausgang. Kein Dozent hat die direkte Kontrolle, was in den 100 Gehirnen der Studenten vor sich geht. Er kann nur annähernd gleiche Rahmenbedingungen schaffen und damit einen übereinstimmungsfähigen Interaktionsprozess in Gang setzen, um bedeutungs-, lern- und verstehensähnliche Erlebniswelten zu ermöglichen. Sein Wissen ist nicht eins zu eins sprachlich übertragbar, sondern wird in jedem Studentenkopf individuell neu konstruiert zusammengesetzt.

Jetzt wird es etwas theoretisch! Die optimale Beziehung zwischen Jurastudent und Juradozent verdankt sich fünf didaktischen Relationen:

Erste didaktische Relation: Student und Dozent

Jura-Studenten sind Menschen, die sich beim Lernen von Jura von Dozenten helfen lassen. Damit ist zum einen die reale Tätigkeit der Studenten, das Lernen, zum anderen die auf diese Tätigkeit bezogene Hilfe von Dozenten, das Lehren, erfasst. Jura-Dozenten sind folglich Menschen, die Lernenden beim Lernen von Jura durch Lehren helfen. Der Dozent hat die traditionelle Rolle des Einführenden, Vermittelnden, Überprüfenden und Wissenverfestigenden.

Beide Definitionen befreien den Dozenten von den ständigen Gewissensbissen, er habe versagt, wenn Studenten versagen. Lernen kann nur jeder Lernende für sich selbst, der Dozent hilft durch seine Lehrmethoden und seine Lehrkunst bei diesem Vorgang.

Lehren ist zwar eine Kunst. Aber selbst der beste Dozent kann nicht „Lernenmachen“. Eine Eins-zu-Eins-Abbildung des Gelehrten zum Gelernten ist deshalb unmöglich. Studenten machen sich immer (!) ihren eigenen Reim auf das, was der Dozent ihnen beizubringen versucht hat. Das juristische Lernen kann von den Lernenden gelernt werden, und ermöglicht es ihnen deshalb, sich mehr und mehr von dem Lehrenden zu emanzipieren. Diesen Befreiungsakt sollte man fördern! Man muss sich als Dozent immer überflüssiger machen!

Zweite didaktische Relation: Lehren und Lernen

Es gibt keine Lehrform, die nicht zugleich auf eine Aneignungstätigkeit des Lernenden zielt. Juristisches Lernen ist die Veränderung der juristischen Handlungskompetenz des Studenten mit Hilfe der möglichst schnell selbst organisierten Erarbeitung des juristischen Stoffes durch äußere helfende Anregungen und innere Impulse seitens des Dozenten. Juristisches Lehren dagegen ist die methodisch geordnete Vermittlung juristischer Lehrinhalte an die Lernenden durch fachlich und wissenschaftlich optimal ausgebildete Dozenten mit didaktisch hochwirksamen Mitteln.

Juristische Lehre ist ein Interaktionsprozess zwischen lehrenden Jura-Dozenten und lernenden Jura-Studenten.

Juristische Lehre ist immer auf Dauer angelegt.

Juristische Lehre verläuft planmäßig und zielorientiert hin zum Lernenden.

Juristische Lehre hat eine für den Lernenden transparente und kommunizierte curriculare Ordnung.

Juristische Lehre dient neben der juristischen Stoffvermittlung auch der Vermittlung von Sozialkompetenz und Persönlichkeitsbildung für die juristischen Professionen.

Juristische Lehre muss von fachlich, wissenschaftlich und didaktisch qualifiziertem Personal durchgeführt werden, sonst lernt man nichts. Einen Dozenten zu „haben“ ist das eine, einen guten Dozenten zu „haben“, ist das andere.

Juristische Lehre wird auf der Grundlage von Lehrplänen durchgeführt, die für den Lernenden einen Zusammenhang von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen erkennen lassen müssen.

Juristische Lehre ist ebenso wie juristisches Lernen individuell. Sie finden trotz der Vorgaben von Lehr- und Studienplänen immer auf den eigenen individuellen Plänen des Dozenten und Studenten statt.

Dritte didaktische Relation: Lehren und Beraten

Eine wichtige Rolle beim Lehren spielt auch die Beratung. Wichtige Grundoperationen des Beratens sind das Zuhören, das Helfen, das einfühlende Interpretieren, das Diagnostizieren und Analysieren, das oft mit dem „Therapieren“ zusammengeht. Mit dem notwendigen Blick in die aktuelle studentische Studienwelt und die auf ihn zukommende Examens- und Berufszukunft (antizipieren) unterstreicht der Dozent seinen beratenden Charakter. Ganz wichtig ist hierbei das Vertrauen. Das Vertrauen der Studenten bezieht sich auf die menschliche und fachliche Kompetenz, die moralische Integrität und die Glaubwürdigkeit des ihn Jura Lehrenden und ihn gleichzeitig für einen juristischen Beruf und sein juristisches Studium Beratenden. Unterschiede zum reinen Lehren liegen im mehr privaten Anstrich des Beraters, dann aber auch in seinem meist mehr episodischen Zuschnitt sowie in dem die Freiwilligkeit betonenden Aspekt. In seinen Methoden unterscheidet sich das Beraten vom Lehren insofern, als weniger vom Tadeln, Verbessern und Drohen mit schlechten Noten oder Klausuren Gebrauch gemacht wird. Schließlich gibt es einen Unterschied in der Kultur des Gesprächs, das beim Beraten auf Augenhöhe zwischen den in der Beratung meist gleichberechtigten Partnern erfolgt.

Vierte didaktische Relation: Lehrinhalte und Lerninhalte

Inhalte sind der „berüchtigte Lehrstoff“. Die „Was-lehre-ich-Frage“ ist immer die Frage nach den Lehr- aber auch Lerninhalten. Lehrinhalte werden präsentiert in Lehrplänen und sollten den Anspruch an sich stellen, für die Studenten einen begründenden und begründeten inhaltlichen wie zeitlichen Zusammenhang von Lehr-Zielen, Lehr-Inhalten und Lehr-Methoden für ihr Lernen zu liefern.

Beim „Inhalt“ droht nun zwischen dozentischem Wollen und studentischem Können ein Widerspruch! Im Horizont des Dozenten bezeichnet der „Inhalt“ das, was der juristische Lehrgegenstand in Unterrichten und Vorlesungen an Lernpotenzialitäten für die Lernenden freizugeben verspricht, was man vermitteln will. Im Horizont der Lernenden bezeichnet der Inhalt das, was tatsächlich erarbeitet wurde, was hängengeblieben ist. Also: Es kann eine Lücke klaffen zwischen dem, was der Dozent sich für eine Lehreinheit als Lehrinhalt vorgenommen hat und dem, was tatsächlich zum Lerninhalt seiner Lehreinheit beim Studenten geworden ist. Der Dozent hält durch sein Engagement, sein Fachwissen und sein didaktisches Geschick die Fäden für die Vermittlung der Inhalte zwar in der Hand. Aber er hat nicht in der Hand, was dabei herauskommt. Das Lernen ist nur vom Lernenden zu leisten, der Dozent ist nur der Coach für den neurobiologischen synaptischen Speicherungsprozess. Sein Bemühen muss es allerdings immer sein, seine Lehrinhalte mit den Lerninhalten in die Waage zu bringen, so dass das, was im Kopf der Studenten als Lerninhalt hängenbleibt, das ist, was der Dozent als Lehrinhalt hervorrufen und zum Lerninhalt dieser Köpfe machen wollte.

Fünfte didaktische Relation: Lehrmethoden und Lernmethoden

Die Methode betrifft sowohl die Art und Weise der dozentischen Stoffvermittlung als auch die der studentischen Stofferarbeitung. Es gibt Lehrmethoden, und es gibt Lernmethoden. Methodisches Handeln ist nicht etwa nur dozentisches Privileg. Auch die Lernenden sind in der Lage, methodisch zu denken, zu lernen und zu arbeiten. Es gibt keine einzige Methode in der Jura-Welt, die nicht auch die Studenten beherrschen könnten und sollten. Der Aufbau einer methodischen Handlungskompetenz auf Seiten der Lernenden muss deshalb für den Dozenten ein wichtiges Ziel seiner Lehrmethoden sein. Studenten müssen sich dabei möglichst schnell von ihm und seinem methodischen Denken emanzipieren. Wer methodisch-didaktisch zu denken gelernt hat, kann nachher selbst entscheiden, was und wie er lernen will. Deshalb sind das methodische Vorbild, das methodische Denken und das methodische Einüben durch den Dozenten für das studentische Abbild in seinem methodischen Nachdenken und methodischen Ausüben so eminent wichtig.

Diese fünf Relationen stehen in jeder einzelnen Lehrstunde in ständiger und unverbrüchlicher Wechselwirkung zueinander. Klassisch könnte hier von sogenannten „Implikationszusammenhängen“ oder von der „Interdependenz der Relationen“ gesprochen werden. Diese Wechselwirkungen finden nun nicht etwa nur manchmal, sondern in jeder Lehrveranstaltung statt: Ausschließlich sie konstituieren den juristischen Lehr-Lern-Prozess und das Vertrauen in die Beziehung zwischen Jura-Student und Jura-Dozent.

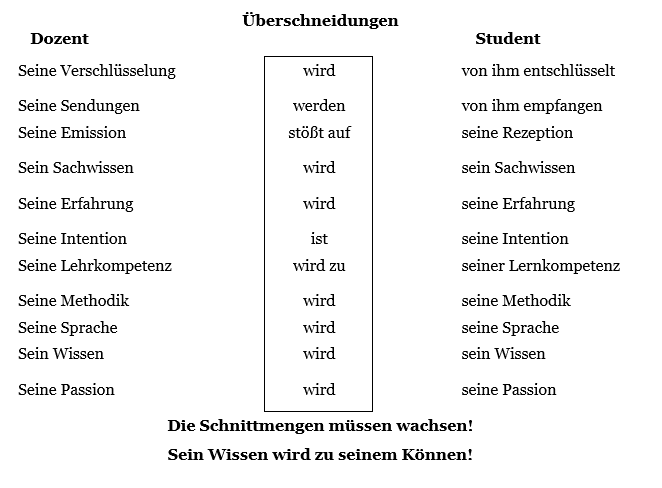

Um nun die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden zu optimieren und die erkannten Widersprüche und Gegensätze immer mehr auszugleichen, muss man die gegenseitigen Interessen aus- und angleichen, müssen die Studenten ihrem Dozenten immer ähnlicher werden. Dazu müssen die Schnittmengen zwischen ihm und dem Studenten wachsen, müssen Sachkompetenz und Sprachkompetenz, Wissen und Erfahrung, Intention und physische wie psychische Verfassung von Dozent und Student immer mehr zunehmende Überschneidungen aufweisen, bis sie nahezu kongruent sind.

Schlechte Lehre wird schon dann offensichtlich, wenn man als Lehrender nur an einer Stelle die Stimmigkeit der Wechselwirkungen verfehlt, wenn es nicht „passt“. Gute Lehre wird erst aus dem stimmigen Zusammenhang aller seiner Relationen heraus nachvollziehbar. Alles hängt mit allem zusammen, besonders die Klausurensignifikanz.

Irgendwann hat sich die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden dann aufgelöst – der Dozent ist in seinen Studenten „aufgegangen“. Seine Erklärungen sind „aufgegangen“ in ihrem Verständnis, sein Lehren in ihrem Lernen, seine Vermittlung in ihrer Aneignung und seine Anleitung in ihrer Selbstständigkeit „aufgehoben“.

Schnell wird man allerdings auch erkennen müssen, dass die didaktische Lehr-Lern-Beziehung aus in sich widersprüchlichen Anforderungen besteht:

- Soll ich planen, obwohl der Unterricht immer anders verläuft als geplant?

- Soll ich mehr auf Anweisung oder mehr auf Einsicht setzen?

- Soll ich Grenzen setzen oder Freiheit geben?

- Soll ich immer gerecht sein oder auch einmal „fünfe gerade sein“ lassen?

- Soll ich mehr den Einzelnen oder die Gemeinschaft fördern?

- Soll ich alle „mitnehmen“ und dadurch Frust bei den begabten Studenten erzeugen?

- Soll ich keine Rücksicht nehmen und Frust bei den unbegabten Studenten in Kauf nehmen?

- Setze ich mehr auf Freundlichkeit oder Strenge?

Der Kantsche Widerspruch dominiert eben auch die Lehr-Lern-Beziehung. „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ Ziel und Mittel didaktischer Anstrengung stecken (fast) immer in einem Spannungsverhältnis. Der Dozent soll einerseits seine Studenten führen, ihre Freiheit gut zu gebrauchen und mündige Persönlichkeiten zu werden, soll seine Studenten zu freien, selbstbestimmten Jurastudenten heranbilden. Andererseits muss er seine Studenten daran gewöhnen, einen Zwang ihrer Freiheit zu dulden, indem er sie direkt oder indirekt („kommt in der Klausur vor“) zum Vorlesungsbesuch zwingt, sie dem Zwang des Klausurenschreibens aussetzt und ihr Versagen verfolgt und bestraft mit „mangelhaft“.

Maximale Freiheit in der Lehre gedeiht nur dann, wenn man den Studenten radikal vertraut. Dann stimmen Ziel und Mittel der Didaktik überein. – Dafür hat aber noch niemand ein Patent angemeldet.

Weitere Gegensätzlichkeiten kommen in dieser Lehr-Lern-Beziehung hinzu, zwischen

- dem Alter des Dozenten einerseits und der Jugend der Studenten andererseits,

- seiner sozialen Position einerseits und der der Studenten andererseits,

- seinem Informations- und Wissensstand einerseits und dem der Lernenden andererseits,

- dem kollektiven Charakter der Hochschule oder der schulischen Ausbildungsinstitution und dem individuellen Charakter auf Seiten der Gegenüber,

- der inneren Entwicklung der Studenten zur Selbständigkeit und der äußeren Einwirkung auf sie durch den Dozenten,

- dem doch eher konservativen Standpunkt des Dozenten zur Vermittlung tradierter Gesetzesinhalte und dem „revolutionären“ Wunsch der Studenten nach Veränderung. (Ein Kollege sagte einmal: „Wir Juristen sind immer reaktionär, weil wir alte Gesetzeslagen noch anwenden müssen, auch wenn der neue Zeitgeist längst darüber hinweggeweht ist. Gesetze schützen manchmal nur veraltete Werte und Systeme.“),

- den Intentionen, Strategien und Taktiken der Dozenten und den nicht immer konformen Studentenintentionen, -strategien und –taktiken,

- seinen ihn motivierenden Antrieben und denen der Lernenden,

- dem Wunsch der Studenten nach Führung und dem der Dozenten nach Beschränkung der Führungsverpflichtung,

- dem Vermitteln und Senden von Seiten der Dozenten und dem Aneignen und Empfangen von Seiten der Lernenden,

- dem Dozenten häufig nicht zu Bewusstsein kommende Gegensatz zwischen „Gewalt“ und Zuneigung. Der Dozent lehrt mit „Gewalt“ und Zuneigung. Gewalt nicht als physische Gewalt, sondern als strukturelle Gewalt. Der Dozent „waltet“ über die Zeit seiner Studenten, ihre anwesenden Körper, über ihre Gedanken und ihre Phantasie, insbesondere über die Noten, ihr Examen und damit über ihr Fortkommen. Er hat letztlich die Macht über die Mitnahme im sozialen Fahrstuhl. Dagegen sollte seine Zuneigung stehen als pädagogisch-didaktische Anziehung, als emotionale Zuwendung zu den Studenten, als symbiotisches Verlangen nach Vertrauen.

Diese ganzen Widersprüche und Gegensätzlichkeiten muss man nicht ein für allemal lösen, sondern immer wieder neu zu lösen versuchen. Die Beziehung zwischen Dozent und Student wird eben auch durch seine dialektischen Widersprüche geprägt. In der juristischen „Didaktik“ kommt die „Dialektik“, d.h. die Überwindung von Widersprüchen und Gegensätzen, eben von „Führung“ durch die Lehrenden und von „Geführt-werden“ durch die Lernenden, in einer Synthese dann zum Ausdruck, wenn sie im studentischen Bewusstsein ihrer juristischen Mündigkeit „aufgehoben“ werden.

So schnell diese nagenden Zweifel bei einem Dozenten im Verhältnis zu seinen Studenten auch aufkommen mögen, so schnell muss er sie auch wieder verscheuchen. Er sollte die Wahrheit des permanenten Widerspruchs nicht als unüberbrückbaren Interessengegensatz oder Optimierungsdilemma, sondern als Herausforderung begreifen.

Sowohl: „Ich halte die Widersprüche aus! Man kann eh nicht allen gerecht werden.“

Als auch: „Ich werde mich Tag um Tag bemühen, die Widersprüche auszugleichen.“

„Scheitern, wieder scheitern, besser scheitern“. Dieser Satz Samuel Beckett’s beschreibt diese Art dieser aufklärerischen Didaktik. Das klingt zwar trist. Aber es ist alle Freude darin enthalten, dass man das, was man gestern nicht geschafft hat, nämlich Selbständigkeit und Mündigkeit zu erzeugen, zwar auch morgen nicht schafft, aber man doch die Studenten immer „mündiger“ und „selbstständiger“ gemacht hat.

Vielleicht besteht die Professionalität des Lehrens gerade darin, diese Widersprüche zu durchschauen und gelassen zu ertragen, dass jede Wahrheit auch ihr gleichzeitiges Gegenteil umschließt. Jeder Grund hat seinen Gegengrund! – Die gegenteiligen Wahrheiten findet der Dozent nicht nur bei den Studenten, sondern sogar in sich selbst!

Noch zwei Tipps zum guten Schluss:

1.: Verleugnen Sie bitte nicht den Teil in Ihnen, der genervt, manchmal verzweifelt und wütend ist. Denn was Sie nicht herauslassen, bleibt drin und vergiftet Ihre Beziehung zu den Studenten. Greifen Sie an mit Ehrlichkeit und Kampfgeist: „Ich werde zunehmend genervt und ungeduldig. Ich verstehe nicht, warum Ihr so gar nicht mitarbeitet. Ich begreife nicht, was Ihr wollt!“

2.: Man sollte immer daran denken: Die Studenten nehmen alles (!) an dem Stil und der Persönlichkeit ihrer Dozenten wahr und interpretieren alles (!) an ihren Dozenten, das „Innen“ wie das „Außen“, ob negativ oder positiv. Man muss ab und zu das Interesse für sich selbst zurücklassen und die Beziehung zum Studenten mehr mit den Augen seines Gegenübers ansehen. Nur dann sieht man tiefer!

PS: Und wie sollten Sie es in der Lehre mit der Anwesenheitspflicht halten?

Man sollte sie einführen! (In den amerikanischen Universitäten selbstverständlich). Auch hier kann man von den Repetitoren und Fachhochschulen lernen. Bei Ersteren fehlt man nicht, weil man viel Geld bezahlt hat, bei den Fachhochschulen nicht, weil man nicht fehlen darf. Die Universitäten sind idealerweise Gemeinschaften von Lehrenden und Lernenden und propagieren die Einheit von Forschung und Lehre. Beides funktioniert aber nicht ohne anwesende Studenten, ganz einfach. Die selbstbestimmte Universität und der selbstbestimmte Student passen nicht mehr so ganz zu den heutigen Anforderungen des Arbeitsmarktes in Kanzleien, Gerichten, Behörden und Wirtschaft.

Die freie Persönlichkeitsentfaltung durch frei gewählte Abwesenheiten in den Vorlesungen, die ja im Umkehrschluss eine studentische Entwicklung als einsame Autodidakten im stillen Kämmerlein zu Hause bevorzugt, kann keinen ernsthaft überzeugen. Die Klausuren sollen doch nicht zu Lehrbuchleistungsprüfungen führen, sondern auch geistige Produkte der sich in den Hörsälen diskursiv untereinander und mit den Dozenten begegnender Studenten sein. Juristische Bildung entsteht durch Lesen, aber eben nicht nur. Sie entsteht auch durch Diskurs, Streit, Austausch mit den Professoren und Kommilitonen. Dafür muss man aber anwesend sein.

Zwei gegnerische Argumente sind besonders töricht. Erstens, es bringe doch nichts, wenn Studenten einfach nur physisch abwesend seien und der Professor dann in demotivierte Augenpaare blicke. Zweitens, da es so viele Studenten gebe wie noch nie, fehle es doch an allem, Geld, Räumen, Personal. Da könne man froh sein um jeden, der nicht erscheint. Beides sind Argumente aus dem gegenwärtigen universitären System, in dem die Lehre für die Professorenkarriere eine der Forschung nachgeordnete Bedeutung entfaltet. Bei einer exzellenten Vorlesung schaut eben kein Professor in demotivierte Augen in den ohnehin für die Vorlesung geblockten Räumen. Und für exzellent konzipierte Dozentenvorlesungen muss es ein Vergnügen sein, ausgelastet zu sein, statt vor leeren Stuhlreihen zu sprechen.

Jedenfalls sollte man sehr schnell zu einem Kompromiss finden: In der juristischen Studieneingangsphase der ersten zwei Semester sollte Anwesenheitspflicht herrschen, danach kann man den Studenten ja dann aus der akademischen Führung entlassen.